д»Ӣиӯ·гҒ®дҫҝеҲ©её–гғҲгғғгғ—гҒёжҲ»гӮӢ

гғ‘гғјгӮӯгғігӮҪгғіз—…гҒ®з—ҮзҠ¶гӮ„еҹәзӨҺзҹҘиӯҳгҒЁж—Ҙеёёзҡ„з”ҹжҙ»гҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢе·ҘеӨ«

гғ‘гғјгӮӯгғігӮҪгғіз—…гҒҜгҒ”й«ҳйҪўгҒ®ж–№гҒ«еӨҡгҒҸгҒҝгӮүгӮҢгӮӢз—…ж°—гҒ®гҒІгҒЁгҒӨгҒ§гҖҒд»Ӣиӯ·дҝқйҷәеҲ¶еәҰгҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢ16зЁ®гҒ®гҖҢзү№е®ҡз–ҫз—…гҖҚгҒ«жҢҮе®ҡгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮд»ҠеӣһгҒҜгҖҒгғ‘гғјгӮӯгғігӮҪгғіз—…гҒ®з—ҮзҠ¶гӮ„еҹәзӨҺзҹҘиӯҳгҒЁж—Ҙеёёз”ҹжҙ»гҒ®е·ҘеӨ«гҖҒзҷӮйӨҠз”ҹжҙ»гӮ’ж”ҜгҒҲгӮӢе…¬зҡ„ж”ҜжҸҙеҲ¶еәҰгҒӘгҒ©гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒҠдјқгҒҲгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ

в–јй–ўйҖЈгғӘгғігӮҜ

еҺҡз”ҹеҠҙеғҚзңҒгҖҢзү№е®ҡз–ҫз—…гҒ®йҒёе®ҡеҹәжә–гҒ®иҖғгҒҲж–№гҖҚ

гҖҢгғ‘гғјгӮӯгғігӮҪгғіз—…гҖҚгҒЁгҒҜ

гғ‘гғјгӮӯгғігӮҪгғіз—…гҒҜгҖҒи„іеҶ…гҒ®зҘһзөҢдјқйҒ”зү©иіӘгҒ®гҒІгҒЁгҒӨгҖҢгғүгғ‘гғҹгғігҖҚгҒҢжёӣе°‘гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰгҖҒиә«дҪ“гҒ®еӢ•гҒҚгҒҢдёҚиҮӘз”ұгҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гҒҸз—…ж°—гҒ§гҒҷгҖӮ

1817е№ҙгҒ«гӮӨгӮ®гғӘгӮ№гҒ®гӮёгӮ§гғјгғ гӮ№гғ»гғ‘гғјгӮӯгғігӮҪгғіеҢ»её«гҒҢжңҖеҲқгҒ«е ұе‘ҠгҒ—гҒҹгҒ“гҒЁгҒӢгӮүгҖҢгғ‘гғјгӮӯгғігӮҪгғіз—…гҖҚгҒЁе‘јгҒ°гӮҢгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ

50жӯід»ҘдёҠгҒ§зҷәз—ҮгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢеӨҡгҒ„з—…ж°—гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒ40жӯід»ҘдёӢгҒ§зҷәз—ҮпјҲиӢҘе№ҙжҖ§гғ‘гғјгӮӯгғігӮҪгғіз—…пјүгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгӮӮгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ

ж—Ҙжң¬гҒ®жӮЈиҖ…ж•°гҒҜзҙ„15дёҮдәәгҒ§гҖҒ1000дәәгҒ«1пҪһ1.5дәәгҒЁжҺЁе®ҡгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ60жӯід»ҘдёҠгҒ§гҒҜ100дәәгҒ«1дәәгҒЁгҒӘгӮҠгҖҒй«ҳйҪўеҢ–гҒ«дјҙгҒ„жӮЈиҖ…ж•°гҒҜеў—еҠ гҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

гғ‘гғјгӮӯгғігӮҪгғіз—…гҒ®зҷәз—ҮгҒ«гҒҜгҖҒгғүгғ‘гғҹгғізҘһзөҢзҙ°иғһгҒ®дёӯгҒ«гҖҢОұгӮ·гғҢгӮҜгғ¬гӮӨгғігҖҚгҒЁгҒ„гҒҶгҒҹгӮ“гҒұгҒҸиіӘгҒҢеҮқйӣҶгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢй–ўйҖЈгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒЁиҖғгҒҲгӮүгӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҒҢгҖҒеҺҹеӣ гҒҜгҒҜгҒЈгҒҚгӮҠгҒЁеҲҶгҒӢгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ

гӮҶгҒЈгҒҸгӮҠгҒЁйҖІиЎҢгҒҷгӮӢгҒ®гҒҢзү№еҫҙгҒ§гҖҒе®ҢжІ»гҒҜйӣЈгҒ—гҒ„гҒЁгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒ—гҒӢгҒ—гҖҒзҸҫеңЁгҒҜеҢ»зҷӮгҒҢйҖІжӯ©гҒ—гҒҰгҒҠгӮҠгҖҒгғ‘гғјгӮӯгғігӮҪгғіз—…гҒ®ж–№гҒ®е№іеқҮеҜҝе‘ҪгҒҜе…ЁдҪ“гҒ®е№іеқҮгҒЁгҒ»гҒјеӨүгӮҸгӮүгҒӘгҒ„гҒЁиҖғгҒҲгӮүгӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

гғ‘гғјгӮӯгғігӮҪгғіз—…гҒ®дё»гҒӘз—ҮзҠ¶

гғ‘гғјгӮӯгғігӮҪгғіз—…гҒ«гҒҜгҖҢиә«дҪ“гҒ®еӢ•гҒҚгҒҢйҒ…гҒҸгҒӘгӮӢгҖҚгҖҢжүӢи¶ігҒҢйңҮгҒҲгӮӢгҖҚгҖҢзӯӢиӮүгҒҢгҒ“гӮҸгҒ°гӮӢгҖҚгҖҢгғҗгғ©гғігӮ№гҒҢгҒЁгӮҢгҒӘгҒ„гҖҚгҒЁгҒ„гҒҶ4гҒӨгҒ®зү№еҫҙзҡ„гҒӘйҒӢеӢ•з—ҮзҠ¶гҒҢзҸҫгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮгҒҫгҒҹгҖҒиҮӘеҫӢзҘһзөҢз—ҮзҠ¶гӮ„зІҫзҘһз—ҮзҠ¶гҒӘгҒ©гҒ®йқһйҒӢеӢ•з—ҮзҠ¶гҒҢзҸҫгӮҢгӮӢгҒ“гҒЁгӮӮгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ

йҒӢеӢ•з—ҮзҠ¶

| з„ЎеӢ•гғ»еҜЎеӢ•пјҲиә«дҪ“гҒ®еӢ•гҒҚгҒҢйҒ…гҒ„гғ»е°‘гҒӘгҒ„пјү |

|---|

| иә«дҪ“гҒ®еӢ•гҒҚгҒҢйҒ…гҒҸгҒӘгҒЈгҒҹгӮҠгҖҒе°‘гҒӘгҒҸгҒӘгҒЈгҒҹгӮҠгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮгғ‘гғјгӮӯгғігӮҪгғіз—…гҒ®дё»иҰҒз—ҮзҠ¶гҒ§гҒҷгҖӮ еҲқжңҹгҒ«гҒҜгҖҒз®ёгҒҢгҒҶгҒҫгҒҸдҪҝгҒҲгҒӘгҒҸгҒӘгӮӢгҖҒеӯ—гҒҢе°ҸгҒ•гҒҸгҒӘгӮӢпјҲе°Ҹеӯ—з—ҮпјүгҒӘгҒ©гҒ®з—ҮзҠ¶гҒҢзҸҫгӮҢгӮ„гҒҷгҒҸгҖҒгӮ„гҒҢгҒҰжӯ©гҒҸгҒ®гҒҢйҒ…гҒҸгҒӘгҒЈгҒҹгӮҠгҖҒеҜқиҝ”гӮҠгҒҢжү“гҒҰгҒӘгҒҸгҒӘгҒЈгҒҹгӮҠгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ гҒҫгҒҹгҖҒгҒҫгҒ°гҒҹгҒҚгҒ®еӣһж•°гҒҢжёӣгӮӢгҖҒиЎЁжғ…гҒ®гҒӘгҒ„йЎ”гҒӨгҒҚгҒ«гҒӘгӮӢпјҲд»®йқўж§ҳйЎ”иІҢпјүгҖҒеЈ°гҒҢе°ҸгҒ•гҒҸгҒӘгӮӢгҒӘгҒ©гҒ®з—ҮзҠ¶гӮӮгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ |

| жҢҜжҲҰпјҲжүӢи¶ігҒҢйңҮгҒҲгӮӢпјү |

|---|

| дҪ•гӮӮгҒ—гҒҰгҒ„гҒӘгҒ„гҒЁгҒҚгҒ«гҖҒдё»гҒ«жүӢгӮ„и¶ігҒҢе°ҸеҲ»гҒҝгҒ«йңҮгҒҲгҒҫгҒҷгҖӮйЎҺпјҲгҒӮгҒ”пјүгӮ„иҲҢгҖҒгҒҫгҒ¶гҒҹгҒӘгҒ©гҒҢйңҮгҒҲгӮӢгҒ“гҒЁгӮӮгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮзү№гҒ«жҢҮе…ҲгҒ®йңҮгҒҲгҒҜгҖҒжүӢгҒ®жҢҮгҒ§дёёи–¬гӮ’дёёгӮҒгӮӢгӮҲгҒҶгҒӘзү№жңүгҒ®йңҮгҒҲж–№гҒ§гҖҢгғ”гғ«гғ»гғӯгғјгғӘгғігӮ°гҖҚгҒЁе‘јгҒ°гӮҢгҒҫгҒҷгҖӮ жңҖеҲқгҒ«ж°—гҒҘгҒҸгҒ“гҒЁгҒҢеӨҡгҒ„з—ҮзҠ¶гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒз—…ж°—гҒҢйҖІиЎҢгҒҷгӮӢгҒЁзӣ®з«ӢгҒҹгҒӘгҒҸгҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ |

| зӯӢеӣәзё®гғ»зӯӢеј·еүӣпјҲжүӢи¶ігҒ®зӯӢиӮүгҒҢгҒ“гӮҸгҒ°гӮӢпјү |

|---|

| зӯӢиӮүгҒҢгҒ“гӮҸгҒ°гӮҠгҖҒжүӢи¶ігҒ®еӢ•гҒҚгҒҢгҒҺгҒ“гҒЎгҒӘгҒҸгҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮеҲқжңҹгҒӢгӮүжҜ”ијғзҡ„гӮҲгҒҸзҸҫгӮҢгӮӢз—ҮзҠ¶гҒ§гҒҷгҖӮ иҮӘиҰҡз—ҮзҠ¶гҒҜгҒӮгҒҫгӮҠгҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҒҢгҖҒеҢ»её«гҒҢжӮЈиҖ…гҒ•гӮ“гҒ®жүӢйҰ–гҒӘгҒ©гӮ’жҢҒгҒЈгҒҰеӢ•гҒӢгҒқгҒҶгҒЁгҒҷгӮӢгҒЁгҖҒгӮ«гӮҜгӮ«гӮҜгҒЁгҒ—гҒҹжҠөжҠ—гҒҢж„ҹгҒҳгӮүгӮҢгҒҫгҒҷпјҲжӯҜи»Ҡж§ҳеӣәзё®гғ»жӯҜи»ҠзҸҫиұЎпјүгҖӮ |

| е§ҝеӢўеҸҚе°„йҡңе®іпјҲгғҗгғ©гғігӮ№гҒҢгҒЁгӮҢгҒӘгҒ„пјү |

|---|

| иә«дҪ“гҒҢеӮҫгҒҚгҒӢгҒ‘гҒҹгҒЁгҒҚгҒ«гҖҒгҒЁгҒЈгҒ•гҒ«гғҗгғ©гғігӮ№гҒҢгҒЁгӮҢгҒӘгҒҸгҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮз«ӢгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒЁгҒҚгҒ«жҠјгҒ•гӮҢгҒҹгӮҠгҒҷгӮӢгҒЁгҖҒгӮҲгӮҚгҒ‘гҒҰеҖ’гӮҢгӮ„гҒҷгҒҸгҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ еҲқжңҹгҒ«гҒҝгӮүгӮҢгӮӢгҒ“гҒЁгҒҜгҒ»гҒЁгӮ“гҒ©гҒӘгҒҸгҖҒз—…ж°—гҒҢйҖІиЎҢгҒҷгӮӢгҒЁзҸҫгӮҢгҒҰгҒҸгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢеӨҡгҒ„з—ҮзҠ¶гҒ§гҒҷгҖӮ |

гҒ»гҒӢгҒ«гӮӮзӘҒйҖІзҸҫиұЎпјҲжӯ©иЎҢжҷӮгҒ«гҒ©гӮ“гҒ©гӮ“ж—©и¶ігҒ«гҒӘгӮҠжӯўгҒҫгӮҢгҒӘгҒҸгҒӘгӮӢзҸҫиұЎпјүгӮ„гҖҒгҒҷгҒҸгҒҝи¶іпјҲи¶іеә•гҒҢең°йқўгҒ«гҒёгҒ°гӮҠгҒӨгҒ„гҒҹгӮҲгҒҶгҒ«гҒӘгӮҠжӯ©гҒ‘гҒӘгҒҸгҒӘгӮӢзҠ¶ж…ӢпјүгҒӘгҒ©гҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ

йқһйҒӢеӢ•з—ҮзҠ¶

| иҮӘеҫӢзҘһзөҢз—ҮзҠ¶ |

|---|

| дҫҝз§ҳгғ»гӮҒгҒҫгҒ„гғ»иө·з«ӢжҖ§дҪҺиЎҖең§гғ»жҺ’е°ҝйҡңе®ігғ»зҷәжұ—йҡңе®ігғ»еҡҘдёӢпјҲгҒҲгӮ“гҒ’пјүйҡңе®ігҒӘгҒ© |

| иҮӘеҫӢзҘһзөҢз—ҮзҠ¶д»ҘеӨ–гҒ®йқһйҒӢеӢ•з—ҮзҠ¶ |

|---|

| ж°—еҲҶйҡңе®ігғ»е№»иҰҡгғ»еҰ„жғігғ»зқЎзң йҡңе®ігғ»иӘҚзҹҘж©ҹиғҪйҡңе®ігғ»ж„ҹиҰҡйҡңе®ігҒӘгҒ© |

гғ‘гғјгӮӯгғігӮҪгғіз—…гҒ®йҮҚз—ҮеәҰ

гғ‘гғјгӮӯгғігӮҪгғіз—…гҒ®йҖІиЎҢгҒ®йҖҹгҒ•гҒҜдәәгҒқгӮҢгҒһгӮҢгҒ§гҖҒйҮҚз—ҮеәҰгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰеҲ©з”ЁгҒ§гҒҚгӮӢеҢ»зҷӮгғ»зҰҸзҘүгҒ®ж”ҜжҸҙеҲ¶еәҰгҒҢз•°гҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ

гғ‘гғјгӮӯгғігӮҪгғіз—…гҒ®йҖІиЎҢеәҰпјҲйҮҚз—ҮеәҰпјүгӮ’зӨәгҒҷжҢҮжЁҷгҒЁгҒ—гҒҰеәғгҒҸз”ЁгҒ„гӮүгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒҢгҖҢгғӣгғјгғігғ»гғӨгғјгғ«гҒ®йҮҚз—ҮеәҰеҲҶйЎһгҖҚгҒЁгҖҢз”ҹжҙ»ж©ҹиғҪйҡңе®іеәҰеҲҶйЎһгҖҚгҒ§гҒҷгҖӮ

гҖҢгғӣгғјгғігғ»гғӨгғјгғ«гҒ®йҮҚз—ҮеәҰеҲҶйЎһгҖҚгҒ§гҒҜ5ж®өйҡҺпјҲ1еәҰпҪһ5еәҰпјүгҖҒгҖҢз”ҹжҙ»ж©ҹиғҪйҡңе®іеәҰеҲҶйЎһгҖҚгҒ§гҒҜ3ж®өйҡҺпјҲ1еәҰпҪһ3еәҰпјүгҒ«еҲҶгҒ‘гӮүгӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

гғ‘гғјгӮӯгғігӮҪгғіз—…гҒ®жІ»зҷӮ

гғ‘гғјгӮӯгғігӮҪгғіз—…гҒҜгҖҒй•·жңҹгҒ«гӮҸгҒҹгҒЈгҒҰи–¬гҒ§з—ҮзҠ¶гӮ’гӮігғігғҲгғӯгғјгғ«гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢеҝ…иҰҒгҒӘз—…ж°—гҒ§гҒҷгҖӮ

и–¬зү©зҷӮжі•гӮ„гғӘгғҸгғ“гғӘгғҶгғјгӮ·гғ§гғігҒӘгҒ©гҒ«гӮҲгӮҠгҖҒз—…ж°—гҒЁе…ұеӯҳгҒ—гҒӘгҒҢгӮүж—Ҙеёёз”ҹжҙ»гӮ’йҖҒгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢеҸҜиғҪгҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

ж—Ҙеёёз”ҹжҙ»гҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢе·ҘеӨ«

йЈҹдәӢ

йҒӢеӢ•з—ҮзҠ¶гҒ«еҜҫгҒҷгӮӢе·ҘеӨ«

жүӢгҒҢдёҚиҮӘз”ұгҒ§гҒӮгҒЈгҒҰгӮӮгҖҒгҒ§гҒҚгӮӢгҒ гҒ‘гҒ”иҮӘиә«гҒ§йЈҹгҒ№гҒҰгҒ„гҒҹгҒ гҒҸж–№гҒҢгҒҠгҒ„гҒ—гҒ•гҒҢеў—гҒ—гҖҒгғӘгғҸгғ“гғӘгҒ«гӮӮгҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮи»ҪгҒҸгҒҰеүІгӮҢгҒ«гҒҸгҒ„йЈҹеҷЁгҖҒгғ”гғігӮ»гғғгғҲеһӢгҒ®з®ёгҖҒгҒҷгҒ№гӮҠжӯўгӮҒгғһгғғгғҲгҒӘгҒ©гҒ®иҮӘеҠ©е…·гӮ’жҙ»з”ЁгҒҷгӮӢгҒЁгӮҲгҒ„гҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ

йқһйҒӢеӢ•з—ҮзҠ¶гҒ«еҜҫгҒҷгӮӢе·ҘеӨ«

гғ‘гғјгӮӯгғігӮҪгғіз—…гҒҢйҖІгӮ“гҒ§гҒҸгӮӢгҒЁгҖҒеҡҘдёӢпјҲгҒҲгӮ“гҒ’пјүйҡңе®ігҒ®гҒҹгӮҒгҒ«гҖҒгӮҖгҒӣгӮ„гҒҷгҒҸгҒӘгҒЈгҒҹгӮҠгҖҒгҒҶгҒҫгҒҸйЈІгҒҝиҫјгӮҒгҒӘгҒҸгҒӘгҒЈгҒҹгӮҠгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮиӘҝзҗҶгҒ®йҡӣгҒҜгҖҒйЈҹжқҗгӮ’гӮ„гӮҸгӮүгҒӢгҒҸз…®гӮӢгҖҒгҒЁгӮҚгҒҝгӮ’гҒӨгҒ‘гӮӢгҒӘгҒ©гҒ®е·ҘеӨ«гӮ’гҒ—гҒҫгҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ

гҒҫгҒҹгҖҒгғ‘гғјгӮӯгғігӮҪгғіз—…гҒ®ж–№гҒ«гҒҜдҫҝз§ҳгҒ®з—ҮзҠ¶гҒҢгӮҲгҒҸгҒҝгӮүгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮйЈҹзү©з№Ҡз¶ӯгӮ’еӨҡгҒҸеҗ«гӮҖйЈҹжқҗгҒӘгҒ©гӮ’з©ҚжҘөзҡ„гҒ«еҸ–гӮҠе…ҘгӮҢгҖҒдҫҝз§ҳеҜҫзӯ–гӮ’гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгӮӮеӨ§еҲҮгҒ§гҒҷгҖӮ

в–јй–ўйҖЈиЁҳдәӢ

гҒ”й«ҳйҪўиҖ…гҒҢе®үе…ЁгҒ«йЈҹдәӢгӮ’гҒЁгӮӢгҒҹгӮҒгҒ«зҹҘгҒЈгҒҰгҒҠгҒҚгҒҹгҒ„еҹәзӨҺзҹҘиӯҳ

гҒ”й«ҳйҪўиҖ…гҒ®йЈҹгҒ№гӮӢиғҪеҠӣгҒ«еҗҲгӮҸгҒӣгҒҹйЈҹдәӢгҒЁгҒҜпјҹ йЈҹеҪўж…ӢгҒӢгӮүиҖғгҒҲгӮӢд»Ӣиӯ·йЈҹ

гҒ”й«ҳйҪўиҖ…гҒҢйЈҹгҒ№гӮ„гҒҷгҒ„йЈҹдәӢгҒЁгҒҜпјҹж „йӨҠгҒҹгҒЈгҒ·гӮҠгҒ§гҒҠгҒ„гҒ—гҒ„д»Ӣиӯ·йЈҹ

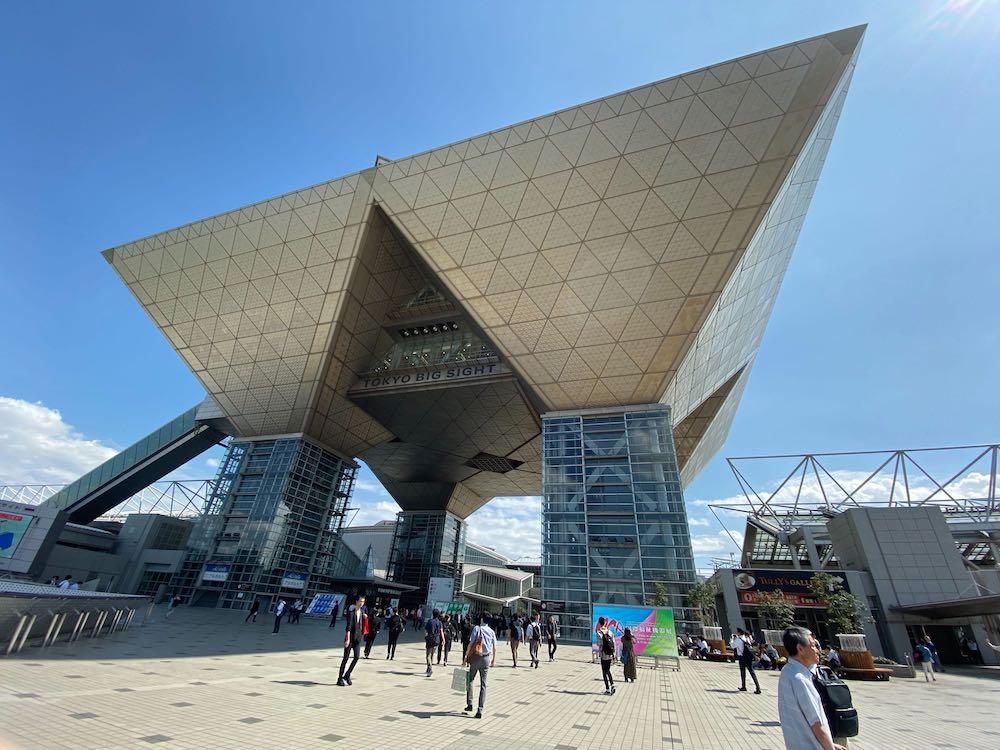

第46еӣһпјҲ2019е№ҙпјүеӣҪйҡӣзҰҸзҘүж©ҹеҷЁеұ•гғ¬гғқгғјгғҲпјҲпј‘пјүиҮӘз«ӢгӮ’гӮөгғқгғјгғҲгҒҷгӮӢд»Ӣиӯ·з”Ёе“Ғ

иЎЈжңҚгҒ®зқҖи„ұ

йҒӢеӢ•з—ҮзҠ¶гҒ«еҜҫгҒҷгӮӢе·ҘеӨ«

и»ўеҖ’гӮ’йҳІгҒҗгҒҹгӮҒгҒ«гҖҒзқҖжӣҝгҒҲгҒҜжӨ…еӯҗгҒ«еә§гҒЈгҒҰгӮҶгҒЈгҒҸгӮҠгҒЁиЎҢгҒ„гҒҫгҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ

иЎЈйЎһгҒҜгҖҒгӮҶгҒЈгҒҹгӮҠгӮҒгҒ§дјёзё®жҖ§гҒҢгҒӮгӮӢгӮӮгҒ®гҖҒгӮҰгӮЁгӮ№гғҲйғЁеҲҶгҒҢгӮҙгғ гҒ®гӮӮгҒ®гҖҒи»ҪгҒҸгҒҰиӮҢи§ҰгӮҠгҒҢгӮҲгҒ„гӮӮгҒ®гӮ’йҒёгҒ¶гҒЁзқҖжӣҝгҒҲгҒҢжҘҪгҒ§гҒҷгҖӮ

гғңгӮҝгғігҒ®гҒӢгҒ‘еӨ–гҒ—гҒҢйӣЈгҒ—гҒҸгҒӘгҒЈгҒҰгҒҸгӮӢгҒҹгӮҒгҖҒгғһгӮёгғғгӮҜгғҶгғјгғ—ејҸгӮ„гғ•гӮЎгӮ№гғҠгғјгӮ’дҪҝз”ЁгҒ—гҒҹгӮӮгҒ®гӮ’йҒёгҒ¶гҒЁгӮҲгҒ„гҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҖӮгҒҫгҒҹгҖҒгғңгӮҝгғігӮЁгӮӨгғүгҒӘгҒ©гҒ®дҫҝеҲ©гҒӘиҮӘеҠ©е…·гӮӮгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ

йқһйҒӢеӢ•з—ҮзҠ¶гҒ«еҜҫгҒҷгӮӢе·ҘеӨ«

гғ‘гғјгӮӯгғігӮҪгғіз—…гҒҜгҖҒиө·з«ӢжҖ§дҪҺиЎҖең§гӮ„гӮҒгҒҫгҒ„гҒ®з—ҮзҠ¶гҒҢзҸҫгӮҢгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮз«ӢгҒЎдёҠгҒҢгҒЈгҒҹгҒЁгҒҚгҒҜгҖҒгӮҒгҒҫгҒ„гҒӘгҒ©гҒҢгҒӘгҒ„гҒӢзўәиӘҚгҒ—гҒҰгҒӢгӮүгӮҶгҒЈгҒҸгӮҠгҒЁеӢ•гҒҚгҒҫгҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ

дҪҸгҒҫгҒ„

йҒӢеӢ•з—ҮзҠ¶гҒ«еҜҫгҒҷгӮӢе·ҘеӨ«

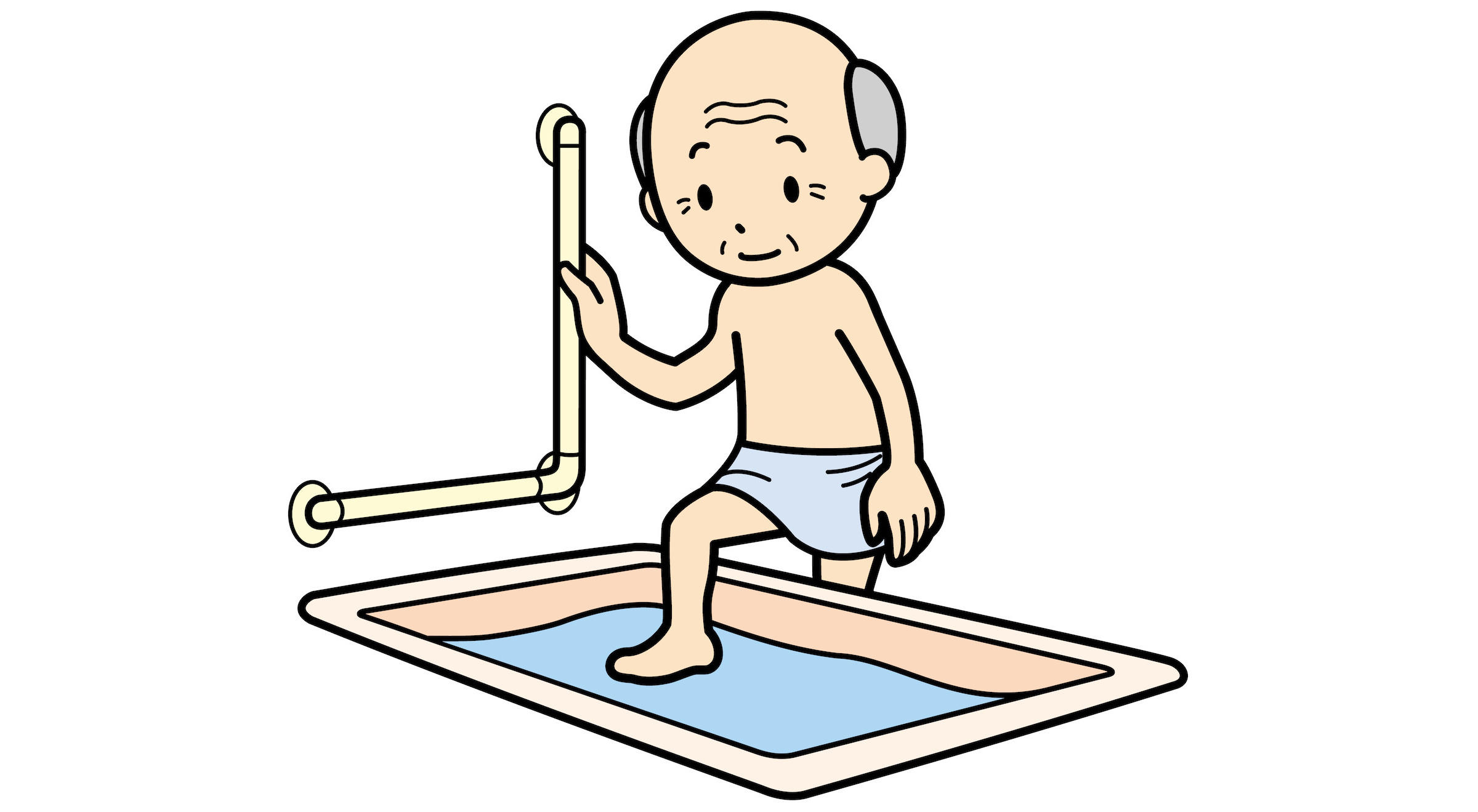

зҺ„й–ўгӮ„е»ҠдёӢгҖҒйҡҺж®өгҖҒгғҲгӮӨгғ¬гҖҒжөҙе®ӨгҒӘгҒ©гҒ«гҒҜжүӢгҒҷгӮҠгӮ’гҒӨгҒ‘гҖҒж®өе·®гӮ’гҒӘгҒҸгҒ—гҒҰи»ўеҖ’гӮ’йҳІгҒҺгҒҫгҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ

жүӢгҒҷгӮҠгҒ®иЁӯзҪ®гӮ„ж®өе·®гҒ®и§Јж¶ҲгҒӘгҒ©гҒ®дҪҸе®…ж”№дҝ®иІ»гҒ®дёҖйғЁгҒҜд»Ӣиӯ·дҝқйҷәгҒ§еҠ©жҲҗгҒ•гӮҢгҒҫгҒҷгҖӮ

е»ҠдёӢгҒ«гҒҜгҖҒзӯүй–“йҡ”пјҲ30гӮ»гғігғҒгҒ»гҒ©пјүгҒ«иҰ–иҰҡзҡ„гӮӯгғҘгғјпјҲиҰ–иҰҡзҡ„гҒӘжүӢгҒҢгҒӢгӮҠпјүгҒЁгҒӘгӮӢиүІгғҶгғјгғ—гӮ’иІјгӮӢгҒЁжӯ©гҒҚгӮ„гҒҷгҒҸгҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ

гҒҫгҒҹгҖҒжҡ—гҒ„е ҙжүҖгҒ§гҒҜгҖҢгҒҷгҒҸгҒҝи¶іпјҲи¶іеә•гҒҢең°йқўгҒ«гҒёгҒ°гӮҠгҒӨгҒ„гҒҹгӮҲгҒҶгҒ«гҒӘгӮҠжӯ©гҒ‘гҒӘгҒҸгҒӘгӮӢзҠ¶ж…ӢпјүгҖҚгҒҢиө·гҒ“гӮҠгӮ„гҒҷгҒҸгҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮз…§жҳҺгҒҜеёёгҒ«жҳҺгӮӢгҒҸгҒ—гҖҒи¶іе…ғзҒҜгҒӘгҒ©гӮӮжҙ»з”ЁгҒ—гҒҰгҖҒжҡ—гҒ„е ҙжүҖгӮ’гҒӨгҒҸгӮүгҒӘгҒ„гӮҲгҒҶгҒ«гҒ—гҒҫгҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ

в–јй–ўйҖЈиЁҳдәӢ

д»Ӣиӯ·гӮ’еҸ—гҒ‘гӮӢж–№гӮӮгҒҷгӮӢж–№гӮӮеҝ«йҒ©гҒ«пјҒгҒ”й«ҳйҪўиҖ…гҒ«йҒ©гҒ—гҒҹйғЁеұӢгҒҘгҒҸгӮҠ

гҒқгҒ®д»–

зӘҒйҖІзҸҫиұЎпјҲжӯ©иЎҢжҷӮгҒ«гҒ©гӮ“гҒ©гӮ“ж—©и¶ігҒ«гҒӘгӮҠжӯўгҒҫгӮҢгҒӘгҒҸгҒӘгӮӢзҸҫиұЎпјүзӯүгӮ’йҳІгҒҗгҒҹгӮҒгҒ«гҖҒжқ–гӮ„жӯ©иЎҢеҷЁгҖҒгӮ·гғ«гғҗгғјгӮ«гғјгҒӘгҒ©гӮ’жҙ»з”ЁгҒ—гҒҫгҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ

йҒ©еәҰгҒ«иә«дҪ“гӮ’еӢ•гҒӢгҒ—гҖҒд»ҠгҒҫгҒ§гҒ®з”ҹжҙ»гӮ№гӮҝгӮӨгғ«гӮ’гҒ§гҒҚгӮӢгҒӢгҒҺгӮҠеӨүгҒҲгҒӘгҒ„гӮҲгҒҶгҒ«гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгӮӮеӨ§еҲҮгҒ§гҒҷгҖӮд»ӢеҠ©гӮ’гҒҷгӮӢж–№гӮӮгҒІгҒЁгӮҠгҒ§жҠұгҒҲиҫјгҒҫгҒҡгҖҒзӨҫдјҡиіҮжәҗгӮ’жңүеҠ№гҒ«жҙ»з”ЁгҒ—гҒҫгҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ

в–јй–ўйҖЈиЁҳдәӢ

第45еӣһ еӣҪйҡӣзҰҸзҘүж©ҹеҷЁеұ•гғ¬гғқгғјгғҲпјҲ2пјүд»Ӣиӯ·гҒҷгӮӢж–№гӮӮеҝ«йҒ©гҒ«гҒӘгӮӢд»Ӣиӯ·з”Ёе“Ғ

ж¬ЎгғҡгғјгӮё | е…¬зҡ„ж”ҜжҸҙеҲ¶еәҰ

家ж—ҸгҒ®д»Ӣиӯ·гӮ’гҒҚгҒЈгҒӢгҒ‘гҒ«д»Ӣиӯ·зҰҸзҘүеЈ«гғ»зӨҫдјҡзҰҸзҘүдё»дәӢд»»з”ЁиіҮж јгӮ’еҸ–еҫ—гҖӮзҸҫеңЁгҒҜгғ©гӮӨгӮҝгғјгҖӮж—ҘгҖ…гҒ®жҡ®гӮүгҒ—гҒ«еҪ№з«ӢгҒӨиә«иҝ‘гҒӘжғ…е ұгӮ’гҒҠдјқгҒҲгҒҷгӮӢгҒ№гҒҸгҖҒд»Ӣиӯ·гғ»еҢ»зҷӮгғ»зҫҺе®№гғ»гӮ«гғ«гғҒгғЈгғјгҒӘгҒ©е№…еәғгҒ„гӮёгғЈгғігғ«гҒ®иЁҳдәӢгӮ’еҹ·зӯҶдёӯгҖӮ

FacebookгғҡгғјгӮёгҒ§

жңҖж–°иЁҳдәӢй…ҚдҝЎпјҒпјҒ

гғ¬гӮӘгғҸгӮҡгғ¬гӮ№21гӮҜгӮҷгғ«гғјгғ•гӮҡгҒ®д»Ӣиӯ·гӮөгғјгғ’гӮҷгӮ№

гғ¬гӮӘгғҸгӮҡгғ¬гӮ№21гӮҜгӮҷгғ«гғјгғ•гӮҡгҒ®д»Ӣиӯ·гӮөгғјгғ’гӮҷгӮ№