дїЛи≠ЈгБЃдЊњеИ©еЄЦгГИгГГгГЧгБЄжИїгВЛ

и™НзЯ•зЧЗгБЃжЦєгБЃжЧ•еЄЄзФЯжіїгВДз§ЊдЉЪзФЯжіїгБЂгБКгБСгВЛжДПжАЭж±ЇеЃЪжФѓжПі

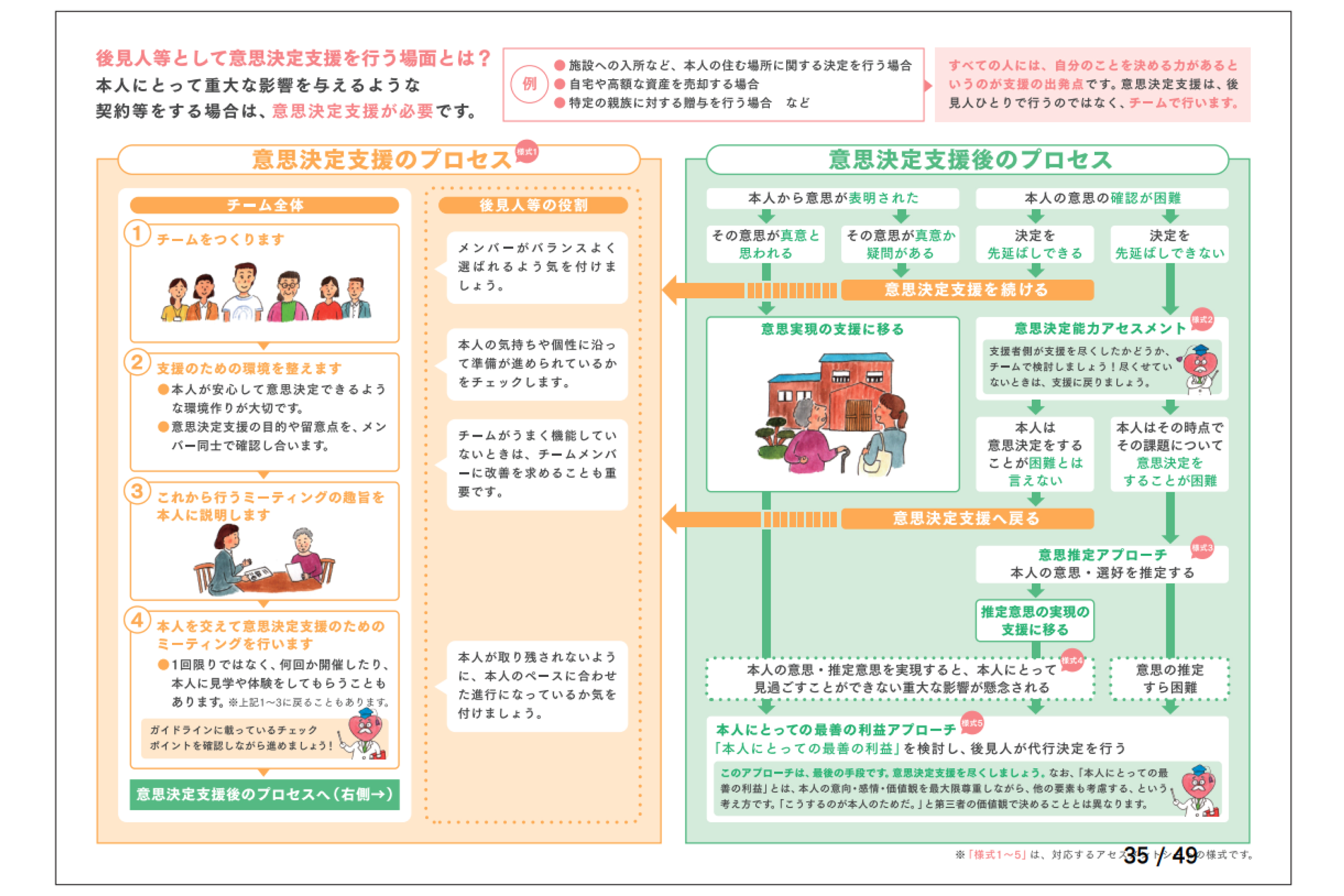

зІБгБЯгБ°гБѓи™∞гВВгБМгАБгАМзЭАгВЛжЬНгВТйБЄгБґгАНгАМе•љгБНгБ™гВВгБЃгВТй£ЯгБєгВЛгАНгАМи°МгБНгБЯгБДе†іжЙАгБЂеЗЇгБЛгБСгВЛгАНгАМдљПгВАе†іжЙАгВТе§ЙгБИгВЛгАНгАМдїЛи≠ЈгГїеМїзЩВгВµгГЉгГУгВєгВТйБЄгБґгАНгБ™гБ©гАБиЗ™гВЙжДПжАЭж±ЇеЃЪгВТгБЧгБ™гБМгВЙзФЯжіїгБЧгБ¶гБДгБЊгБЩгАВ

жДПжАЭж±ЇеЃЪжФѓжПігБ®гБѓгАБгБЩгБєгБ¶гБЃдЇЇгБЂжДПжАЭгБМгБВгВЛгБ®гБДгБЖеЙНжПРгБЂзЂЛгБ°гАБгБФжЬђдЇЇдЄїдљУгБЃжДПжАЭж±ЇеЃЪгВТжФѓжПігБЩгВЛгБУгБ®гБІгБЩгАВдїКеЫЮгБѓгАБи™НзЯ•зЧЗгБЃжЦєгБЃжДПжАЭж±ЇеЃЪжФѓжПігБЂгБ§гБДгБ¶иІ£и™ђгБЧгБЊгБЩгАВ

и™НзЯ•зЧЗгБЃжЦєгБЃжДПжАЭж±ЇеЃЪжФѓжПігБ®гБѓ

еОЪзФЯеКіеГНзЬБгБѓгАБи™НзЯ•зЧЗгБЃжЦєгБЃжДПжАЭж±ЇеЃЪгВТжФѓжПігБЩгВЛгГЧгГ≠гВїгВєгВДзХЩжДПзВєгВТгБЊгБ®гВБгБЯгАМи™НзЯ•зЧЗгБЃдЇЇгБЃжЧ•еЄЄзФЯжіїгГїз§ЊдЉЪзФЯжіїгБЂгБКгБСгВЛжДПжАЭж±ЇеЃЪжФѓжПігВђгВ§гГЙгГ©гВ§гГ≥гАНгВТеЕђи°®гБЧгБ¶гБДгБЊгБЩгАВ

гБУгБЃгВђгВ§гГЙгГ©гВ§гГ≥гБѓгАБи™НзЯ•зЧЗгБЃжЦєпЉИи™НзЯ•зЧЗгБ®и®ЇжЦ≠гБХгВМгБЯжЦєгБ®гАБи™НзЯ•ж©ЯиГљгБЃдљОдЄЛгБМзЦСгВПгВМжДПжАЭж±ЇеЃЪиГљеКЫгБМдЄНеНБеИЖгБ™жЦєпЉЙгБЃжДПжАЭгВТе∞КйЗНгБЧгАБжФѓжПігБЩгВЛгБЯгВБгБЃгВВгБЃгБІгБЩгАВ

жАЭж±ЇеЃЪжФѓжПігБЂгБ§гБДгБ¶гБѓгАБгАМи™НзЯ•зЧЗгБЃдЇЇгБІгБВгБ£гБ¶гВВгАБгБЭгБЃиГљеКЫгВТжЬАе§ІйЩРжіїгБЛгБЧгБ¶гАБжЧ•еЄЄзФЯжіїгВДз§ЊдЉЪзФЯжіїгБЂйЦҐгБЧгБ¶иЗ™гВЙгБЃжДПжАЭгБЂеЯЇгБ•гБДгБЯзФЯжіїгВТйАБгВЛгБУгБ®гБМгБІгБНгВЛгВИгБЖгБЂгБЩгВЛгБЯгВБгБЂи°МгБЖгАБжДПжАЭж±ЇеЃЪжФѓжПіиАЕгБЂгВИгВЛжЬђдЇЇжФѓжПігАНгБ®з§ЇгБХгВМгБ¶гБДгБЊгБЩгАВ

гАМжДПжАЭж±ЇеЃЪжФѓжПіиАЕгАНгБ®гБѓгАБжДПжАЭж±ЇеЃЪжФѓжПігБЂйЦҐгВПгВЛгБЩгБєгБ¶гБЃдЇЇгБЃгБУгБ®гБІгБЩгАВ

гВ±гВҐгВТжПРдЊЫгБЩгВЛе∞ВйЦАиБЈгВДи°МжФњиБЈеУ°гБ†гБСгБІгБ™гБПгАБгБФеЃґжЧПгАБжИРеєіеЊМи¶ЛдЇЇгАБеЬ∞еЯЯгБІи¶ЛеЃИгВКжіїеЛХгВТи°МгБЖжЦєгАБгБФжЬђдЇЇгВТгВИгБПзЯ•гБ£гБ¶гБДгВЛжЦєгБ™гБ©гВВеРЂгБЊгВМгБЊгБЩгАВ

вЦЉйЦҐйА£и®ШдЇЛпЉЪ

дїКеЊМгБХгВЙгБЂењЕи¶БжАІгБМйЂШгБЊгВЛгАМжИРеєіеЊМи¶ЛеИґеЇ¶гАНгВТеИ©зФ®гБЩгВЛгБ®гБНгБЃгГЭгВ§гГ≥гГИ

гБФйЂШ隥иАЕгВДйЪЬгБМгБДгБЃгБВгВЛжЦєгБЃж®©еИ©жУБи≠ЈгБЂйЦҐгБЩгВЛ2гБ§гБЃеИґеЇ¶

и™НзЯ•зЧЗгБЃжЦєгБЃжДПжАЭж±ЇеЃЪжФѓжПігБЃеОЯеЙЗ

жЬђдЇЇгБЃжДПжАЭгБЃе∞КйЗН

жДПжАЭж±ЇеЃЪжФѓжПігБѓгАБгБФжЬђдЇЇгБЃи°®жШОгБЧгБЯжДПжАЭгВТ祯и™НгБЧгАБгБЭгВМгВТе∞КйЗНгБЩгВЛгБУгБ®гБЛгВЙеІЛгБЊгВКгБЊгБЩгАВ

и™НзЯ•зЧЗгБЂгБ™гВЛгБ®гАБзЙ©дЇЛгВТзРЖиІ£гБЩгВЛгБЃгБЂжЩВйЦУгБЛгБЛгВЛгБУгБ®гВДгАБиЗ™еИЖгБЃжАЭгБДгВТи®АиСЙгБІгБЖгБЊгБПи°®зПЊгБІгБНгБ™гБДгБУгБ®гБМгБВгВКгБЊгБЩгАВ

жДПжАЭж±ЇеЃЪжФѓжПіиАЕгБѓгАБгБФжЬђдЇЇгБЃи™НзЯ•иГљеКЫгБЂењЬгБШгБ¶гАБиЗ™еЈ±ж±ЇеЃЪгБЩгВЛгБЯгВБгБЂењЕи¶БгБ™жГЕ冱гВТгАБзРЖиІ£гБІгБНгВЛгВИгБЖи™ђжШОгБЩгВЛењЕи¶БгБМгБВгВКгБЊгБЩгАВ

гБЊгБЯгАБи®АиСЙгБ†гБСгБІгБ™гБПгАБгБФжЬђдЇЇгБЃиЇЂжМѓгВКгАБжЙЛжМѓгВКгАБи°®жГЕгБЃе§ЙеМЦгБ™гБ©гВВжДПжАЭи°®з§ЇгБ®гБЧгБ¶и™≠гБњеПЦгВЛеК™еКЫгВТгБЩгВЛгБУгБ®гБМж±ВгВБгВЙгВМгБЊгБЩгАВ

жШО祯гБ™жДПжАЭгБЃзҐЇи™НгБМйЫ£гБЧгБДе†іеРИгБІгБВгБ£гБ¶гВВгАБжФѓжПігБЩгВЛеБігБЃи¶ЦзВєгБІгБѓгБ™гБПгАБи™НзЯ•зЧЗгБЃжЦєгБЃи¶ЦзВєгБЂзЂЛгБ°гАБгБФжЬђдЇЇгБЃжДПжАЭгВТжО®еЃЪгБЧгБ¶е∞КйЗНгБЧгБЊгБЩгАВ

жЬђдЇЇгБЃжДПжАЭж±ЇеЃЪиГљеКЫгБЄгБЃйЕНжЕЃ

гБЩгБєгБ¶гБЃдЇЇгБЂжДПжАЭгБМгБВгВКгАБиЗ™еИЖгБЃгБУгБ®гВТж±ЇгВБгВЛеКЫгБМгБВгВЛгБ®гБДгБЖгБУгБ®гВТеЙНжПРгБЂгБЧгБ¶жФѓжПігВТи°МгБДгБЊгБЩгАВ

гБФжЬђдЇЇгБЃжДПжАЭж±ЇеЃЪиГљеКЫгБ®гБѓгАБгАМзРЖиІ£гБЩгВЛеКЫпЉИи™ђжШОгБЃеЖЕеЃєгВТгБ©гБЃз®ЛеЇ¶зРЖиІ£гБЧгБ¶гБДгВЛгБЛпЉЙгАБи™Ни≠ШгБЩгВЛеКЫпЉИгБЭгВМгВТиЗ™еИЖгБЃгБУгБ®гБ®гБЧгБ¶и™Ни≠ШгБЧгБ¶гБДгВЛгБЛпЉЙгАБиЂЦзРЖзЪДгБЂиАГгБИгВЛеКЫпЉИиЂЦзРЖзЪДгБ™еИ§жЦ≠гБМгБІгБНгВЛгБЛпЉЙгАБйБЄжКЮгВТи°®жШОгБІгБНгВЛеКЫпЉИгБЭгБЃжДПжАЭгВТи°®жШОгБІгБНгВЛгБЛпЉЙгБЂгВИгБ£гБ¶жІЛжИРгБХгВМгВЛгАНгБ®гБХгВМгБ¶гБДгБЊгБЩгАВ

гГБгГЉгГ†гБЂгВИгВЛжЧ©жЬЯгБЛгВЙгБЃзґЩзґЪзЪДжФѓжПі

гБФжЬђдЇЇгБМжДПжАЭж±ЇеЃЪгБІгБНгВЛжЧ©жЬЯгБЃжЃµйЪОгБІгАБеЕИгВТи¶ЛйАЪгБЧгБЯжФѓжПігВТзє∞гВКињФгБЧи°МгБЖгБУгБ®гБМйЗНи¶БгБІгБЩгАВ

гБФжЬђдЇЇгБЃжДПжАЭгВТиЄПгБЊгБИгАБгБФеЃґжЧПгВД趙жЧПгАБз¶Пз•ЙгГїеМїзЩВгГїеЬ∞еЯЯињСйЪ£гБЃйЦҐдњВиАЕгАБжИРеєіеЊМи¶ЛдЇЇгБ™гБ©гБМгГБгГЉгГ†гБ®гБ™гБ£гБ¶жЧ•еЄЄзЪДгБЂи¶ЛеЃИгВКгАБгБФжЬђдЇЇгБЃжДПжАЭгВДзКґж≥БгВТзґЩзґЪзЪДгБЂжККжП°гБЧгБ¶ењЕи¶БгБ™жФѓжПігВТи°МгБЖдљУеИґгВТжХігБИгБЊгБЩгАВ

гБФжЬђдЇЇгБЃгБЭгБЃеЊМгБЃзФЯжіїгБЂељ±йЯњгВТдЄОгБИгВЛгВИгБЖгБ™жДПжАЭж±ЇеЃЪжФѓжПігВТи°МгБ£гБЯе†іеРИгБѓгАБгБЭгБЃйГљеЇ¶гАБи®ШйМ≤гВТжЃЛгБЧгБ¶гБКгБПењЕи¶БгБМгБВгВКгБЊгБЩгАВ

и™НзЯ•зЧЗгБЃжЦєгБЃжДПжАЭж±ЇеЃЪжФѓжПігБ®гБѓ

еЗЇеЕЄпЉЪеОЪзФЯеКіеГНзЬБгАМжДПжАЭж±ЇеЃЪжФѓжПігВТиЄПгБЊгБИгБЯеЊМи¶ЛдЇЛеЛЩгБЃгВђгВ§гГЙгГ©гВ§гГ≥ жЈїдїШи≥ЗжЦЩгАН

жДПжАЭж±ЇеЃЪжФѓжПігВТи°МгБЖйЪЫгБѓгАБгБФжЬђдЇЇгБЃжДПжАЭж±ЇеЃЪиГљеКЫгВТйБ©еИЗгБЂи©ХдЊ°гБЧгБ™гБМгВЙгАБйБ©еИЗгБ™гГЧгГ≠гВїгВєгВТиЄПгВАгБУгБ®гБМе§ІеИЗгБІгБЩгАВ

жДПжАЭж±ЇеЃЪжФѓжПігБЃгГЧгГ≠гВїгВєгБѓгАБгАМжДПжАЭгБЃељҐжИРгАНгБ®гАМжДПжАЭгБЃи°®жШОгАНгБМдЄ≠ењГгБІгАБгАМжДПжАЭгВТеЃЯзПЊгБЩгВЛгБЯгВБгБЃжФѓжПігАНгВВеРЂгБЊгВМгБЊгБЩгАВ

жДПжАЭ嚥жИРгБЃжФѓжПіпЉИгБФжЬђдЇЇгБМжДПжАЭгВТ嚥жИРгБЩгВЛгБУгБ®гБЃжФѓжПіпЉЙ

йБ©еИЗгБ™жГЕ冱гАБи™Ни≠ШгАБзТ∞еҐГгБЃдЄЛгБІжДПжАЭгБМ嚥жИРгБХгВМгВЛгБУгБ®гВТжФѓжПігБЧгБЊгБЩгАВ

- гГїгБФжЬђдЇЇгБМжДПжАЭгВТ嚥жИРгБЩгВЛгБЃгБЂењЕи¶БгБ™жГЕ冱гВТгАБгБЭгБЃйГљеЇ¶гВЖгБ£гБПгВКдЄБеѓІгБЂи™ђжШОгБЩгВЛ

- гГїгБФжЬђдЇЇгБМдљХгВТжЬЫгВАгБЛгВТгАБйЦЛгБЛгВМгБЯи≥™еХПпЉИгВ™гГЉгГЧгГ≥гВѓгВ®гВєгГБгГІгГ≥пЉЙгБІиБЮгБП

- гГїеИЖгБЛгВКгВДгБЩгБДи®АиСЙгВДжЦЗе≠ЧгАБеЫ≥гАБеЖЩзЬЯгАБеЛХзФїгБ™гБ©гВТдљњгБДгАБгБФжЬђдЇЇгБМзРЖиІ£гБІгБНгВЛгВИгБЖгБЂгБЩгВЛ

- гГїйБЄжКЮиВҐгВТз§ЇгБЩе†іеРИгБѓгАБгБІгБНгВЛгБЛгБОгВКи§ЗжХ∞гБЃйБЄжКЮиВҐгВТзФ®жДПгБЩгВЛ

- гГїгБФжЬђдЇЇгБМзРЖиІ£гБЧгБ¶гБДгВЛдЇЛеЃЯи™Ни≠ШгБЂи™§гВКгБМгБ™гБДгБЛ祯и™НгБЩгВЛ

жДПжАЭи°®жШОгБЃжФѓжПіпЉИгБФжЬђдЇЇгБМжДПжАЭгВТи°®жШОгБЩгВЛгБУгБ®гБЃжФѓжПіпЉЙ

嚥жИРгБХгВМгБЯжДПжАЭгВТйБ©еИЗгБЂи°®жШОгГїи°®еЗЇгБЩгВЛгБУгБ®гВТжФѓжПігБЧгБЊгБЩгАВ

- гГїгБФжЬђдЇЇгБЃжДПжАЭгВТи°®жШОгБЧгБЂгБПгБПгБЩгВЛи¶БеЫ†гБѓгБ™гБДгБЛ祯и™НгБЩгВЛ

- гГїгБФжЬђдЇЇгБ®жЩВйЦУгВТгБЛгБСгБ¶гВ≥гГЯгГ•гГЛгВ±гГЉгВЈгГІгГ≥гВТеПЦгВЛ

- гГїи§ЗйЫСгБ™жДПжАЭж±ЇеЃЪгВТи°МгБЖе†іеРИгБѓгАБйЗНи¶БгБ™гГЭгВ§гГ≥гГИгВТжХізРЖгБЧгБ¶йБЄжКЮиВҐгВТжПРз§ЇгБЩгВЛгБ™гБ©гБЃеЈ•е§ЂгВТгБЩгВЛ

- гГїйЗНи¶БгБ™жДПжАЭж±ЇеЃЪгБЃйЪЫгБѓгАБжЩВйЦУгВТгБКгБДгБ¶зҐЇи™НгБЩгВЛгАБи§ЗжХ∞гБЃжФѓжПіиАЕгБІзҐЇи™НгБЩгВЛгБ™гБ©гБЃеЈ•е§ЂгВТгБЩгВЛ

жДПжАЭеЃЯзПЊгБЃжФѓжПіпЉИгБФжЬђдЇЇгБМжДПжАЭгВТеЃЯзПЊгБЩгВЛгБЯгВБгБЃжФѓжПіпЉЙ

иЗ™зЩЇзЪДгБЂељҐжИРгАБи°®жШОгБХгВМгБЯгБФжЬђдЇЇгБЃжДПжАЭгВТгАБеИ©зФ®еПѓиГљгБ™з§ЊдЉЪи≥ЗжЇРгБ™гБ©гВТзФ®гБДгБ¶гАБжЧ•еЄЄзФЯжіїгВДз§ЊдЉЪзФЯжіїгБЂеПНжШ†гБЩгВЛгБУгБ®гВТжФѓжПігБЧгБЊгБЩгАВ

вЦЉйЦҐйА£и®ШдЇЛпЉЪ

иЗ™е∞КењГгВТеВЈгБ§гБСгБ™гБДи™НзЯ•зЧЗгБЃжЦєгБ®гБЃгВ≥гГЯгГ•гГЛгВ±гГЉгВЈгГІгГ≥жЦєж≥Х

и™НзЯ•зЧЗгБЃжЦєгБ®гБЃгВ≥гГЯгГ•гГЛгВ±гГЉгВЈгГІгГ≥ж≥ХгАМгГРгГ™гГЗгГЉгВЈгГІгГ≥гАНгБ®гБѓпЉЯ

и®Аи™ЮйЪЬгБМгБДгБЃгБВгВЛжЦєгБ®гБЃгВ≥гГЯгГ•гГЛгВ±гГЉгВЈгГІгГ≥гБЃгГЭгВ§гГ≥гГИ

гБКеЃҐжІШгБ®гБЃдЄКжЙЛгБ™гВ≥гГЯгГ•гГЛгВ±гГЉгВЈгГІгГ≥жЦєж≥ХгААпљЮдїЛи≠ЈгБЃдїХдЇЛгБЂжРЇгВПгВЛжЦєгБЄпљЮ

еЃґжЧПгБЃдїЛи≠ЈгВТгБНгБ£гБЛгБСгБЂдїЛи≠Јз¶Пз•Йе£ЂгГїз§ЊдЉЪз¶Пз•ЙдЄїдЇЛдїїзФ®и≥Зж†ЉгВТеПЦеЊЧгАВзПЊеЬ®гБѓгГ©гВ§гВњгГЉгАВжЧ•гАЕгБЃжЪЃгВЙгБЧгБЂељєзЂЛгБ§иЇЂињСгБ™жГЕ冱гВТгБКдЉЭгБИгБЩгВЛгБєгБПгАБдїЛи≠ЈгГїеМїзЩВгГїзЊОеЃєгГїгВЂгГЂгГБгГ£гГЉгБ™гБ©еєЕеЇГгБДгВЄгГ£гГ≥гГЂгБЃи®ШдЇЛгВТеЯЈз≠ЖдЄ≠гАВ

FacebookгГЪгГЉгВЄгБІ

жЬАжЦ∞и®ШдЇЛйЕНдњ°пЉБпЉБ

гГђгВ™гГПгВЪгГђгВє21гВѓгВЩгГЂгГЉгГХгВЪгБЃдїЛи≠ЈгВµгГЉгГТгВЩгВє

гГђгВ™гГПгВЪгГђгВє21гВѓгВЩгГЂгГЉгГХгВЪгБЃдїЛи≠ЈгВµгГЉгГТгВЩгВє