дїЛи≠ЈгБЃдЊњеИ©еЄЦгГИгГГгГЧгБЄжИїгВЛ

иЗ™еИЖгБЂеРИгБ£гБЯй£ЯеУБгВТйБЄгБґгБЯгВБгБЂзЯ•гБ£гБ¶гБКгБНгБЯгБДгАМй£ЯеУБи°®з§Їж≥ХгАН

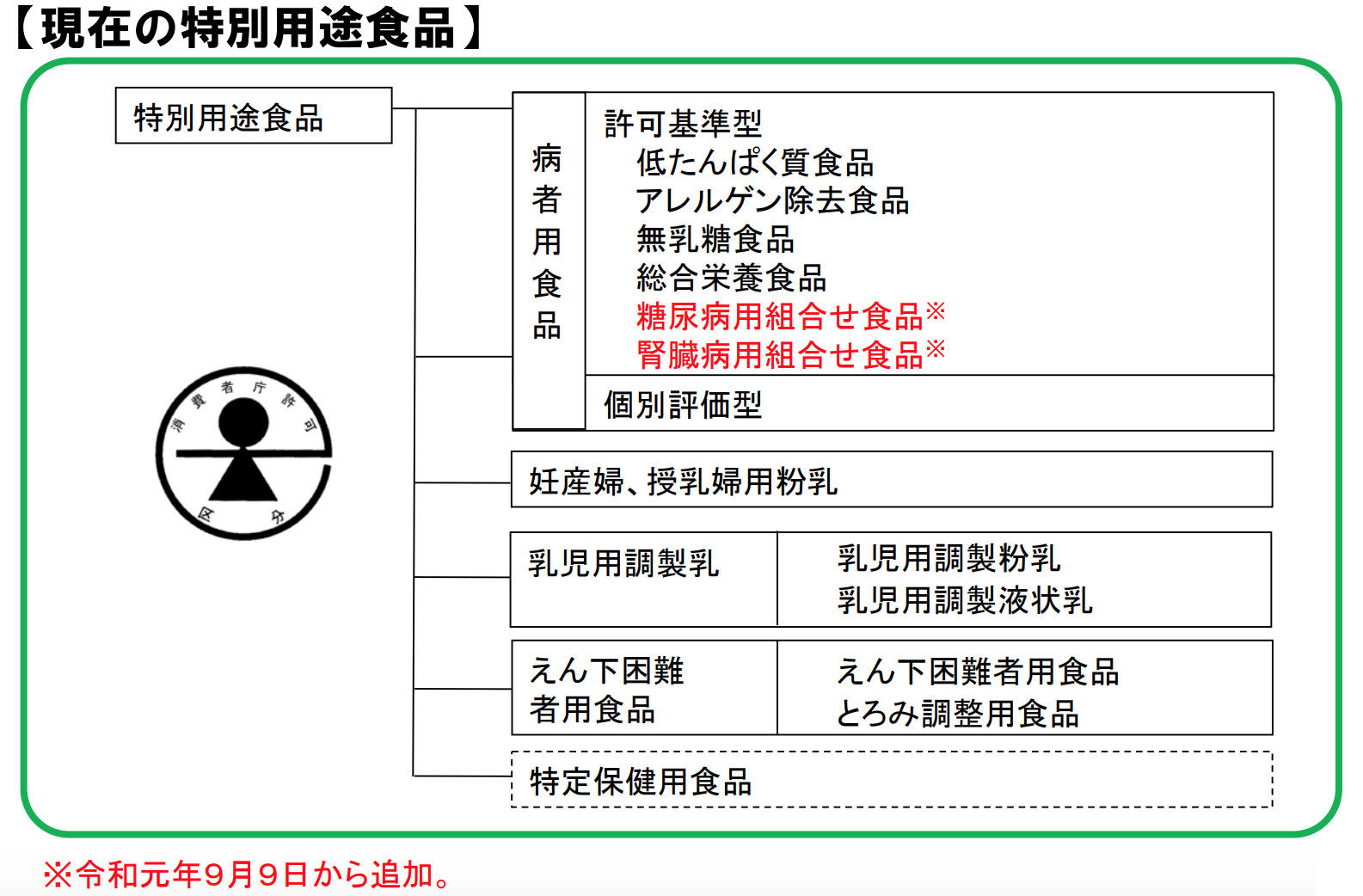

й£ЯеУБи°®з§ЇгБѓгАБжґИи≤їиАЕгБМй£ЯеУБгВТйБЄгБґгБ®гБНгБЃжМЗж®ЩгБ®гБ™гВЛйЗНи¶БгБ™жГЕ冱жЇРгБІгБЩгАВй£ЯеУБи°®з§ЇгБЃжДПеС≥гВТзРЖиІ£гБЧгБ¶й£ЯеУБгВТйБЄгБґгБУгБ®гБѓгАБеБ•еЇЈзЪДгБ™й£ЯзФЯжіїгБЂгБ§гБ™гБМгВКгБЊгБЩгАВдїКеЫЮгБѓгАБгАМй£ЯеУБи°®з§Їж≥ХгАНгБЃжЬАињСгБЃдЄїгБ™е§ЙжЫізВєгВТгБКдЉЭгБИгБЧгАБгАМдњЭеБ•ж©ЯиГљй£ЯеУБгАНгБ®гАМзЙєеИ•зФ®йАФй£ЯеУБгАНгБЂгБ§гБДгБ¶гВВгБФзієдїЛгБЧгБЊгБЩгАВ

гАМй£ЯеУБи°®з§Їж≥ХгАНгБ®гБѓ

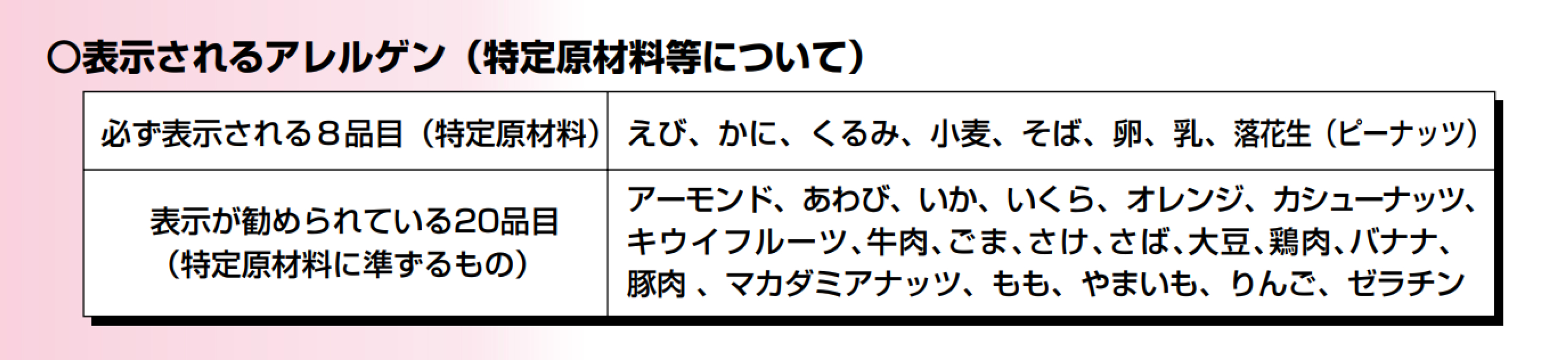

й£ЯеУБгБЂи°®з§ЇгБХгВМгБ¶гБДгВЛеОЯжЭРжЦЩгВДж†Дй§КжИРеИЖгАБеОЯзФ£еЬ∞гАБжЈїеК†зЙ©гБ™гБ©гБѓгАБжґИи≤їиАЕгБМй£ЯеУБгВТйБЄгВУгБІи≥ЉеЕ•гБЩгВЛйЪЫгБЃеК©гБСгБ®гБ™гВКгБЊгБЩгАВ

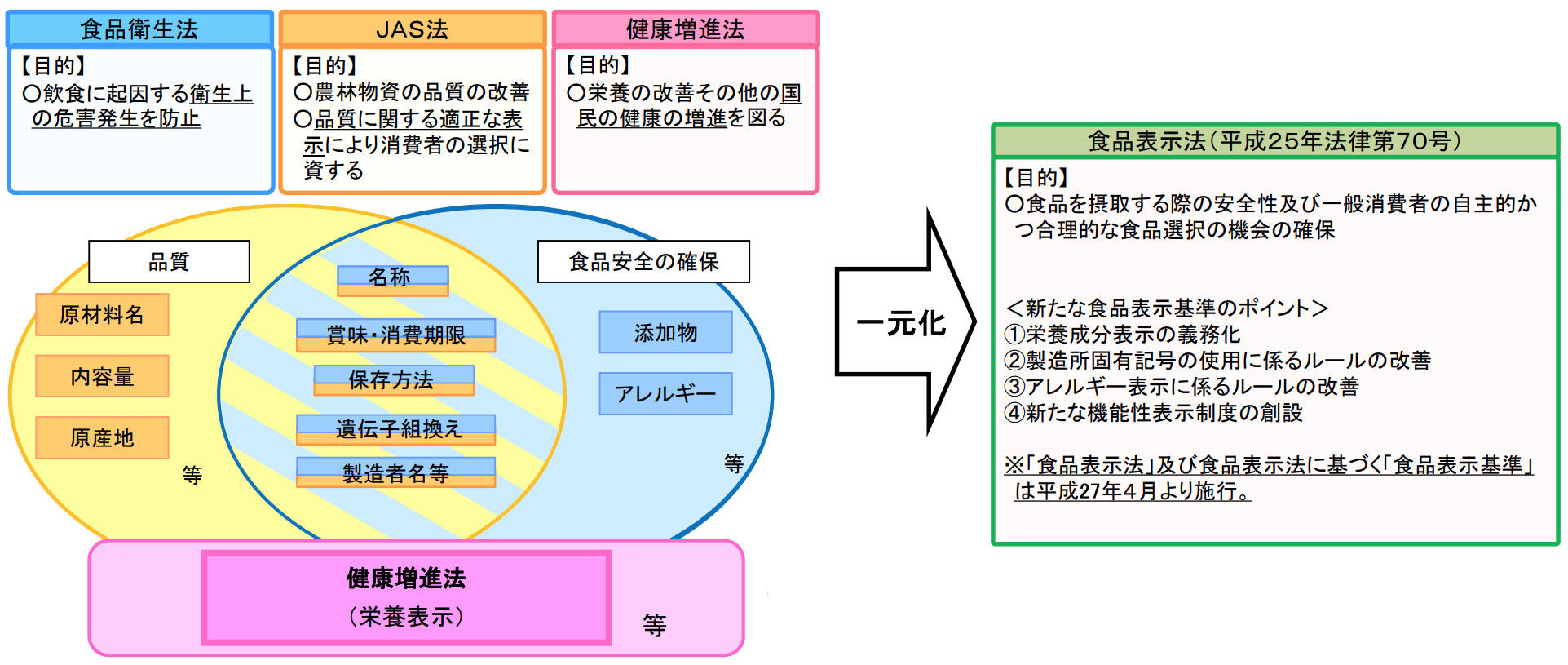

й£ЯеУБи°®з§ЇгБЃгГЂгГЉгГЂгВТеЃЪгВБгБ¶гБДгБЯж≥ХеЊЛгБЂгБѓгАБгАМJASж≥ХгАНгАМй£ЯеУБи°ЫзФЯж≥ХгАНгАМеБ•еЇЈеҐЧйА≤ж≥ХгАНгБЃ3гБ§гБМгБВгВКгБЊгБЧгБЯгАВгБУгБЃ3гБ§гБЃж≥ХеЊЛгБѓзЫЃзЪДгБМзХ∞гБ™гВКгАБгБЭгВМгБЮгВМгБЂи°®з§ЇгГЂгГЉгГЂгБМеЃЪгВБгВЙгВМгБ¶гБДгБЯгБЯгВБгАБйЭЮеЄЄгБЂи§ЗйЫСгБІеИЖгБЛгВКгБЂгБПгБДгВВгБЃгБІгБЧгБЯгАВгБЭгБУгБІгАБ2015пЉИеє≥жИР27пЉЙеєі4жЬИгБЂгАБгБЭгБЃ3гБ§гБЃж≥ХеЊЛгВТзµ±еРИгБЧгБЯгАМй£ЯеУБи°®з§Їж≥ХгАНгБМжЦљи°МгБХгВМгБЊгБЧгБЯгАВ

гАМй£ЯеУБи°®з§Їж≥ХгАНгБІгБѓгАБеЊУжЭ•гБЃи°®з§ЇгГЂгГЉгГЂгБМдЄАеЕГеМЦгБХгВМгАБжґИи≤їиАЕгБ®дЇЛж•≠иАЕгБЃеПМжЦєгБЂгБ®гБ£гБ¶еИЖгБЛгВКгВДгБЩгБДи°®з§ЇгБ®гБ™гБ£гБ¶гБДгБЊгБЩгАВ

еЗЇеЕЄпЉЪеЖЕйЦ£еЇЬгГЫгГЉгГ†гГЪгГЉгВЄгАМжИСгБМеЫљгБЃй£ЯеУБи°®з§ЇеИґеЇ¶гБЃж¶Ви¶БгАН

жЬАињСгБЃдЄїгБ™е§ЙжЫізВє

ж©ЯиГљжАІи°®з§Їй£ЯеУБеИґеЇ¶гБЃи¶ЛзЫігБЧ

еИґеЇ¶гБЃдњ°й†ЉжАІгВТйЂШгВБгВЛи¶≥зВєгБЛгВЙгАБ2024пЉИдї§еТМ6пЉЙеєі9жЬИ1жЧ•гБЊгБЯгБѓ2025пЉИдї§еТМ7пЉЙеєі4жЬИ1жЧ•гБЂгАБж©ЯиГљжАІи°®з§Їй£ЯеУБеИґеЇ¶гБЃи¶ЛзЫігБЧгБМи°МгВПгВМгБЊгБЩгАВ

- гГїеМїеЄЂгБЃи®ЇжЦ≠гБЂгВИгВЛеБ•еЇЈиҐЂеЃ≥жГЕ冱гБЃдњЭеБ•жЙАз≠ЙгБЄгБЃжПРдЊЫгБЃи¶БдїґеМЦ

- гÿ姩зДґжКљеЗЇзЙ©з≠ЙгВТеОЯжЭРжЦЩгБ®гБЩгВЛйМ†еЙ§гАБгВЂгГЧгВїгГЂеЙ§з≠Йй£ЯеУБгБЂгБ§гБДгБ¶гАБGMPпЉИйБ©ж≠£и£љйА†и¶ПзѓДпЉЙгБЂеЯЇгБ•гБПи£љйА†зЃ°зРЖгВТи¶БдїґеМЦ

- гГїжСВеПЦдЄКгБЃж≥®жДПдЇЛй†ЕгБЃи®ШиЉЙжЦєж≥Хз≠ЙгБЃи°®з§ЇжЦєж≥ХгБЃи¶ЛзЫігБЧгААгААгААгБ™гБ©

зЙєеЃЪеОЯжЭРжЦЩгБ®гБЧгБ¶гАМгБПгВЛгБњгАНгВТињљеК†

2023пЉИдї§еТМ 5пЉЙеєі3жЬИ9жЧ•гБЛгВЙгАБгВҐгГђгГЂгВЃгГЉи°®з§ЇгБЃеѓЊи±°еУБзЫЃгБІгБВгВЛзЙєеЃЪеОЯжЭРжЦЩгБ®гБЧгБ¶гАМгБПгВЛгБњгАНгБМињљеК†гБХгВМгБЊгБЧгБЯгАВ

вАї2025пЉИдї§еТМ7пЉЙеєі3жЬИ31 жЧ•гБЊгБІгБѓгАБй£ЯеУБгГ°гГЉгВЂгГЉгБ™гБ©гБМжЇЦеВЩгБЩгВЛгБЯгВБгБЃзМґдЇИжЬЯйЦУгБ®гБ™гБ£гБ¶гБДгБЊгБЩгАВ

пЉИи°®з§ЇгБХгВМгВЛгВҐгГђгГЂгВ≤гГ≥гБѓгАБй£ЯзЙ©гВҐгГђгГЂгВЃгГЉгБЃеЃЯжЕЛгБЂењЬгБШгБ¶и¶ЛзЫігБХгВМгВЛгБУгБ®гБМгБВгВКгБЊгБЩгБЃгБІгБФж≥®жДПгБПгБ†гБХгБДгАВпЉЙ

зЙєеЃЪеОЯжЭРжЦЩгБЂжЇЦгБЪгВЛгВВгБЃгБЃеѓЊи±°еУБзЫЃгБЃи¶ЛзЫігБЧ

2024пЉИдї§еТМ6пЉЙеєі3жЬИ28жЧ•гБЛгВЙгАБгВҐгГђгГЂгВЃгГЉи°®з§ЇгБЃеѓЊи±°еУБзЫЃгБІгБВгВЛзЙєеЃЪеОЯжЭРжЦЩгБЂжЇЦгБЪгВЛгВВгБЃгБ®гБЧгБ¶гАМгГЮгВЂгГАгГЯгВҐгГКгГГгГДгАНгБМињљеК†гБХгВМгАБгАМгБЊгБ§гБЯгБСгАНгБМеЙКйЩ§гБХгВМгБЊгБЧгБЯгАВ

йБЇдЉЭе≠РзµДжПЫгБИгБЂйЦҐгБЩгВЛдїїжДПи°®з§Їе§ЙжЫі

2023пЉИдї§еТМ 5пЉЙеєі4жЬИ1жЧ•гБЛгВЙгАБдїїжДПи°®з§ЇгБЂгБ§гБДгБ¶гАМйБ©еИЗгБЂеИЖеИ•зФЯзФ£жµБйАЪзЃ°зРЖгВТгБЧгБ¶гБДгВЛгАНжЧ®гБЃи°®з§ЇгВДгАБгАМйБЇдЉЭе≠РзµДжПЫгБИгБІгБ™гБДгАНжЧ®гБЃи°®з§ЇгВДгБМгАБдљњзФ®гБЧгБЯеОЯжЭРжЦЩгБЂењЬгБШгБ¶и°®з§ЇгБХгВМгВЛгВИгБЖгБЂгБ™гБ£гБ¶гБДгБЊгБЩгАВ

еИЖеИ•зФЯзФ£жµБйАЪзЃ°зРЖпЉИIPзЃ°зРЖпЉЙгВТи°МгБДгАБйБЇдЉЭе≠РзµДжПЫгБИиЊ≤зФ£зЙ©гБЃжДПеЫ≥гБЫгБЦгВЛжЈЈеЕ•зОЗгВТпЉХпЉЕдї•дЄЛгБЂжКСгБИгБ¶гБДгВЛе§Іи±ЖгГїгБ®гБЖгВВгВНгБУгБЧгБѓгАМйБ©еИЗгБЂеИЖеИ•зФЯзФ£жµБйАЪзЃ°зРЖгВТгБЧгБ¶гБДгВЛгАНжЧ®гБЃи°®з§ЇгБМеПѓиГљгБ®гБ™гВКгБЊгБЧгБЯгАВ

еИЖеИ•зФЯзФ£жµБйАЪзЃ°зРЖгВТи°МгБДгАБйБЇдЉЭе≠РзµДжПЫгБИиЊ≤зФ£зЙ©гБЃжЈЈеЕ•гБМгБ™гБДгБ®и™НгВБгВЙгВМгВЛе§Іи±ЖгГїгБ®гБЖгВВгВНгБУгБЧгБѓгАМйБЇдЉЭе≠РзµДжПЫгБИгБІгБ™гБДгАНжЧ®гБЃи°®з§ЇгБМеПѓиГљгБ®гБ™гВКгБЊгБЧгБЯгАВ

еК†еЈ•й£ЯеУБгБЃеОЯжЦЩеОЯзФ£еЬ∞и°®з§ЇеИґеЇ¶

2022пЉИдї§еТМ4пЉЙеєі3жЬИ31жЧ•гБЊгБІгБѓгАБй£ЯеУБгГ°гГЉгВЂгГЉгБ™гБ©гБМжЇЦеВЩгБЩгВЛгБЯгВБгБЃзМґдЇИжЬЯйЦУгБ®гБ™гБ£гБ¶гБДгБЊгБЧгБЯгБМгАБзПЊеЬ®гБѓгБЩгБєгБ¶гБЃеК†еЈ•й£ЯеУБпЉИиЉЄеЕ•еУБгВТйЩ§гБПпЉЙгБЂпЉСзХ™е§ЪгБПзФ®гБДгВЙгВМгБ¶гБДгВЛеОЯжЭРжЦЩгБЃзФ£еЬ∞гБМи°®з§ЇгБХгВМгБ¶гБДгБЊгБЩгАВ

и°®з§ЇжЦєж≥ХгБЂгБѓгАМеЫљеИ•йЗНйЗПй†Жи°®з§ЇгАНгАБгАМи£љйА†еЬ∞и°®з§ЇгАНгАБгАМеПИгБѓи°®з§ЇгАНгАБгАМе§ІжЛђгВКи°®з§ЇгАНгАБгАМе§ІжЛђгВКи°®з§Ї + еПИгБѓи°®з§ЇгАНгБМгБВгВКгБЊгБЩгАВ

гАМй£ЯеУБжЈїеК†зЙ©гБЃдЄНдљњзФ®и°®з§ЇгБЂйЦҐгБЩгВЛгВђгВ§гГЙгГ©гВ§гГ≥гАНгБЃеЕђи°®

гАМй£ЯеУБжЈїеК†зЙ©и°®з§ЇеИґеЇ¶гБЂйЦҐгБЩгВЛж§Ьи®ОдЉЪгАНгБКгВИгБ≥гАМй£ЯеУБжЈїеК†зЙ©гБЃдЄНдљњзФ®и°®з§ЇгБЂйЦҐгБЩгВЛгВђгВ§гГЙгГ©гВ§гГ≥ж§Ьи®ОдЉЪгАНгБІгБЃи≠∞иЂЦгВТиЄПгБЊгБИгБ¶гАБй£ЯеУБи°®з§ЇеЯЇжЇЦзђђпЉЩжЭ°гБЂи¶ПеЃЪгБХгВМгБЯи°®з§Їз¶Бж≠ҐдЇЛй†ЕгБЂељУгБЯгВЛгБЛеР¶гБЛгБЃгГ°гГЂгВѓгГЮгГЉгГЂгБ®гБ™гВЛй£ЯеУБжЈїеК†зЙ©гБЃдЄНдљњзФ®и°®з§ЇгБЂдњВгВЛгВђгВ§гГЙгГ©гВ§гГ≥гВТеЕђи°®гБЧгБЊгБЧгБЯгАВ

гАМдњЭеБ•ж©ЯиГљй£ЯеУБгАНгБ®гБѓ

еЗЇеЕЄпЉЪжґИи≤їиАЕгБЃзЪЖжІШгБЄгАМж©ЯиГљжАІи°®з§Їй£ЯеУБгАНгБ£гБ¶дљХ?пЉИжґИи≤їиАЕеЇБгГЫгГЉгГ†гГЪгГЉгВЄпЉЙ

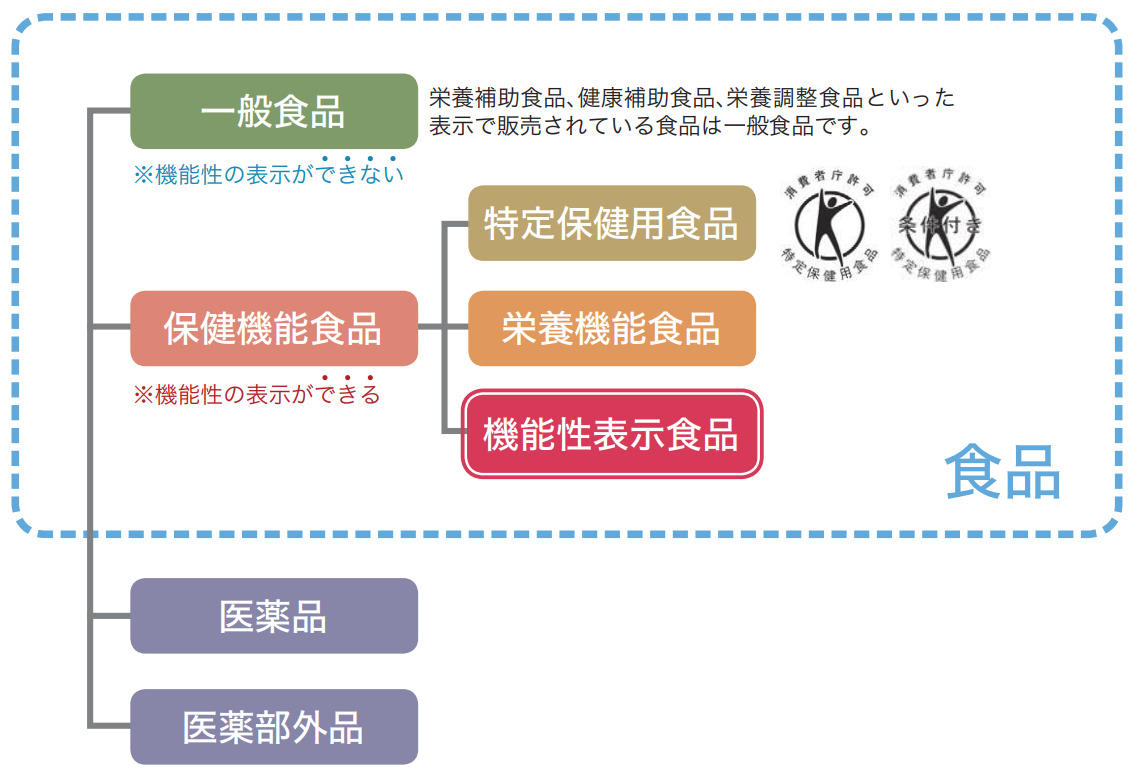

гАМдњЭеБ•ж©ЯиГљй£ЯеУБгАНгБ®гБѓгАБж©ЯиГљжАІгБЃи°®з§ЇгБМгБІгБНгВЛй£ЯеУБгБЃгБУгБ®гБІгБЩгАВ

дЄАиИђй£ЯеУБгБ®еМїиЦђеУБгБЃдЄ≠йЦУгБЂдљНзљЃгБЩгВЛдЄАеЃЪгБЃж©ЯиГљгВТгВВгБ£гБЯй£ЯеУБзЊ§гБІгАБгАМзЙєеЃЪдњЭеБ•зФ®й£ЯеУБпЉИгГИгВѓгГЫпЉЙгАНгАМж†Дй§Кж©ЯиГљй£ЯеУБгАНгАМж©ЯиГљжАІи°®з§Їй£ЯеУБгАНгБЃ3гБ§гБМгБВгВКгБЊгБЩгАВ

зЙєеЃЪдњЭеБ•зФ®й£ЯеУБпЉИгГИгВѓгГЫпЉЙ

гАМгБКиЕєгБЃи™ње≠РгВТжХігБИгБЊгБЩгАНгАМгВ≥гГђгВєгГЖгГ≠гГЉгГЂгБЃеРЄеПОгВТжКСгБИгВЛеГНгБНгБМгБВгВКгБЊгБЩгАНгБ™гБ©гАБдњЭеБ•гБЃж©ЯиГљгБЃи°®з§ЇгБМгБІгБНгВЛй£ЯеУБгБЃгБУгБ®гБІгБЩгАВ

и°®з§ЇгБХгВМгБ¶гБДгВЛеКєжЮЬгВДеЃЙеЕ®жАІгБѓгАБеЫљгБМеѓ©жЯїгВТи°МгБДгАБй£ЯеУБгБФгБ®гБЂжґИи≤їиАЕеЇБгБМи®±еПѓгБЧгБ¶гБДгБЊгБЩгАВзЙєеЃЪдњЭеБ•зФ®й£ЯеУБпЉИгГИгВѓгГЫпЉЙгБЃи£љеУБгБЂгБѓгАБи®±еПѓгГЮгГЉгВѓгБ®и®±еПѓи°®з§ЇгБМи°®з§ЇгБХгВМгБ¶гБДгБЊгБЩгАВ

ж†Дй§Кж©ЯиГљй£ЯеУБ

зЙєеЃЪгБЃж†Дй§КжИРеИЖгБЃи£Ь絶гБЃгБЯгВБгБЂеИ©зФ®гБХгВМгВЛй£ЯеУБгБІгАБж†Дй§КжИРеИЖгБЃж©ЯиГљгВТи°®з§ЇгБЩгВЛгВВгБЃгВТгАМж†Дй§Кж©ЯиГљй£ЯеУБгАНгБ®гБДгБДгБЊгБЩгАВ

еѓЊи±°гБ®гБ™гВЛгБЃгБѓгАБжґИи≤їиАЕгБЂи≤©е£≤гБХгВМгВЛеЃєеЩ®еМЕи£ЕгБЂеЕ•гВМгВЙгВМгБЯдЄАиИђзФ®еК†еЈ•й£ЯеУБгБ®дЄАиИђзФ®зФЯйЃЃй£ЯеУБгБІгАБй£ЯеУБи°®з§ЇеЯЇжЇЦгБЂеЯЇгБ•гБДгБ¶и°®з§ЇгБХгВМгБЊгБЩгАВ

ж©ЯиГљжАІи°®з§Їй£ЯеУБ

гАМж©ЯиГљжАІи°®з§Їй£ЯеУБгАНгБ®гБѓгАБдЇЛж•≠иАЕгБЃи≤ђдїїгБЂгБКгБДгБ¶гАБзІСе≠¶зЪДж†єжЛ†гВТеЯЇгБЂеХЖеУБгГСгГГгВ±гГЉгВЄгБЂж©ЯиГљжАІгВТи°®з§ЇгБЩгВЛгВВгБЃгБ®гБЧгБ¶гАБжґИи≤їиАЕеЇБгБЂе±КгБСеЗЇгВЙгВМгБЯй£ЯеУБгБЃгБУгБ®гБІгБЩгАВ

дЇЛж•≠иАЕгБЛгВЙе±КгБСеЗЇгВЙгВМгБЯжГЕ冱гБѓгАБжґИи≤їиАЕеЇБгБЃгВ¶гВІгГЦгВµгВ§гГИгБІеЕђйЦЛгБХгВМгБЊгБЩгАВи£љеУБгБЂгБѓгАМе±КеЗЇзХ™еПЈгАНгБМи°®з§ЇгБХгВМгБ¶гБДгБЊгБЩгАВ

гБЯгБ†гБЧгАМж©ЯиГљжАІи°®з§Їй£ЯеУБгАНгБѓгАБеЫљгБМеЃЙеЕ®жАІгБ®ж©ЯиГљжАІгБЃеѓ©жЯїгВТи°МгБ£гБЯгВВгБЃгБІгБѓгБВгВКгБЊгБЫгВУгАВ

гАМзЙєеИ•зФ®йАФй£ЯеУБгАНгБ®гБѓ

зЧЕж∞ЧгБЃдЇЇгАБгБИгВУдЄЛеЫ∞йЫ£гБЃдЇЇгАБдє≥еЕРгАБе¶КзФ£е©¶гБ™гБ©гБЃеБ•еЇЈгБЃдњЭжМБгГїеЫЮеЊ©гБ™гБ©гБЂйБ©гБЩгВЛгБ®гБДгБЖзЙєеИ•гБЃзФ®йАФгБЂгБ§гБДгБ¶и°®з§ЇгБІгБНгВЛй£ЯеУБгБЃгБУгБ®гБІгБЩгАВ

гАМзЙєеИ•зФ®йАФй£ЯеУБгАНгБѓгАБгБЭгБЃи°®з§ЇгБЂгБ§гБДгБ¶жґИи≤їиАЕеЇБйХЈеЃШгБЃи®±еПѓгВТеПЧгБСгВЛењЕи¶БгБМгБВгВКгБЊгБЩгАВ

еЗЇеЕЄпЉЪзЙєеИ•зФ®йАФй£ЯеУБгБ®гБѓпЉИжґИи≤їиАЕеЇБгГЫгГЉгГ†гГЪгГЉгВЄпЉЙ

гАМзЙєеИ•зФ®йАФй£ЯеУБгАНгБѓгАБгАМзЧЕиАЕзФ®й£ЯеУБгАНгАМе¶КзФ£е©¶гАБжОИдє≥婶зФ®з≤Йдє≥гАНгАМдє≥еЕРзФ®и™њи£љдє≥гАНгАМгБИгВУдЄЛеЫ∞йЫ£иАЕзФ®й£ЯеУБгАНгБЂе§ІгБНгБПеИЖгБСгВЙгВМгБЊгБЩгАВеЙНињ∞гБЃгАМзЙєеЃЪдњЭеБ•зФ®й£ЯеУБгАНгВВгАБеЇГзЊ©гБІгБѓгАМзЙєеИ•зФ®йАФй£ЯеУБгАНгБЂгБѓгБДгВКгБЊгБЩгАВ

гБИгВУдЄЛеЫ∞йЫ£иАЕзФ®гБЃгАМгБ®гВНгБњи™њжХізФ®й£ЯеУБгАНгБѓгАБ2018еєі4жЬИгБЂињљеК†гБХгВМгБЊгБЧгБЯгАВ

зЧЕиАЕзФ®гБЃгАМз≥Це∞њзЧЕзФ®зµДеРИгБЫй£ЯеУБгАНгБ®гАМиЕОиЗУзЧЕзФ®зµДеРИгБЫй£ЯеУБгАНгБѓ2019еєі9жЬИгБЂињљеК†гБХгВМгБЊгБЧгБЯгАВ

еЃґжЧПгБЃдїЛи≠ЈгВТгБНгБ£гБЛгБСгБЂдїЛи≠Јз¶Пз•Йе£ЂгГїз§ЊдЉЪз¶Пз•ЙдЄїдЇЛдїїзФ®и≥Зж†ЉгВТеПЦеЊЧгАВзПЊеЬ®гБѓгГ©гВ§гВњгГЉгАВжЧ•гАЕгБЃжЪЃгВЙгБЧгБЂељєзЂЛгБ§иЇЂињСгБ™жГЕ冱гВТгБКдЉЭгБИгБЩгВЛгБєгБПгАБдїЛи≠ЈгГїеМїзЩВгГїзЊОеЃєгГїгВЂгГЂгГБгГ£гГЉгБ™гБ©еєЕеЇГгБДгВЄгГ£гГ≥гГЂгБЃи®ШдЇЛгВТеЯЈз≠ЖдЄ≠гАВ

FacebookгГЪгГЉгВЄгБІ

жЬАжЦ∞и®ШдЇЛйЕНдњ°пЉБпЉБ

гГђгВ™гГПгВЪгГђгВє21гВѓгВЩгГЂгГЉгГХгВЪгБЃдїЛи≠ЈгВµгГЉгГТгВЩгВє

гГђгВ™гГПгВЪгГђгВє21гВѓгВЩгГЂгГЉгГХгВЪгБЃдїЛи≠ЈгВµгГЉгГТгВЩгВє