С╗ІУГисЂ«СЙ┐тѕЕтИќсЃѕсЃЃсЃЌсЂИТѕ╗сѓІ

тцДС║║сЂ«С╗БсѓЈсѓісЂФт«ХС║ІсѓёсЂћт«ХТЌЈсЂ«сѓ▒сѓбсЂфсЂЕсѓњТІЁсЂєсђїсЃцсЃ│сѓ░сѓ▒сѓбсЃЕсЃ╝сђЇ

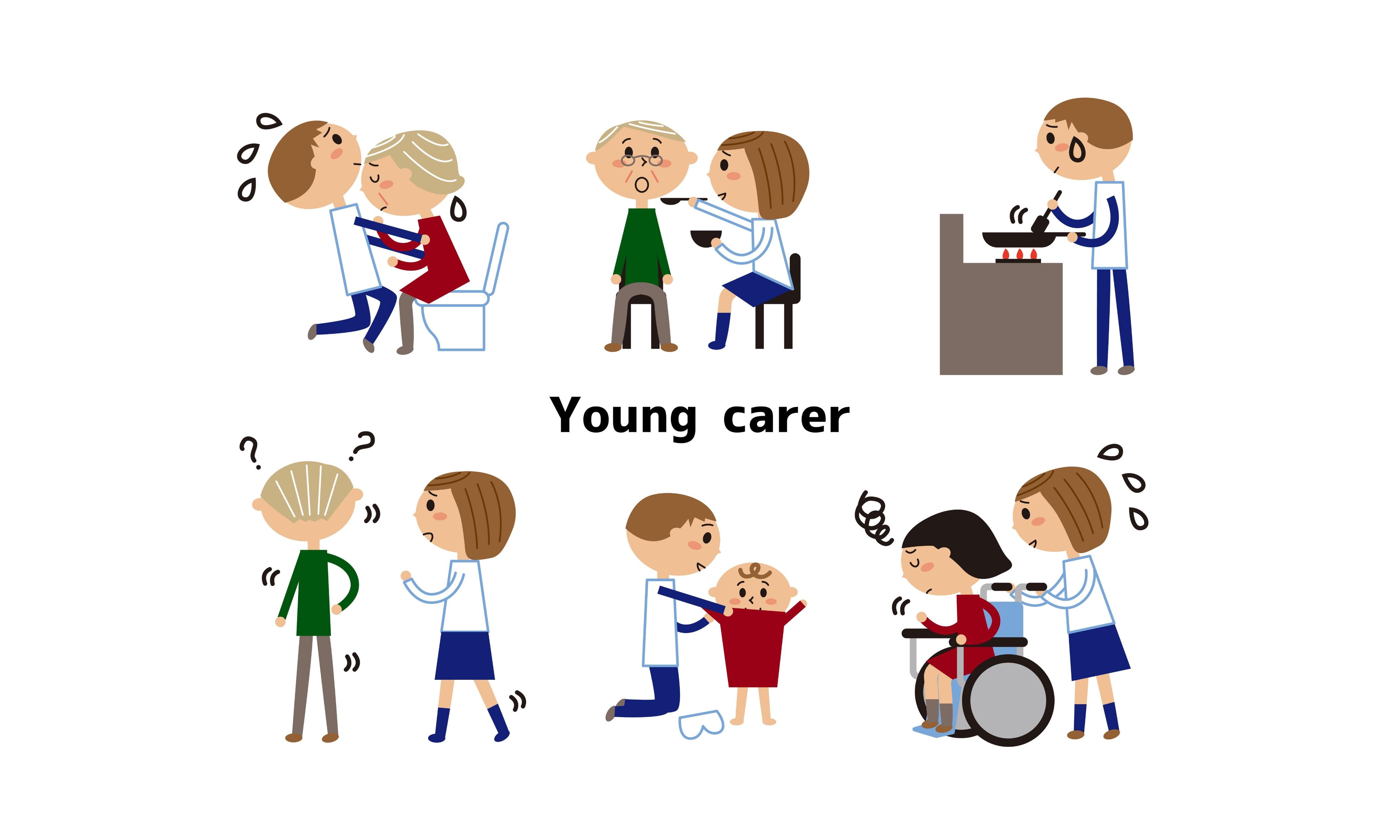

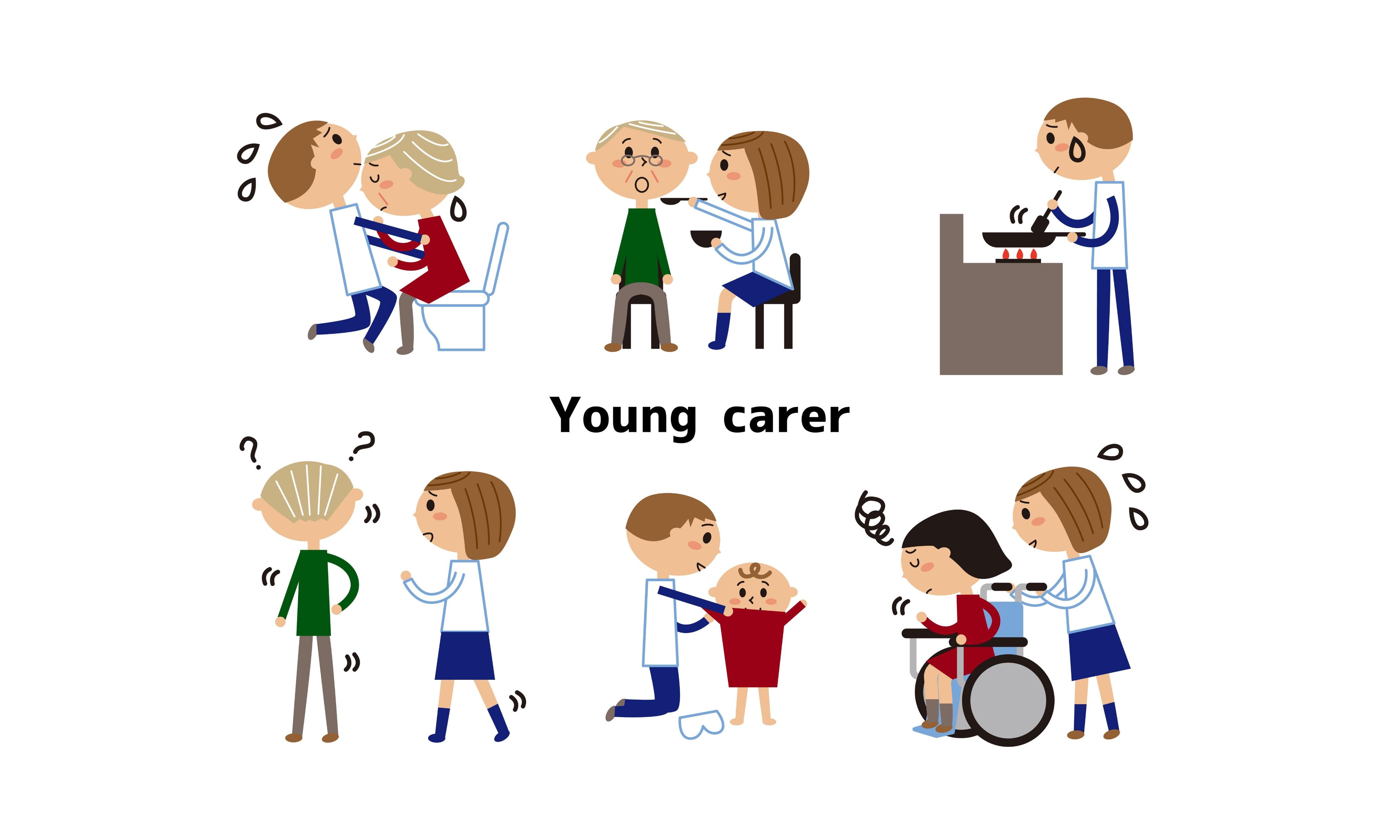

сђїсѓ▒сѓбсЃЕсЃ╝сђЇсЂесЂ»сђЂС╗ІУГисѓёуюІуЌЁсђЂуЎѓУѓ▓сђЂСИќУЕ▒сђЂТ░ЌсЂЦсЂІсЂёсЂфсЂЕсЂїт┐ЁУдЂсЂфт«ХТЌЈсђЂУ┐ЉУдфУђЁсђЂтЈІС║║сђЂуЪЦС║║уГЅсѓњуёАтёЪсЂДсѓ▒сѓбсЂЎсѓІТќ╣сЂ«сЂЊсЂесЂДсђЂсЂЮсЂ«сЂєсЂА18ТГ│ТюфТ║ђсЂ«Тќ╣сѓњсђїсЃцсЃ│сѓ░сѓ▒сѓбсЃЕсЃ╝сђЇсЂесЂёсЂёсЂЙсЂЎсђѓС╗ітЏъсЂ»сђЂТюђУ┐Љт░ЉсЂЌсЂџсЂцуЪЦсѓЅсѓїсѓІсѓѕсЂєсЂФсЂфсЂБсЂдсЂЇсЂЪсЃцсЃ│сѓ░сѓ▒сѓбсЃЕсЃ╝сЂФсЂцсЂёсЂдУДБУфгсЂЌсЂЙсЂЎсђѓ

сЃцсЃ│сѓ░сѓ▒сѓбсЃЕсЃ╝сЂесЂ»

сЃцсЃ│сѓ░сѓ▒сѓбсЃЕсЃ╝сЂесЂ»сђЂТюгТЮЦтцДС║║сЂїТІЁсЂєсЂеТЃ│т«џсЂЋсѓїсЂдсЂёсѓІсѓѕсЂєсЂфт«ХС║Ісѓёт«ХТЌЈсЂ«СИќУЕ▒сђЂС╗ІУГисђЂТёЪТЃЁжЮбсЂ«сѓхсЃЮсЃ╝сЃѕсЂфсЂЕсѓњТЌЦтИИуџёсЂФУАїсЂБсЂдсЂёсѓІ18ТГ│ТюфТ║ђсЂ«тГљсЂЕсѓѓсЂ«сЂЊсЂесЂДсЂЎсђѓ

сѓ▒сѓбсѓњт┐ЁУдЂсЂесЂЌсЂдсЂёсѓІсЂћт«ХТЌЈсЂ»сђЂСИ╗сЂФжџюсЂїсЂёсѓёуЌЁТ░ЌсЂ«сЂѓсѓІУдфсѓёуЦќуѕХТ»ЇсЂДсЂЎсЂїсђЂсЂЇсѓЄсЂєсЂасЂёсѓёС╗ќсЂ«УдфТЌЈсЂ«та┤тљѕсѓѓсЂѓсѓісЂЙсЂЎсђѓ

сЃцсЃ│сѓ░сѓ▒сѓбсЃЕсЃ╝сЂїУАїсЂБсЂдсЂёсѓІсѓ▒сѓбсЂ«тєЁт«╣сЂФсЂ»сђЂС╗ЦСИІсЂ«сѓѕсЂєсЂфсѓѓсЂ«сЂїсЂѓсѓісЂЙсЂЎсђѓ

-

сЃ╗У▓исЂёуЅЕсЃ╗ТќЎуљєсЃ╗ТјЃжЎцсЃ╗Т┤ЌТ┐»сЂфсЂЕсЂ«т«ХС║І

сЃ╗уЏ«сѓњжЏбсЂЏсЂфсЂёт«ХТЌЈсЂ«УдІт«ѕсѓісѓётБ░сЂІсЂЉсЂфсЂЕсЂ«Т░ЌсЂЦсЂІсЂё

сЃ╗жџюсЂїсЂёсѓёуЌЁТ░ЌсЂ«сЂѓсѓІт«ХТЌЈсЂ«У║ФсЂ«тЏъсѓісЂ«СИќУЕ▒

сЃ╗жџюсЂїсЂёсѓёуЌЁТ░ЌсЂ«сЂѓсѓІт«ХТЌЈсЂ«тЁЦТх┤сѓёсЃѕсѓцсЃгсЂ«С╗ІтіЕ

сЃ╗сЂїсѓЊсЃ╗жЏБуЌЁсЃ╗у▓ЙуЦъуќЙТѓБсЂфсЂЕТЁбТђДуџёсЂфуЌЁТ░ЌсЂ«т«ХТЌЈсЂ«уюІуЌЁ

сЃ╗т╣╝сЂёсЂЇсѓЄсЂєсЂасЂёсЂ«СИќУЕ▒

сЃ╗жџюсЂїсЂёсѓёуЌЁТ░ЌсЂ«сЂѓсѓІтЁёт╝ЪсЃ╗тДЅтд╣сЂ«СИќУЕ▒сѓёУдІт«ѕсѓі

сЃ╗т«ХУеѕсѓњТћ»сЂѕсѓІсЂЪсѓЂсЂФті┤тЃЇ

сЃ╗сѓбсЃФсѓ│сЃ╝сЃФсЃ╗УќгуЅЕсЃ╗сѓ«сЃБсЃ│сЃќсЃФтЋЈжАїсѓњТі▒сЂѕсѓІт«ХТЌЈсЂ«т»Йт┐ю

сЃ╗т«ХТЌЈсЂ«сЂЪсѓЂсЂ«жђџУе│сђђсђђсђђ

сЃцсЃ│сѓ░сѓ▒сѓбсЃЕсЃ╝сЂ»сђЂтГљсЂЕсѓѓсЂДсЂѓсѓісЂфсЂїсѓЅжЄЇсЂёУ▓гС╗╗сѓњУ▓асЂёсђЂсѓ▒сѓбсЂїт┐ЁУдЂсЂфсЂћт«ХТЌЈсѓњТћ»сЂѕсЂдсЂёсЂЙсЂЎсђѓ

сѓ▒сѓбсѓњжђџсЂЌсЂдсђїУЄфтѕєсЂїтй╣сЂФуФІсЂБсЂдсЂёсѓІсђЇсђїт«ХТЌЈсЂесЂ«ухљсЂ│сЂцсЂЇсЂїт╝исЂЙсЂБсЂЪсђЇсЂеТёЪсЂўсѓІсЂЊсЂесѓѓсЂѓсѓісЂЙсЂЎсЂїсђЂжЂјт║дсЂфУ▓аТІЁсЂФсѓѕсЂБсЂдт┐ЃУ║ФсЂ«тЂЦт║исѓёС║║жќЊжќбС┐ѓсђЂтГдТЦГсђЂжђ▓Уи»сЂфсЂЕсЂФтй▒жЪ┐сЂїтЄ║сѓІсЂЊсЂесЂїТЄИт┐хсЂЋсѓїсЂдсЂёсЂЙсЂЎсђѓ

сЂЌсЂІсЂЌсђЂтГљсЂЕсѓѓУЄфУ║ФсЂїсЃцсЃ│сѓ░сѓ▒сѓбсЃЕсЃ╝сЂДсЂѓсѓІсЂеУфЇУГўсЂЌсЂдсЂёсЂфсЂёсѓ▒сЃ╝сѓ╣сѓѓт░ЉсЂфсЂЈсЂѓсѓісЂЙсЂЏсѓЊсђѓсЂЙсЂЪсђЂт«Хт║ГтєЁсЂ«сЃЄсЃфсѓ▒сЃ╝сЃѕсЂфтЋЈжАїсЂДсЂѓсѓІсЂЊсЂесЂІсѓЅсђЂтЉетЏ▓сЂФуЪЦсѓЅсѓїсЂЪсЂЈсЂфсЂётГљсЂЕсѓѓсѓѓсЂёсЂЙсЂЎсђѓ

сЃцсЃ│сѓ░сѓ▒сѓбсЃЕсЃ╝сЂ«уЈЙуіХ

2020№╝ѕС╗цтњї2№╝Ѕт╣┤т║дсЂФтјџућЪті┤тЃЇуюЂсЂїУАїсЂБсЂЪУф┐ТЪ╗сЂДсЂ»сђЂСИГтГд2т╣┤ућЪсЂ«5.7№╝ЁсђЂтЁеТЌЦтѕХжФўТаА2т╣┤ућЪсЂ«4.1№╝ЁсђЂт«џТЎѓтѕХжФўТаА2т╣┤ућЪуЏИтйЊсЂ«8.5№╝ЁсђЂжђџС┐АтѕХжФўТаАућЪсЂ«11.0№╝ЁсЂїсђїУЄфтѕєсЂїСИќУЕ▒сѓњсЂЌсЂдсЂёсѓІт«ХТЌЈсЂїсЂёсѓІсђЇсЂетЏъуГћсЂЌсЂЙсЂЌсЂЪсђѓСИќУЕ▒сѓњсЂЌсЂдсЂёсѓІжа╗т║дсЂФсЂцсЂёсЂдсЂ»сђЂсђїсЂ╗сЂ╝Т»јТЌЦсђЇсЂїтЇіТЋ░У┐ЉсЂЈсѓњтЇасѓЂсЂдсЂёсЂЙсЂЎсђѓ

сЂЙсЂЪсђЂ2021№╝ѕС╗цтњї3№╝Ѕт╣┤т║дсЂФт░ЈтГд6т╣┤ућЪсѓњт»ЙУ▒АсЂФУАїсЂБсЂЪУф┐ТЪ╗сЂДсЂ»сђЂ6.5№╝ЁсЂїсђїт«ХТЌЈсЂ«СИќУЕ▒сѓњсЂЌсЂдсЂёсѓІсђЇсЂеуГћсЂѕсЂЙсЂЌсЂЪсђѓСИќУЕ▒сѓњсЂЌсЂдсЂёсѓІжа╗т║дсЂФсЂцсЂёсЂдсЂ»сђЂсђїсЂ╗сЂ╝Т»јТЌЦсђЇсЂї 52.9№╝ЁсЂеТюђсѓѓжФўсЂЈсЂфсЂБсЂдсЂёсЂЙсЂЎсђѓ

сЃцсЃ│сѓ░сѓ▒сѓбсЃЕсЃ╝сЂїТі▒сЂѕсѓІтЋЈжАї

сЃцсЃ│сѓ░сѓ▒сѓбсЃЕсЃ╝сЂ»сђЂсѓ▒сѓбсѓњТІЁсЂєсЂЊсЂесЂДсЂЊсЂ«сѓѕсЂєсЂфтй▒жЪ┐сЂїтЄ║сѓІтЈ»УЃйТђДсЂїсЂѓсѓісЂЙсЂЎсђѓ

| тЂЦт║исЂИсЂ«тй▒жЪ┐ |

|---|

|

сЃ╗уЮАуюасЂїтЁЁтѕєсЂФтЈќсѓїсЂфсЂё сЃ╗т┐ЃсѓёСйЊсЂ«уќ▓сѓїсЂїтЈќсѓїсЂфсЂё сЃ╗сѓ╣сЃѕсЃгсѓ╣сѓњТёЪсЂўсѓІ сЃ╗сѓ▒сѓбсЂФсЂцсЂёсЂдУЕ▒сЂЏсѓІС║║сЂїсЂёсЂфсЂЈсЂдтГцуІгсѓњТёЪсЂўсѓІ |

| тЈІС║║жќбС┐ѓсЂИсЂ«тй▒жЪ┐ |

|---|

|

сЃ╗тЈІС║║сЂежЂісЂХсЂЊсЂесЂїсЂДсЂЇсЂфсЂё сЃ╗тЈІС║║уГЅсЂесѓ│сЃЪсЃЦсЃІсѓ▒сЃ╝сѓисЃДсЃ│сѓњтЈќсѓїсѓІТЎѓжќЊсЂїт░ЉсЂфсЂё |

| тГдТЦГсЂИсЂ«тй▒жЪ┐ |

|---|

|

сЃ╗тІЅт╝исЂЎсѓІТЎѓжќЊсЂїтЇЂтѕєсЂФтЈќсѓїсЂфсЂё сЃ╗жЂЁтѕ╗сѓёТЌЕжђђсђЂТгатИГсЂїтбЌсЂѕсѓІ сЃ╗ТјѕТЦГСИГсЂФт»ЮсЂдсЂЌсЂЙсЂєсЂЊсЂесЂїтцџсЂё сЃ╗т«┐жАїсЂїсЂДсЂЇсЂдсЂёсЂфсЂёсЂЊсЂесЂїтцџсЂё сЃ╗ТїЂсЂАуЅЕсЂ«т┐ўсѓїуЅЕсЂїтцџсЂё сЃ╗ТЈљтЄ║уЅЕсѓњтЄ║сЂЎсЂ«сЂїжЂЁсѓїсѓІсЂЊсЂесЂїтцџсЂё |

| жђ▓Уи»сЂИсЂ«тй▒жЪ┐ |

|---|

|

сЃ╗УЄфтѕєсЂФсЂДсЂЇсѓІсЂеТђЮсЂєС╗ЋС║ІсЂ«у»ётЏ▓сѓњуІГсѓЂсЂдУђЃсЂѕсЂдсЂЌсЂЙсЂє сЃ╗УЄфтѕєсЂ«сѓёсЂБсЂдсЂЇсЂЪсЂЊсЂесѓњсѓбсЃћсЃ╝сЃФсЂДсЂЇсЂфсЂё |

сЃцсЃ│сѓ░сѓ▒сѓбсЃЕсЃ╝сЂФжќбсЂЎсѓІуЏИУФЄуфЊтЈБ

тЁљуФЦуЏИУФЄТЅђуЏИУФЄт░ѓућесЃђсѓцсЃцсЃФ

сЃ╗сЃЋсЃфсЃ╝сЃђсѓцсЃцсЃФсђђ№╝љ№╝Љ№╝њ№╝љ№╝Ї№╝Љ№╝ў№╝Ў№╝Ї№╝Ќ№╝ў№╝Њ№╝ѕсЂёсЂАсЂ»сѓёсЂЈсЃ╗сЂісЂфсѓёсЂ┐сѓњ№╝Ѕ

сЃ╗тЈЌС╗ўТЎѓжќЊ№╝џсђђ24ТЎѓжќЊ№╝ѕт╣┤СИГуёАС╝Љ№╝Ѕсђђ

сЃ╗тЈѓУђЃсѓхсѓцсЃѕ№╝џтЁљуФЦуЏИУФЄТЅђуЏИУФЄт░ѓућесЃђсѓцсЃцсЃФсЂ«уёАТќЎтїќсЂФсЂцсЂёсЂд

тЁљуФЦуЏИУФЄТЅђсЂ»сђЂжЃйжЂЊт║юуюїсѓёТїЄт«џжЃйтИѓуГЅсЂїУеГуй«сЂЎсѓІТЕЪжќбсЂДсЂЎсђѓтГљсЂЕсѓѓсЂ«удЈуЦЅсЂФжќбсЂЎсѓІсЂЋсЂЙсЂќсЂЙсЂфуЏИУФЄсѓњсђЂ24ТЎѓжќЊсЃ╗т╣┤СИГуёАС╝ЉсЃ╗жђџУЕ▒ТќЎуёАТќЎсЂДтЈЌсЂЉС╗ўсЂЉсЂдсЂёсЂЙсЂЎсђѓТљ║тИ»жЏ╗УЕ▒сЂІсѓЅсЂ«жЏ╗УЕ▒сѓѓсЂцсЂфсЂїсѓісЂЙсЂЎсђѓ

24ТЎѓжќЊтГљСЙЏSOSсЃђсѓцсЃцсЃФ№╝ѕТќЄжЃеуДЉтГдуюЂ№╝Ѕ

сЃ╗сЃЋсЃфсЃ╝сЃђсѓцсЃцсЃФсђђ№╝љ№╝Љ№╝њ№╝љ№╝Ї№╝љ№╝Ї№╝Ќ№╝ў№╝Њ№╝Љ№╝љ№╝ѕсЂфсѓёсЂ┐сЂёсЂісЂє№╝Ѕ

сЃ╗тЈЌС╗ўТЎѓжќЊ№╝џсђђ24ТЎѓжќЊ№╝ѕт╣┤СИГуёАС╝Љ№╝Ѕсђђ

сЃ╗тЈѓУђЃсѓхсѓцсЃѕ№╝џсђї24ТЎѓжќЊтГљСЙЏSOSсЃђсѓцсЃцсЃФсђЇсЂФсЂцсЂёсЂд

жЃйжЂЊт║юуюїсѓёТїЄт«џжЃйтИѓТЋЎУѓ▓тДћтЊАС╝џсЂфсЂЕсЂФсѓѕсЂБсЂджЂІтќХсЂЋсѓїсЂдсЂёсѓІтЁетЏйтЁ▒жђџсЂ«сЃђсѓцсЃцсЃФсЂДсЂЎсђѓ

тГљсЂЕсѓѓсѓёС┐ЮУГиУђЁсЂфсЂЕсЂІсѓЅсЂ«уЏИУФЄсѓњсђЂ24ТЎѓжќЊсЃ╗т╣┤СИГуёАС╝ЉсЃ╗жђџУЕ▒ТќЎуёАТќЎсЂДтЈЌсЂЉС╗ўсЂЉсЂдсЂёсЂЙсЂЎсђѓ

тГљсЂЕсѓѓсЂ«С║║ТеЕ110уЋф№╝ѕТ│ЋтІЎуюЂ№╝Ѕ

сЃ╗сЃЋсЃфсЃ╝сЃђсѓцсЃцсЃФ №╝љ№╝Љ№╝њ№╝љ№╝Ї№╝љ№╝љ№╝Ќ№╝Ї№╝Љ№╝Љ№╝љ

сЃ╗тЈЌС╗ўТЎѓжќЊ№╝џсђђт╣│ТЌЦ 8:30 №йъ 17:15сђђ №╝ѕтюЪсЃ╗ТЌЦсЃ╗уЦЮТЌЦсЃ╗т╣┤ТюФт╣┤тДІсЂ»С╝ЉсЂ┐№╝Ѕсђђ

сЃ╗IPжЏ╗УЕ▒сЂ«та┤тљѕсЂ»сЂЊсЂАсѓЅРєњсђђТ│ЋтІЎт▒ђжЏ╗УЕ▒уЋфтЈиСИђУдД№╝ѕжђџУЕ▒ТќЎТюЅТќЎ№╝Ѕ

сЃ╗тЈѓУђЃсѓхсѓцсЃѕ№╝џсђїтГљсЂЕсѓѓсЂ«С║║ТеЕ110уЋфсђЇ

тГљсЂЕсѓѓсЂ«С║║ТеЕтЋЈжАїсЂФжќбсЂЎсѓІт░ѓућеуЏИУФЄжЏ╗УЕ▒сЂДсЂЎсђѓжђџУЕ▒ТќЎуёАТќЎсЂ«жЏ╗УЕ▒уЏИУФЄсЂ«сЂ╗сЂІсђЂсѓцсЃ│сѓ┐сЃ╝сЃЇсЃЃсЃѕсЂДсѓѓуЏИУФЄсѓњтЈЌсЂЉС╗ўсЂЉсЂдсЂёсЂЙсЂЎсђѓ

ТЌЦТюгу▓ЙуЦъС┐ЮтЂЦудЈуЦЅтБФтЇћС╝џсђїтГљсЂЕсѓѓсЂет«ХТЌЈсЂ«уЏИУФЄуфЊтЈБсђЇ

сЃ╗уЏИУФЄт░ѓуће№╝ЦсЃАсЃ╝сЃФ№╝џсђђ kodomotokazoku@jamhsw.or.jp

сЃ╗тЈЌС╗ўТЎѓжќЊ№╝џсђђ24ТЎѓжќЊсђђ

сЃ╗тЈѓУђЃсѓхсѓцсЃѕ№╝џтГљсЂЕсѓѓсЂет«ХТЌЈсЂ«уЏИУФЄуфЊтЈБ№╝ѕ№╝ЦсЃАсЃ╝сЃФт»Йт┐ю№╝Ѕ

сЂЊсЂ«сЂ╗сЂІсЂФсѓѓсђЂжФўжйбсЂ«Тќ╣сЂ«С╗ІУГисЂФсЂцсЂёсЂдсЂ»тю░тЪЪтїЁТІгТћ»ТЈ┤сѓ╗сЃ│сѓ┐сЃ╝сђЂжџюсЂїсЂёсЂ«сЂѓсѓІТќ╣сЂ«С╗ІУГиуГЅсЂФсЂцсЂёсЂдсЂ»тЪ║т╣╣уЏИУФЄТћ»ТЈ┤сѓ╗сЃ│сѓ┐сЃ╝сЂфсЂЕсђЂсЂЋсЂЙсЂќсЂЙсЂфтѕєжЄјсЂ«уЏИУФЄуфЊтЈБсЂїсЂѓсѓісЂЙсЂЎсђѓсЂЙсЂЪсђЂсЃцсЃ│сѓ░сѓ▒сѓбсЃЕсЃ╝тйЊС║ІУђЁсЃ╗тЁЃтйЊС║ІУђЁтљїтБФсЂ«С║цТхЂС╝џсѓёт«ХТЌЈС╝џсѓѓсЂѓсѓісЂЙсЂЎсђѓтГљсЂЕсѓѓсЂЪсЂАсЂїУЄфсѓЅуЏИУФЄсЂДсЂЇсЂџтГцуФІсЂЌсЂдсЂЌсЂЙсЂєсѓ▒сЃ╝сѓ╣сЂїсЂѓсѓІсЂЪсѓЂсђЂтЉесѓісЂ«тцДС║║сЂїТЌЕсѓЂсЂФТ░ЌсЂЦсЂёсЂдт┐ЁУдЂсЂфТћ»ТЈ┤сЂФсЂцсЂфсЂњсЂдсЂёсЂЈсЂЊсЂесѓѓжЄЇУдЂсЂДсЂЎсђѓ

Рќ╝жќбжђБсЃфсЃ│сѓ»№╝џ

тјџућЪті┤тЃЇуюЂуЅ╣УеГсЃЏсЃ╝сЃасЃџсЃ╝сѓИсђїтГљсЂЕсѓѓсЂїтГљсЂЕсѓѓсЂДсЂёсѓЅсѓїсѓІУАЌсЂФсђѓ№йъсЂ┐сѓЊсЂфсЂДсЃцсЃ│сѓ░сѓ▒сѓбсЃЕсЃ╝сѓњТћ»сЂѕсѓІуцЙС╝џсѓњуЏ«ТїЄсЂЌсЂд№йъсђЇ

Рќ╝жќбжђБУеўС║І№╝џ

Уѓ▓тЁљсЂеС╗ІУГисЂїжЄЇсЂфсѓІсђїсЃђсЃќсЃФсѓ▒сѓбсђЇсЂесЂ»№╝ЪсЂЮсЂ«т«ЪТЁІсЂет»ЙуГќ

1С║║сЂДУцЄТЋ░С║║сЂ«С╗ІУГисѓњУ┐ФсѓЅсѓїсѓІсђїтцџжЄЇС╗ІУГисђЇсЂ«т«ЪТЁІсЂеУДБТ▒║сЂ«сЃњсЃ│сЃѕ

тбЌтіасЂЌсЂдсЂёсѓІсђїУђЂУђЂС╗ІУГисђЇсЂесЂ»№╝ЪуЪЦсЂБсЂдсЂісЂЇсЂЪсЂёсѓхсЃЮсЃ╝сЃѕСйЊтѕХ

тю░тЪЪтїЁТІгТћ»ТЈ┤сѓ╗сЃ│сѓ┐сЃ╝сЂБсЂдсЂЕсѓЊсЂфсЂесЂЊсѓЇ№╝Ъ сЂЮсЂ«ТЦГтІЎтєЁт«╣сЂетй╣тЅ▓сЂФсЂцсЂёсЂд

т«ХТЌЈсЂ«С╗ІУГисѓњсЂЇсЂБсЂІсЂЉсЂФС╗ІУГиудЈуЦЅтБФсЃ╗уцЙС╝џудЈуЦЅСИ╗С║ІС╗╗ућеУ│ЄТа╝сѓњтЈќтЙЌсђѓуЈЙтюесЂ»сЃЕсѓцсѓ┐сЃ╝сђѓТЌЦсђЁсЂ«Тџ«сѓЅсЂЌсЂФтй╣уФІсЂцУ║ФУ┐ЉсЂфТЃЁта▒сѓњсЂіС╝ЮсЂѕсЂЎсѓІсЂ╣сЂЈсђЂС╗ІУГисЃ╗тї╗уЎѓсЃ╗уЙјт«╣сЃ╗сѓФсЃФсЃЂсЃБсЃ╝сЂфсЂЕт╣Ёт║ЃсЂёсѓИсЃБсЃ│сЃФсЂ«УеўС║ІсѓњтЪиуГєСИГсђѓ

FacebookсЃџсЃ╝сѓИсЂД

ТюђТќ░УеўС║ІжЁЇС┐А№╝Ђ№╝Ђ

сЃгсѓфсЃЈсѓџсЃгсѓ╣21сѓ»сѓЎсЃФсЃ╝сЃЋсѓџсЂ«С╗ІУГисѓхсЃ╝сЃњсѓЎсѓ╣

сЃгсѓфсЃЈсѓџсЃгсѓ╣21сѓ»сѓЎсЃФсЃ╝сЃЋсѓџсЂ«С╗ІУГисѓхсЃ╝сЃњсѓЎсѓ╣