д»Ӣиӯ·гҒ®дҫҝеҲ©её–гғҲгғғгғ—гҒёжҲ»гӮӢ

иә«гҒ гҒ—гҒӘгҒҝгҒ§еҝғгҒ«гғҸгғӘгӮ’пјҒгҒ”й«ҳйҪўиҖ…гҒ®йЎ”гғ»й«Әгғ»иҖігғ»йј»гғ»зҲӘгҒ®гҒҠжүӢе…ҘгӮҢ

жҙ—йЎ”гӮ„й«ӯеүғгӮҠгҖҒзҲӘеҲҮгӮҠгҒӘгҒ©гҖҒиә«гҒ гҒ—гҒӘгҒҝгӮ’ж•ҙгҒҲгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’гҖҢж•ҙе®№гҖҚгҒЁгҒ„гҒ„гҒҫгҒҷгҖӮж•ҙе®№гҒҜжё…жҪ”гӮ’дҝқгҒӨгҒ гҒ‘гҒ§гҒӘгҒҸгҖҒж°—жҢҒгҒЎгӮ’еүҚеҗ‘гҒҚгҒ«гҒҷгӮӢеҠ№жһңгӮӮгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮд»ҠеӣһгҒҜгҖҒеңЁе®…д»Ӣиӯ·гҒ§гӮӮеҪ№з«ӢгҒӨйЎ”гғ»й«Әгғ»иҖігғ»йј»гғ»зҲӘгҒ®гҒҠжүӢе…ҘгӮҢгҒ®гғқгӮӨгғігғҲгӮ’гҒҠдјқгҒҲгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ

йЎ”гғ»й«ӘгҒ®гҒҠжүӢе…ҘгӮҢ

жҙ—йЎ”

жҙ—йЎ”ж–ҷгӮ„гӮҝгӮӘгғ«гҒӘгҒ©гҖҒеҝ…иҰҒгҒӘгӮӮгҒ®гҒҜжүӢе…ғгҒ«гҒқгӮҚгҒҲгҒҰгҒҠгҒҚгҒҫгҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ

жҙ—йқўжүҖгҒ§йЎ”гӮ’жҙ—гҒҶе ҙеҗҲгҒҜгҖҒз«ӢдҪҚгҒҢгҒЁгӮҢгӮӢж–№гҒ§гӮӮиә«дҪ“гӮ’жӣІгҒ’гӮӢгҒЁгҒҚгҒ«дёҚе®үе®ҡгҒ«гҒӘгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮгғҗгғ©гғігӮ№гӮ’еҙ©гҒ—гӮ„гҒҷгҒ„ж–№гҒҜгҖҒгҒ„гҒҷгҒ«еә§гҒЈгҒҰжҙ—йЎ”гҒ—гҒҫгҒ—гӮҮгҒҶгҖӮз«ӢгҒЈгҒҹгҒҫгҒҫиЎҢгҒҶе ҙеҗҲгҒҜгҖҒжҙ—йқўеҸ°гҒ§иә«дҪ“гӮ’гҒ—гҒЈгҒӢгӮҠгҒЁж”ҜгҒҲгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒ—гҒҫгҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ

ж°ҙйҒ“гҒ®иӣҮеҸЈгӮ’еҶҷзңҹгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘгғ¬гғҗгғјгғҸгғігғүгғ«ејҸгҒ«гҒ—гҒҹгӮҠгҖҒгҖҢж°ҙйҒ“ж “еӣһгҒ—пјҲиӣҮеҸЈгӮ’гҒІгҒӯгӮҠгӮ„гҒҷгҒҸгҒҷгӮӢиЈңеҠ©еҷЁе…·пјүгҖҚгӮ’еҸ–гӮҠгҒӨгҒ‘гҒҹгӮҠгҒҷгӮӢгҒЁгҖҒиІ жӢ…гҒҢе°‘гҒӘгҒҸгҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮгҒҫгҒҹгҖҒжҳҮйҷҚејҸгӮ„и»ҠгҒ„гҒҷеҜҫеҝңгҒ®жҙ—йқўеҸ°гҒӘгҒ©гӮӮгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ

еҜқгҒҹгҒҚгӮҠгҒ®ж–№гӮ„дҪ“иӘҝгҒҢгӮҲгҒҸгҒӘгҒ„ж–№гҒҜгҖҒи’ёгҒ—гӮҝгӮӘгғ«гҒ§йЎ”гӮ’гҒөгҒ„гҒҰгҒ„гҒҹгҒ гҒҚгҒҫгҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ

д»ӢеҠ©гӮ’гҒҷгӮӢе ҙеҗҲгҒҜгҖҒи’ёгҒ—гӮҝгӮӘгғ«гҒ§дёҠгҒӢгӮүдёӢпјҲйЎҚвҶ’зӣ®вҶ’йј»вҶ’й ¬вҶ’йЎҺпјүгҒ«еҗ‘гҒ‘гҒҰгҒөгҒҚгҒҫгҒҷгҖӮ

зӣ®гӮ’гҒөгҒҸгҒЁгҒҚгҒҜгҖҒзӣ®й ӯгҒӢгӮүзӣ®е°»гҒёгҒЁгӮ„гҒ•гҒ—гҒҸгҒөгҒҚгҒҫгҒ—гӮҮгҒҶгҖӮпјҲзӣ®е…ғгҒҜгҖҒдёҖеәҰгҒөгҒ„гҒҹгӮҝгӮӘгғ«йқўгҒ§дәҢеәҰгҒөгҒӢгҒӘгҒ„гӮҲгҒҶгҒ«гҒ—гҒҰгҒҸгҒ гҒ•гҒ„гҖӮпјүзӣ®гӮ„гҒ«гҒҢеӣәгҒҫгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢе ҙеҗҲгҒҜгҖҒи’ёгҒ—гӮҝгӮӘгғ«гӮ’еҪ“гҒҰгҖҒзӣ®гӮ„гҒ«гӮ’гӮ„гӮҸгӮүгҒӢгҒҸгҒ—гҒҰгҒӢгӮүгҒөгҒҚгҒЁгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ

и’ёгҒ—гӮҝгӮӘгғ«гҒ®гҒӨгҒҸгӮҠж–№

| йӣ»еӯҗгғ¬гғігӮёгӮ’дҪҝгҒҶе ҙеҗҲ |

|---|

| в‘ ж°ҙгҒ§гҒ¬гӮүгҒ—гҒҹгӮҝгӮӘгғ«гӮ’еӣәгҒҸгҒ—гҒјгӮҠгҖҒйӣ»еӯҗгғ¬гғігӮёгҒ§дҪҝз”ЁеҸҜиғҪгҒӘгғқгғӘиўӢгҒ«е…ҘгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮ в‘Ў йӣ»еӯҗгғ¬гғігӮёгҒ§3еҲҶгҒ»гҒ©еҠ зҶұгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ вҖ»гӮ„гҒ‘гҒ©гӮ’гҒ—гҒӘгҒ„гӮҲгҒҶеҚҒеҲҶгҒ«гҒ”жіЁж„ҸгҒҸгҒ гҒ•гҒ„гҖӮ |

йӣ»еӯҗгғ¬гғігӮёгӮ’дҪҝгӮҸгҒӘгҒ„е ҙеҗҲ |

| в‘ жҙ—йқўеҷЁгҒ«зҶұгҒ„гҒҠж№ҜпјҲзҙ„50пҪһ55в„ғпјүгӮ’е…ҘгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮ в‘Ў гӮҝгӮӘгғ«гҒ®дёЎз«ҜгӮ’жҢҒгҒЎгҖҒгҒҹгӮӢгҒҫгҒӣгҒҰдёӯеҝғйғЁгҒ гҒ‘гҒҠж№ҜгҒ«гҒӨгҒ‘гҒҫгҒҷгҖӮ в‘ў жүӢгҒҢгҒҠж№ҜгҒ«и§ҰгӮҢгҒӘгҒ„гӮҲгҒҶгҒ«гҖҒгҒқгҒ®гҒҫгҒҫгӮҝгӮӘгғ«гӮ’гҒ—гҒјгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ вҖ»гӮҙгғ жүӢиўӢгӮ’дҪҝз”ЁгҒ—гҒҰгӮӮгӮҲгҒ„гҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ |

в–јй–ўйҖЈиЁҳдәӢ

гҒ”й«ҳйҪўиҖ…гҒ®еҝғиә«гӮ’зҲҪеҝ«гҒ«гҒҷгӮӢжё…жӢӯпјҲгҒӣгҒ„гҒ—гҒҚпјүгҒ®гғқгӮӨгғігғҲ

й«ӘеүғгӮҠ

й«ӯгӮ’еүғгӮӢе ҙеҗҲгҒҜгҖҒе®үе…ЁжҖ§гҒ®й«ҳгҒ„йӣ»еӢ•гӮ«гғҹгӮҪгғӘгӮ’дҪҝгҒҶгҒЁгӮҲгҒ„гҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҖӮи’ёгҒ—гӮҝгӮӘгғ«гӮ’йЎ”гҒ«еҪ“гҒҰгҒҰгҒӢгӮүгҖҒй«ӯгӮ’еүғгӮҠгҖҒеҶҚгҒіи’ёгҒ—гӮҝгӮӘгғ«гҒ§гҒөгҒ„гҒҰгғӯгғјгӮ·гғ§гғізӯүгӮ’гҒӨгҒ‘гҖҒдҝқж№ҝгӮ’гҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ

гҒ§гҒҚгӮӢйғЁеҲҶгҒҜгҒ”жң¬дәәгҒ«гҒқеүғгҒЈгҒҰгҒ„гҒҹгҒ гҒҚгҖҒгҒ§гҒҚгҒӘгҒ„йғЁеҲҶгӮ„еүғгӮҠж®ӢгҒ—йғЁеҲҶгҒҜд»ӢеҠ©иҖ…гҒҢжүӢдјқгҒ„гҒҫгҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ

вҖ»д»Ӣиӯ·иҒ·е“ЎпјҲгғҳгғ«гғ‘гғјгӮ’еҗ«гӮҖпјүгҒ®е ҙеҗҲгҒҜгҖҒгӮ«гғҹгӮҪгғӘгҒ§гҒ®гҒІгҒ’гҒқгӮҠгҒҜгҒ§гҒҚгҒҫгҒӣгӮ“пјҲйӣ»ж°—гӮ«гғҹгӮҪгғӘгҒҜдҪҝз”ЁгҒ§гҒҚгҒҫгҒҷпјүгҖӮ

гғ–гғ©гғғгӮ·гғігӮ°

иӮ©гҒ«гӮҝгӮӘгғ«гҒӘгҒ©гӮ’гҒӢгҒ‘гҖҒйҸЎгӮ’иҰӢгҒӘгҒҢгӮүгҖҒгӮ„гҒ•гҒ—гҒҸй«ӘгӮ’гҒЁгҒӢгҒ—гҒҫгҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ

и»ҪгҒҸгҒҰжҹ„гҒ®еӨӘгҒ„гғҳгӮўгғ–гғ©гӮ·гӮ’йҒёгҒ¶гҒЁгҖҒиІ жӢ…гҒҢе°‘гҒӘгҒҸгҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮи…•гҒҢдёҠгҒҢгӮҠгҒ«гҒҸгҒ„ж–№гӮ„й–ўзҜҖгҒ«з—ӣгҒҝгҒҢгҒӮгӮӢж–№гҒҜгҖҒжҢҒгҒЎжүӢгҒҢй•·гҒҸгҖҒи§’еәҰгҒ®гҒӨгҒ„гҒҹгӮӮгҒ®гӮ’йҒёгҒ¶гҒЁгӮҲгҒ„гҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ

й«ӘгҒҢгӮӮгҒӨгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢе ҙеҗҲгҒҜгҖҒз„ЎзҗҶгҒ«еј•гҒЈгҒұгӮүгҒҡгҖҒжҜӣе…ҲгҒӢгӮүгӮҶгҒЈгҒҸгӮҠгҒЁгҒӢгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮгҒҫгҒҹгҖҒгғ–гғ©гғғгӮ·гғігӮ°гҒ®еүҚгҒ«и’ёгҒ—гӮҝгӮӘгғ«гҒ§й ӯгӮ’еҢ…гӮҖгҒЁгҖҒгҒЁгҒӢгҒ—гӮ„гҒҷгҒҸгҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ

в–јй–ўйҖЈиЁҳдәӢ

еҜқгҒҹгҒҫгҒҫгҒ§гӮӮгӮ·гғЈгғігғ—гғјгҒ§гҒҷгҒЈгҒҚгӮҠпјҒгҒ”й«ҳйҪўиҖ…гҒ®жҙ—й«Әд»ӢеҠ©гҒ®гғқгӮӨгғігғҲ

гҒҠеҢ–зІ§пјҲгғЎгӮӨгӮҜгӮўгғғгғ—пјү

жҙ—йЎ”гҒ®гҒӮгҒЁгҒ«еҢ–зІ§ж°ҙгӮ„д№іж¶ІгҒ§гҒҠиӮҢгӮ’ж•ҙгҒҲгҒҫгҒҷгҖӮгҒЁгҒҚгҒ«гҒҜгҖҒгҒҠеҢ–зІ§пјҲгғЎгӮӨгӮҜпјүгӮ’жҘҪгҒ—гӮҖгҒ“гҒЁгӮӮгҒҠгҒҷгҒҷгӮҒгҒ§гҒҷгҖӮ

гҒҠеҢ–зІ§пјҲгғЎгӮӨгӮҜпјүгҒ«гҒҜгҖҒиҮӘдҝЎгӮ„зӨҫдәӨжҖ§гӮ’й«ҳгӮҒгҒҹгӮҠгҖҒиӘҚзҹҘз—ҮгӮ’йҳІгҒ„гҒ гӮҠгҒҷгӮӢеҠ№жһңгҒҢжңҹеҫ…гҒ§гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮгӮ№гӮӯгғігӮұгӮўгӮ„гҒҠеҢ–зІ§пјҲгғЎгӮӨгӮҜпјүгҒҜгҖҒгҒ§гҒҚгӮӢгҒ гҒ‘гҒ”жң¬дәәгҒ«гҖҒйҸЎгӮ’иҰӢгҒӘгҒҢгӮүгӮ„гҒЈгҒҰгҒ„гҒҹгҒ гҒҚгҒҫгҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ

в–јй–ўйҖЈиЁҳдәӢ

еҢ–зІ§гҒ®еҠӣгҒ§д»Ӣиӯ·дәҲйҳІгӮ’зӣ®жҢҮгҒҷеҢ–зІ§зҷӮжі•пјҲгғЎгӮӨгӮҜгӮ»гғ©гғ”гғјпјүгҒЁгҒҜпјҹ

д»Ӣиӯ·зҸҫе ҙгҒ§жҙ»з”ЁгҒ§гҒҚгӮӢпјҒгӮұгӮўгҒ®иіӘгҒ®еҗ‘дёҠгҒ«гҒӨгҒӘгҒҢгӮӢгӮ»гғ©гғ”гғјзі»иіҮж ј

иҖігғ»йј»гҒ®гҒҠжүӢе…ҘгӮҢ

иҖігҒ®гҒҠжүӢе…ҘгӮҢ

гҒ”й«ҳйҪўгҒ®ж–№гҒҜгҖҒиҖігҒӮгҒӢгҒҢгҒҹгҒҫгҒЈгҒҰиҖігҒҢиҒһгҒ“гҒҲгҒ«гҒҸгҒҸгҒӘгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒӮгӮӢгҒҹгӮҒгҖҒгҒ“гҒҫгӮҒгҒ«гғҒгӮ§гғғгӮҜгҒ—гҒҫгҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ

д№ҫгҒ„гҒҹиҖігҒӮгҒӢгҒҜиҖігҒӢгҒҚгӮ’гҖҒж№ҝгҒЈгҒҹиҖігҒӮгҒӢгҒҜз¶ҝжЈ’гӮ’дҪҝз”ЁгҒ—гҒҰгҒЁгӮҠгҒ®гҒһгҒҚгҒҫгҒҷгҖӮгҒҠйўЁе‘ӮдёҠгҒҢгӮҠгҒ«гҒҠжүӢе…ҘгӮҢгҒҷгӮӢгҒЁгҖҒиҖігҒӮгҒӢгҒҢгҒЁгӮҢгӮ„гҒҷгҒҸгҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮд»ӢеҠ©гӮ’гҒҷгӮӢе ҙеҗҲгҒҜгҖҒдёҚе®үгҒ«гҒӘгӮүгҒӘгҒ„гӮҲгҒҶеҝ…гҒҡеЈ°гӮ’гҒӢгҒ‘гҒӘгҒҢгӮүгҖҒз„ЎзҗҶгӮ’гҒӣгҒҡйқҷгҒӢгҒ«гҒЁгӮҠгҒҫгҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ

вҖ»д»Ӣиӯ·иҒ·е“ЎпјҲгғҳгғ«гғ‘гғјгӮ’еҗ«гӮҖпјүгҒҜгҖҒиҖіеһўж “еЎһгҒ®е ҙеҗҲгҒҜиҖігҒ®гҒҠжүӢе…ҘгӮҢгӮ’гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҜгҒ§гҒҚгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ

йј»гҒ®гҒҠжүӢе…ҘгӮҢ

и’ёгҒ—гӮҝгӮӘгғ«гҒ§йј»гҒ®е‘ЁеӣІгӮ’жё©гӮҒгҖҒйј»жұҒгҒҢеҮәгӮӢе ҙеҗҲгҒҜйј»гӮ’гҒӢгӮ“гҒ§гҒ„гҒҹгҒ гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮ

йј»жұҒгҒ®гҒӢгҒҹгҒҫгӮҠгҒҜгҖҒгҒҠж№ҜгӮ„гӮӘгғӘгғјгғ–гӮӘгӮӨгғ«гҒӘгҒ©гҒ§ж№ҝгӮүгҒӣгҒҹз¶ҝжЈ’гӮ’и»ҪгҒҸеӣһгҒ—гҒӘгҒҢгӮүгҖҒйқҷгҒӢгҒ«гҒЁгӮҠгҒ®гҒһгҒҚгҒҫгҒ—гӮҮгҒҶгҖӮйј»жҜӣгҒҜгҖҒе°Ӯз”ЁгҒ®гғҸгӮөгғҹгӮ’дҪҝгҒЈгҒҰгӮ«гғғгғҲгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ

зҲӘгҒ®гҒҠжүӢе…ҘгӮҢ

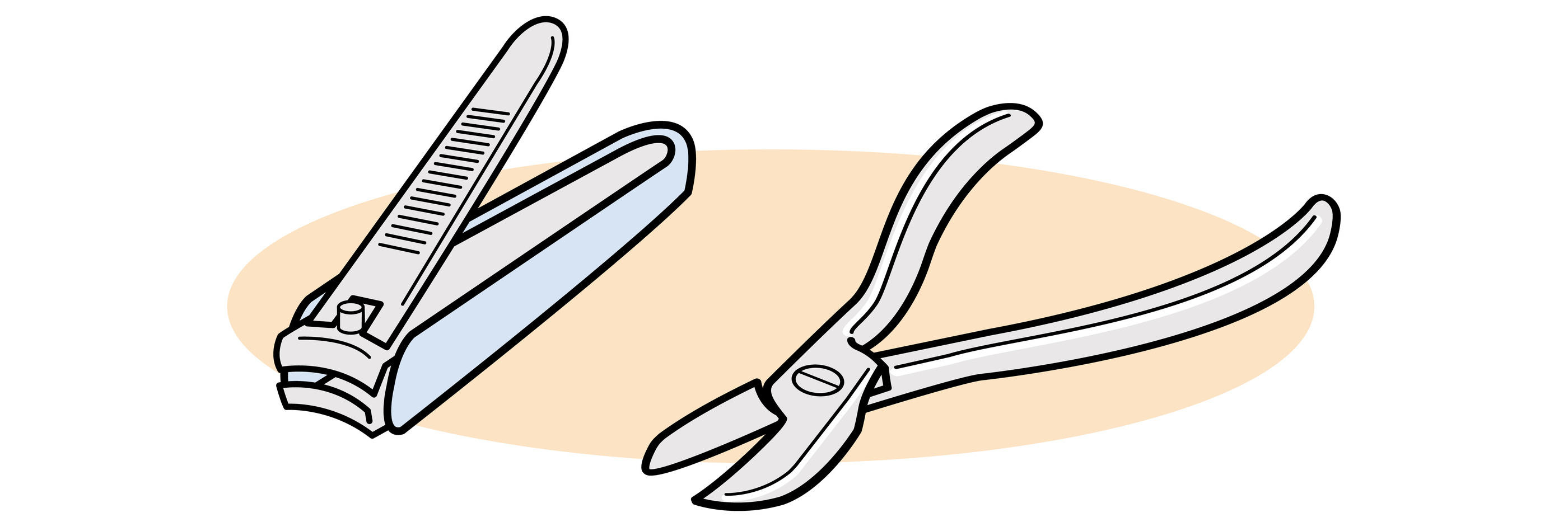

зҲӘеҲҮгӮҠ

й«ҳйҪўгҒ«гҒӘгӮӢгҒЁгҖҒзҲӘгҒҜзЎ¬гҒҸгҒӘгӮҠеүІгӮҢгӮ„гҒҷгҒҸгҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ

зҲӘеҲҮгӮҠгҒҜгҖҒгҒ§гҒҚгӮӢгҒ гҒ‘зҲӘгҒҢгӮ„гӮҸгӮүгҒӢгҒҸгҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢе…ҘжөҙеҫҢгҖҒгҒҫгҒҹгҒҜжүӢжөҙпјҲгҒ—гӮ…гӮҲгҒҸпјүгӮ„и¶іжөҙпјҲгҒқгҒҸгӮҲгҒҸпјүгҒ®еҫҢгҒ«иЎҢгҒ„гҒҫгҒ—гӮҮгҒҶгҖӮе…ҘжөҙгҒӘгҒ©гҒҢйӣЈгҒ—гҒ„гҒЁгҒҚгҒҜгҖҒи’ёгҒ—гӮҝгӮӘгғ«гҒ§жё©гӮҒгҖҒгӮҜгғӘгғјгғ гҒӘгҒ©гҒ§дҝқж№ҝгҒ—гҒҰгҒӢгӮүиЎҢгҒҶгҒЁеҲҮгӮҠгӮ„гҒҷгҒҸгҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ

д»ӢеҠ©гӮ’гҒҷгӮӢе ҙеҗҲгҒҜгҖҒз—ӣгҒҸгҒӘгҒ„гҒӢзўәиӘҚгҒ—гҒӘгҒҢгӮүгҖҒж·ұзҲӘгҒ«гҒӘгӮүгҒӘгҒ„гӮҲгҒҶгҒ«жіЁж„ҸгҒ—гҒҫгҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ

зҲӘеҲҮгӮҠгҒ®гғқгӮӨгғігғҲгҒҜгҖҒе°‘гҒ—гҒҡгҒӨе°‘гҒ—гҒҡгҒӨеҲҮгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§гҒҷгҖӮи¶ігҒ®зҲӘгҒҜе·»гҒҚзҲӘгӮ’йҳІгҒҗгҒҹгӮҒгҒ«гҖҒзҲӘгҒ®дёЎи§’гӮ’зңҹгҒЈгҒҷгҒҗгҒ«еҲҮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ

еј•гҒЈгҒӢгҒӢгӮӢгҒЁгҒ“гӮҚгҒҢгҒӮгҒЈгҒҹгӮүгҖҒзҲӘгғӨгӮ№гғӘгӮ’гҒӢгҒ‘гҒҰж•ҙгҒҲгҒҰгҒҸгҒ гҒ•гҒ„гҖӮ

еҲҶеҺҡгҒ„зҲӘгӮ„е·»гҒҚзҲӘгҒ®е ҙеҗҲгҒҜгҖҒе°Ӯз”ЁгҒ®зҲӘеҲҮгӮҠзӯүгӮӮгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҒҢгҖҒеҲҮгӮӢгҒ®гҒҢйӣЈгҒ—гҒ„гҒЁгҒҚгҒҜзҡ®иҶҡ科гҒӘгҒ©гҒ«зӣёи«ҮгҒ—гҒҰгҒҝгҒҫгҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ

вҖ»д»Ӣиӯ·иҒ·е“ЎпјҲгғҳгғ«гғ‘гғјгӮ’еҗ«гӮҖпјүгҒҜгҖҒзҲӘгҒқгҒ®гӮӮгҒ®гҒ«з•°еёёгҒҢгҒӘгҒҸгҖҒзҲӘгҒ®е‘ЁеӣІгҒ®зҡ®иҶҡгҒ«гӮӮеҢ–иҶҝгӮ„зӮҺз—ҮгҒҢгҒӘгҒҸгҖҒгҒӢгҒӨгҖҒзі–е°ҝз—…зӯүгҒ®з–ҫжӮЈгҒ«дјҙгҒҶе°Ӯй–Җзҡ„гҒӘз®ЎзҗҶгҒҢеҝ…иҰҒгҒ§гҒӘгҒ„е ҙеҗҲгҒ«гҖҒзҲӘеҲҮгӮҠгғ»гғӨгӮ№гғӘгҒҢгҒ‘гӮ’иЎҢгҒҶгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮ

жңҖиҝ‘гҒҜгҖҒгғҚгӮӨгғ«гӮ«гғ©гғјгӮ’з©ҚжҘөзҡ„гҒ«жҘҪгҒ—гӮҖгӮ·гғӢгӮўдё–д»ЈгҒ®ж–№гӮӮеў—гҒҲгҒҰгҒҚгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгҒ”й«ҳйҪўиҖ…гҒӘгҒ©гӮ’еҜҫиұЎгҒЁгҒ—гҒҹгҖҢзҰҸзҘүгғҚгӮӨгғ«гҖҚгҒЁгҒ„гҒҶгғҚгӮӨгғ«гӮөгғјгғ“гӮ№гӮӮгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ

зҲӘгӮ„зҡ®иҶҡгҒ«иІ жӢ…гҒҢгҒӢгҒӢгӮүгҒӘгҒ„гӮҲгҒҶжіЁж„ҸгҒҢеҝ…иҰҒгҒ§гҒҷгҒҢгҖҒгғҚгӮӨгғ«гӮ«гғ©гғјгҒ«гӮӮгғЎгӮӨгӮҜгҒЁеҗҢгҒҳгҒҸеҝғиә«гӮ’е…ғж°—гҒ«гҒҷгӮӢеҠ№жһңгҒҢжңӣгӮҒгҒҫгҒҷгҖӮ

в–јй–ўйҖЈиЁҳдәӢ

иЎҖиЎҢгӮ’иүҜгҒҸгҒ—гҒҰгғӘгғ©гғғгӮҜгӮ№еҠ№жһңгӮӮпјҒи¶іжөҙпјҲгҒқгҒҸгӮҲгҒҸпјүгҒ®еҠ№жһңгҒЁжүӢй Ҷ

иҮӘеҠ©е…·гҒӘгҒ©гӮ’жҙ»з”ЁгҒ—гҒӘгҒҢгӮүгҖҒгҒ§гҒҚгӮӢйғЁеҲҶгҒҜгҒ”жң¬дәәгҒ«гӮ„гҒЈгҒҰгҒ„гҒҹгҒ гҒҸгҒ“гҒЁгҒҢиҮӘдҝЎгӮ„гғӘгғҸгғ“гғӘгҒ«гҒӨгҒӘгҒҢгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮд»ӢеҠ©гӮ’гҒҷгӮӢж–№гҒҜгҖҒгҒ§гҒҚгҒӘгҒ„йғЁеҲҶгӮ’гҒ•гӮҠгҒ’гҒӘгҒҸгҒҠжүӢдјқгҒ„гҒ—гҒҫгҒ—гӮҮгҒҶгҖӮгҒҫгҒҹгҖҒгҖҢгҒҚгӮҢгҒ„гҒ«гҒӘгҒЈгҒҹгҒӯгҖҚгҖҢгҒҷгҒЈгҒҚгӮҠгҒ—гҒҹгҒӯгҖҚгҒЁеүҚеҗ‘гҒҚгҒӘиЁҖи‘үгӮ’гҒӢгҒ‘гҖҒж•ҙе®№пјҲиә«гҒ гҒ—гҒӘгҒҝпјүгӮ’зҝ’ж…ЈгҒҘгҒ‘гҒҰгҒ„гҒҚгҒҫгҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ

家ж—ҸгҒ®д»Ӣиӯ·гӮ’гҒҚгҒЈгҒӢгҒ‘гҒ«д»Ӣиӯ·зҰҸзҘүеЈ«гғ»зӨҫдјҡзҰҸзҘүдё»дәӢд»»з”ЁиіҮж јгӮ’еҸ–еҫ—гҖӮзҸҫеңЁгҒҜгғ©гӮӨгӮҝгғјгҖӮж—ҘгҖ…гҒ®жҡ®гӮүгҒ—гҒ«еҪ№з«ӢгҒӨиә«иҝ‘гҒӘжғ…е ұгӮ’гҒҠдјқгҒҲгҒҷгӮӢгҒ№гҒҸгҖҒд»Ӣиӯ·гғ»еҢ»зҷӮгғ»зҫҺе®№гғ»гӮ«гғ«гғҒгғЈгғјгҒӘгҒ©е№…еәғгҒ„гӮёгғЈгғігғ«гҒ®иЁҳдәӢгӮ’еҹ·зӯҶдёӯгҖӮ

FacebookгғҡгғјгӮёгҒ§

жңҖж–°иЁҳдәӢй…ҚдҝЎпјҒпјҒ

гғ¬гӮӘгғҸгӮҡгғ¬гӮ№21гӮҜгӮҷгғ«гғјгғ•гӮҡгҒ®д»Ӣиӯ·гӮөгғјгғ’гӮҷгӮ№

гғ¬гӮӘгғҸгӮҡгғ¬гӮ№21гӮҜгӮҷгғ«гғјгғ•гӮҡгҒ®д»Ӣиӯ·гӮөгғјгғ’гӮҷгӮ№