足浴とは、足のみをお湯につけて温めながら洗うことです。足浴には、入浴(全身浴)と同じように血行促進やリラクゼーションなどの効果があります。今回は、介護保険のケアプラン(介護サービスなどの提供についての計画)に組み込まれることもある足浴について詳しく解説します。

足浴(そくよく)とは

足浴とは、部分浴(身体の一部分のみをお湯につけて洗う入浴法)のひとつです。一般的な「足湯」に似ていますが、足浴は足を温めるだけではなく、爪先から膝あたりまでを丁寧に洗います。

足浴は、全身浴や半身浴に比べると温熱作用と静水圧作用(水圧による影響)が小さく、身体への負担が少ないことが利点です。また、着衣のままや寝たままでも行えるため、ご高齢者や介助するご家族の負担も軽くなります。可能であれば、シャワー浴や手浴(しゅよく)などと組み合わせても良いでしょう。

足浴の目的と効果

全身の血行促進

足先の血行を良くすることで、全身が温まります。同時にマッサージなどを行うとさらに効果的です。また、全身の血行を促進することは、褥瘡(床ずれ)や拘縮(こうしゅく)の予防効果も期待できます。

皮膚状態の観察・改善

普段はなかなか目が届かない足の状態を観察し、皮膚の異常などを早期発見することも目的のひとつです。また、足浴を行うと足の爪が柔らかくなるため、爪が切りやすくなります。さらに、汚れやすい足をきれいに洗い清潔に保つことで、感染症などを予防します。

リラクゼーション効果

心臓から遠いために冷えやすい足先は、お湯で温めるととても心地良いものです。また、足の汚れを洗い落とすことで爽快感が得られます。心身のリラクゼーション効果もある足浴は、疲労解消や安眠などにも有効です。体調に合わせて、アロマオイル(精油)や入浴剤などを使用するのも良いでしょう。

基本的な足浴の手順

※治療中の方は病状によって足浴やマッサージが禁忌の場合があります。必ず主治医に相談したうえで行ってください。

足浴前の準備

・ご高齢者に足浴を行うことを伝えて同意を得ます。

・ご高齢者の体調や足の状態を確認します。

・排泄(トイレ)は事前に済ませていただきます。

・室温は25℃くらいに調節し、膝下などの露出部分はバスタオル等で保温します。

・足元に防水シーツを敷いてから洗面器を置きます。

足浴の注意点

・体調が変わりやすい食事前後の足浴は控えます。

・介助者は手でお湯の温度を確認し、湯温はご高齢者のお好みに合わせます。

・洗うときは、足の先端から中枢(心臓)に向けて洗っていきます。

・汚れやすい部位(足裏・指の付け根・指の間)は、タオルを手に巻きつけて丁寧に洗います。

・爪が伸びている場合は、爪が柔らかいうちに爪切りを行います。

・足浴後もご高齢者の体調に変化がないか観察をします。

用意するもの

・足浴器(または大きめの洗面器・バケツ)

・汚水用のバケツ

・40℃ 前後のお湯(洗面器用と足し湯用)

・タオル・バスタオル

・防水シーツ(またはビニールシート)

・泡ソープ

ベッドに座ったままで行う場合(端座位)

①ご高齢者の足底が床につくようにベッドの高さを調整し、安楽な姿勢を保ちます。

②ゆっくりと片足ずつお湯に入れて、足を温めます。

③泡ソープを使い、足首から膝の方へ向けて洗います。

④爪先から足首までを泡ソープで洗います。足裏は丸めたタオルで力強くこすり洗いをします。

⑤水を換えてしっかりとすすぎ、乾いたタオルで念入りに水気を拭き取ります。

⑥皮膚が乾燥している場合はクリームなどで保湿しましょう。

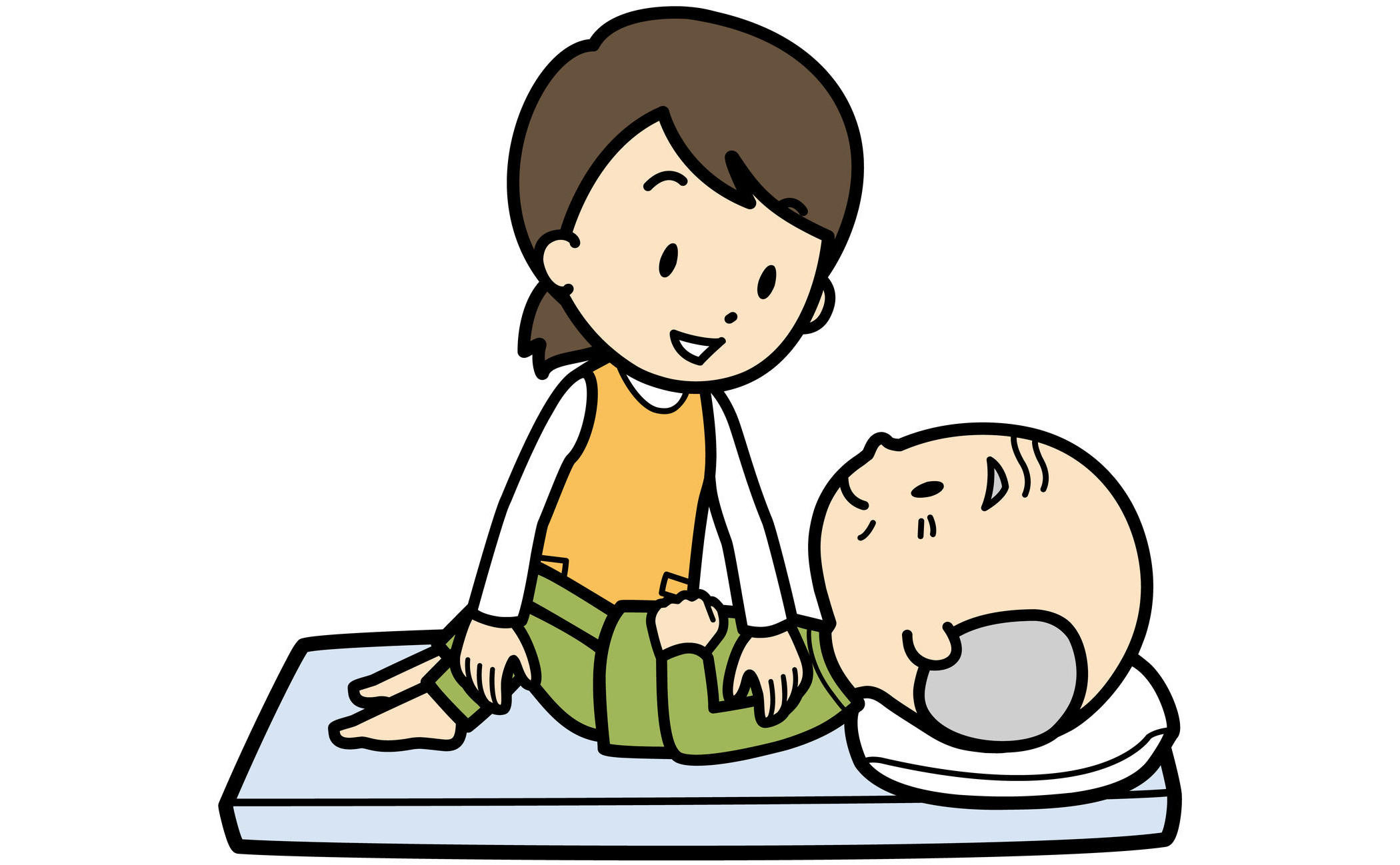

寝たままで行う場合(仰臥位)

①ベッドは平らにして身体を上方にずらし、足元に広めのスペースをつくります。

②ご高齢者に膝を立てていただき、膝下に枕やバスタオルを入れて安楽な姿勢を保ちます。

◎洗い方は「端座位の場合」と同様です。

足に水虫(足白癬・爪白癬)がある場合は、片方を洗ったらお湯を換えます。感染予防のために、タオルや石けん、爪切り等の使い回しも避けるようにしましょう。ご家族も介助後に石けんでしっかりと手を洗うことが重要です。また、指の間の水分の拭き残しは、水虫の悪化や感染症の原因になることがあります。足を十分に乾かしてから靴下をはいていただきましょう。

家族の介護をきっかけに介護福祉士・社会福祉主事任用資格を取得。現在はライター。日々の暮らしに役立つ身近な情報をお伝えするべく、介護・医療・美容・カルチャーなど幅広いジャンルの記事を執筆中。

Facebookページで

最新記事配信!!

レオパレス21グループの介護サービス

レオパレス21グループの介護サービス