д»Ӣиӯ·гҒ®дҫҝеҲ©её–гғҲгғғгғ—гҒёжҲ»гӮӢ

д»Ӣиӯ·гҒҷгӮӢж–№гҒҢй«ҳйҪўиҖ…гҒ®зі–е°ҝз—…гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰзҹҘгҒЈгҒҰгҒҠгҒҚгҒҹгҒ„гҒ“гҒЁ

й«ҳйҪўгҒ«гҒӘгӮӢгҒЁгҒ•гҒҫгҒ–гҒҫгҒӘз—…ж°—гҒ«гҒӢгҒӢгӮҠгӮ„гҒҷгҒҸгҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҒҢгҖҒзі–е°ҝз—…гӮӮгҒқгҒ®гҒІгҒЁгҒӨгҒ§гҒҷгҖӮй«ҳйҪўгҒ®зі–е°ҝз—…гҒ®ж–№гҒ«гҒҜгҖҒиӢҘгҒ„ж–№гҒЁгҒҜз•°гҒӘгӮӢзү№еҫҙгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮд»ҠеӣһгҒҜгҖҒгҒ”жң¬дәәгҒ гҒ‘гҒ§гҒӘгҒҸд»Ӣиӯ·гҒҷгӮӢж–№гӮ„гҒ”家ж—ҸгҖҒе‘ЁеӣІгҒ®ж–№гҒ«гӮӮзҹҘгҒЈгҒҰгҒҠгҒ„гҒҰгҒ„гҒҹгҒ гҒҚгҒҹгҒ„гҒ“гҒЁгӮ’гҒҫгҒЁгӮҒгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ

зі–е°ҝз—…гҒЁгҒҜ

зі–е°ҝз—…гҒҜиЎҖзі–еҖӨгҒҢй«ҳгҒ„гҖҢй«ҳиЎҖзі–гҖҚгҒ®зҠ¶ж…ӢгҒҢз¶ҡгҒҸз—…ж°—гҒ§гҒҷгҖӮ иҶөиҮ“пјҲгҒҷгҒ„гҒһгҒҶпјүгҒӢгӮүеҮәгӮӢгҖҢгӮӨгғігӮ№гғӘгғігҖҚгҒЁгҒ„гҒҶгғӣгғ«гғўгғігҒҜгҖҒиЎҖзі–еҖӨпјҲиЎҖж¶ІдёӯгҒ®гғ–гғүгӮҰзі–гҒ®жҝғеәҰпјүгӮ’дёҖе®ҡгҒ«дҝқгҒӨеғҚгҒҚгӮ’гҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ гҒ—гҒӢгҒ—гҖҒгӮӨгғігӮ№гғӘгғігҒҢдёҚи¶ігҒ—гҒҹгӮҠдҪңз”ЁгҒҢдҪҺдёӢгҒ—гҒҹгӮҠгҒҷгӮӢгҒЁгҖҒй«ҳиЎҖзі–гҒ®зҠ¶ж…ӢгҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ

зі–е°ҝз—…гҒ«гҒҜгҖҢ1еһӢзі–е°ҝз—…гҖҚгӮ„гҖҢ2еһӢзі–е°ҝз—…гҖҚгҒӘгҒ©гҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҒҢгҖҒж—Ҙжң¬гҒ®зі–е°ҝз—…жӮЈиҖ…гҒ®еӨҡгҒҸгҒҢгҖҢ2еһӢзі–е°ҝз—…гҖҚгҒЁгҒ„гӮҸгӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ гҖҢ1еһӢзі–е°ҝз—…гҖҚгҒҜиҶөиҮ“гҒӢгӮүгӮӨгғігӮ№гғӘгғігҒҢгҒ»гҒЁгӮ“гҒ©еҮәгҒӘгҒ„гҒҹгӮҒгҖҒгӮӨгғігӮ№гғӘгғігҒ®жіЁе°„гҒҢж¬ гҒӢгҒӣгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ гҖҢ2еһӢзі–е°ҝз—…гҖҚгҒҜйҒәдјқзҡ„гҒӘиҰҒеӣ гҒ«з”ҹжҙ»зҝ’ж…ЈпјҲйЈҹгҒ№йҒҺгҒҺгғ»йҒӢеӢ•дёҚи¶ігҒӘгҒ©пјүгҒҢйҮҚгҒӘгҒЈгҒҰзҷәз—ҮгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢеӨҡгҒ„гҒҹгӮҒгҖҒйЈҹдәӢзҷӮжі•гҒЁйҒӢеӢ•зҷӮжі•гҖҒеҝ…иҰҒгҒ«еҝңгҒҳгҒҰи–¬зү©зҷӮжі•гҒҢиЎҢгӮҸгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮ

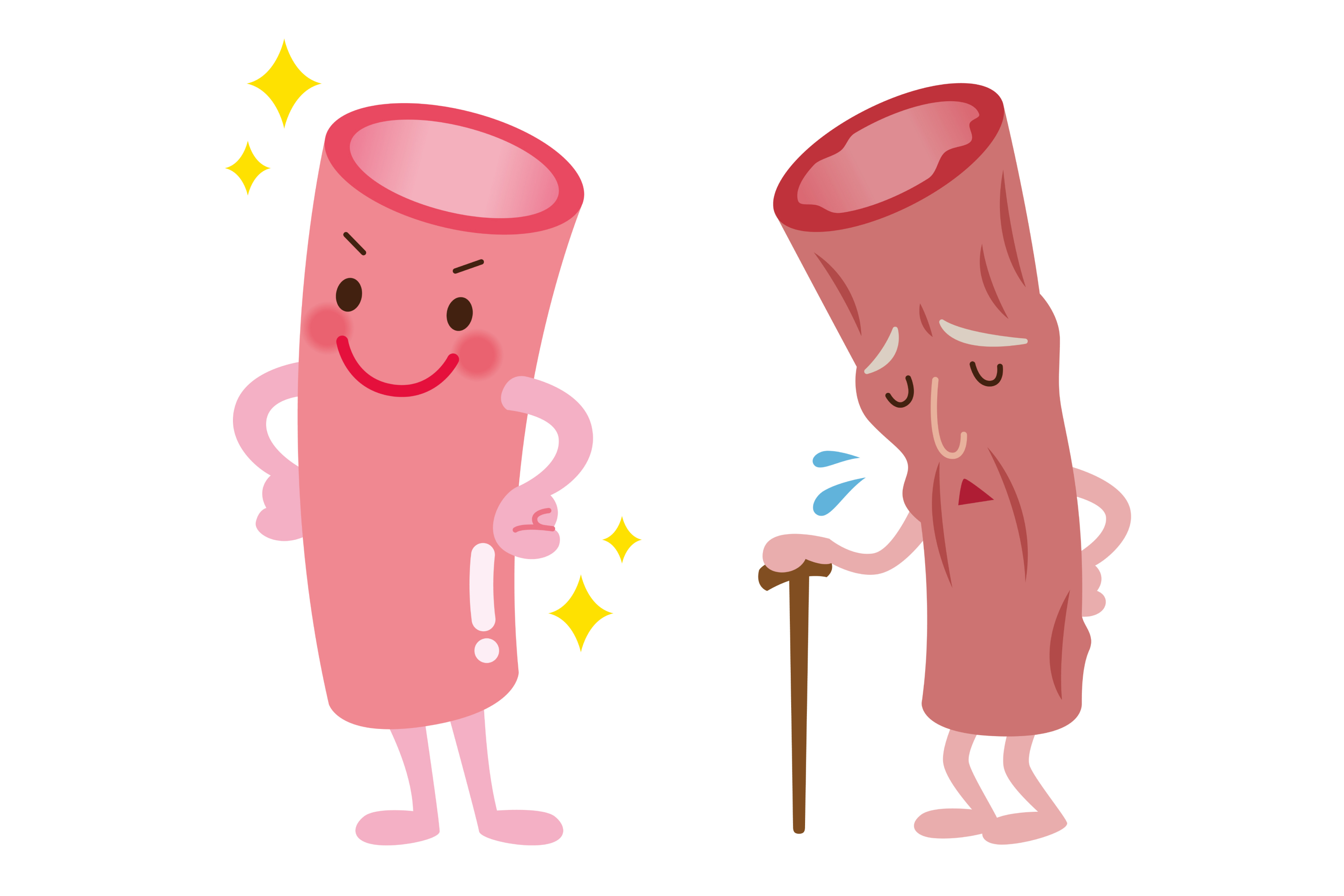

зі–е°ҝз—…гҒҢжҖ–гҒ„гҒЁгҒ„гӮҸгӮҢгӮӢгҒ®гҒҜгҖҒиҮӘиҰҡз—ҮзҠ¶гҒҢгҒ»гҒЁгӮ“гҒ©гҒӘгҒ„гҒҫгҒҫйҖІиЎҢгҒ—гҒҰйҮҚгҒ„еҗҲдҪөз—ҮгҒ«гҒӨгҒӘгҒҢгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒӮгӮӢгҒӢгӮүгҒ§гҒҷгҖӮ зі–е°ҝз—…гҒ®еҗҲдҪөз—ҮгҒ«гҒҜгҖҒзҘһзөҢйҡңе®ігғ»з¶ІиҶңз—Үгғ»и…Һз—ҮгҒҜпјҲдёүеӨ§еҗҲдҪөз—ҮпјүгҒӘгҒ©гҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮгҒҫгҒҹгҖҒеӢ•и„ҲзЎ¬еҢ–гҒҢйҖІгӮ“гҒ§гҒ•гҒҫгҒ–гҒҫгҒӘз—…ж°—гӮ’зҷәз—ҮгҒҷгӮӢгғӘгӮ№гӮҜгҒҢй«ҳгҒҫгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ еҗҲдҪөз—ҮгҒ®зҷәз—ҮгӮ„йҖІиЎҢгӮ’йҳІгҒҗгҒҹгӮҒгҒ«гҒҜгҖҒжІ»зҷӮгӮ’з¶ҡгҒ‘гҒҰиЎҖзі–еҖӨгӮ’гӮігғігғҲгғӯгғјгғ«гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢеӨ§еҲҮгҒ§гҒҷгҖӮ

зі–е°ҝз—…гҒ®дё»гҒӘз—ҮзҠ¶

- гғ»з–ІгӮҢгӮ„гҒҷгҒ„

- гғ»гғҲгӮӨгғ¬гҒҢиҝ‘гҒҸгҒӘгӮӢпјҲе°ҝгҒ®еӣһж•°гҒҢеў—гҒҲгӮӢпјү

- гғ»гҒ®гҒ©гҒҢжёҮгҒ„гҒҰж°ҙгӮ’гӮҲгҒҸйЈІгӮҖ

- гғ»йЈҹгҒ№гҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒ«дҪ“йҮҚгҒҢжёӣгӮӢ

й«ҳйҪўиҖ…гҒ®зі–е°ҝз—…гҒ®зү№еҫҙ

з—ҮзҠ¶гҒҢеҮәгҒ«гҒҸгҒ„

й«ҳйҪўгҒ®ж–№гҒҜй«ҳиЎҖзі–гҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгӮӮдёҠиЁҳгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘз—ҮзҠ¶гҒҢеҮәгҒ«гҒҸгҒ„еӮҫеҗ‘гҒ«гҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮгҒҫгҒҹгҖҒз—ҮзҠ¶гҒ«ж°—гҒҘгҒ„гҒҰгҒ„гҒҰгӮӮгҖҢжӯігҒ®гҒӣгҒ„гҖҚгҒЁиҖғгҒҲгҒҰгҒ—гҒҫгҒ„гҒҢгҒЎгҒ§гҒҷгҖӮ

йҮҚз—ҮгҒ®дҪҺиЎҖзі–гӮ’гҒҠгҒ“гҒ—гӮ„гҒҷгҒ„

зі–е°ҝз—…гҒ®гҒҠи–¬гҒ§жІ»зҷӮгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢе ҙеҗҲгҒҜгҖҒиЎҖзі–еҖӨгҒҢдёӢгҒҢгӮҠйҒҺгҒҺгҒҰгҖҒгҖҢеҶ·гӮ„жұ—гҒҢеҮәгӮӢгҖҚгҖҢеӢ•жӮёгҒҢгҒҷгӮӢгҖҚгҖҢжүӢгҒҢгҒөгӮӢгҒҲгӮӢгҖҚгҒӘгҒ©гҒ®дҪҺиЎҖзі–з—ҮзҠ¶гҒҢзҸҫгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮгҒ—гҒӢгҒ—й«ҳйҪўгҒ®ж–№гҒҜдҪҺиЎҖзі–гҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгӮӮз—ҮзҠ¶гҒ«ж°—гҒҘгҒҚгҒ«гҒҸгҒҸгҖҒйҮҚз—ҮеҢ–гҒ—гҒҰгҒ—гҒҫгҒҶгҒ“гҒЁгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ

йЈҹеҫҢй«ҳиЎҖзі–гӮ’гҒҚгҒҹгҒ—гӮ„гҒҷгҒ„

й«ҳйҪўгҒ®ж–№гҒҜйЈҹеҫҢй«ҳиЎҖзі–пјҲйЈҹеҫҢ2жҷӮй–“гҒҢйҒҺгҒҺгҒҰгӮӮиЎҖзі–еҖӨгҒҢй«ҳгҒ„зҠ¶ж…ӢпјүгӮ’гҒҠгҒ“гҒ—гӮ„гҒҷгҒ„еӮҫеҗ‘гҒ«гҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ

иҰҒд»Ӣиӯ·гҒӘгҒ©гҒ§жІ»зҷӮгҒҢйӣЈгҒ—гҒ„гҒ“гҒЁгҒҢгҒӮгӮӢ

гҒІгҒЁгӮҠжҡ®гӮүгҒ—гҒ®ж–№гӮ„д»Ӣиӯ·гҒҢеҝ…иҰҒгҒӘж–№гҖҒиӘҚзҹҘз—ҮгҒ®ж–№гҒӘгҒ©гҒҜгҖҒйЈҹдәӢзҷӮжі•гӮ„жңҚи–¬з®ЎзҗҶгҒҢйӣЈгҒ—гҒ„е ҙеҗҲгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ жҢҮе°ҺгӮ’еҸ—гҒ‘гҒҰгӮӮй•·е№ҙгҒ«гӮҸгҒҹгӮӢз”ҹжҙ»зҝ’ж…ЈгӮ’ж”№е–„гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢйӣЈгҒ—гҒ„гӮұгғјгӮ№гӮӮгҒӮгӮӢгҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ

д»Ӣиӯ·гҒҷгӮӢж–№гҒҢж°—гӮ’гҒӨгҒ‘гҒҹгҒ„гҒ“гҒЁ

йҖҡйҷўгҒ®д»ҳгҒҚж·»гҒ„гӮ„д»ӢеҠ©гӮ’гҒҷгӮӢ

зі–е°ҝз—…гҒ®ж–№гҒҜе®ҡжңҹзҡ„гҒӘеҸ—иЁәгҒҢеҝ…иҰҒгҒ§гҒҷгҒҢгҖҒй«ҳйҪўиҖ…гҒҜгҒ•гҒҫгҒ–гҒҫгҒӘзҗҶз”ұгҒ§еҸ—иЁәгҒ§гҒҚгҒӘгҒ„гҒ“гҒЁгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ иҮӘе·ұеҲӨж–ӯгҒ§жІ»зҷӮгӮ„гҒҠи–¬гҒ®жңҚз”ЁгӮ’гӮ„гӮҒгҒҰгҒ—гҒҫгҒҶж–№гӮ„гҖҒгҒҠгҒІгҒЁгӮҠгҒ§гҒ®йҖҡйҷўгҒҢйӣЈгҒ—гҒҸгҒӘгҒЈгҒҰгҒҚгҒҹж–№гҒ«гҒҜгҖҒе®ҡжңҹзҡ„гҒ«еҸ—иЁәгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒӢиҰӢе®ҲгҒЈгҒҹгӮҠгҖҒйҖҡйҷўгҒ«д»ҳгҒҚж·»гҒЈгҒҹгӮҠгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ гҒ”家ж—ҸгҒҢеҜҫеҝңгҒ§гҒҚгҒӘгҒ„гҒЁгҒҚгҒҜгҖҒиЁӘе•Ҹд»Ӣиӯ·гӮ„иЁӘе•ҸиЁәзҷӮгҒӘгҒ©гӮ’еҲ©з”ЁгҒ§гҒҚгӮӢе ҙеҗҲгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ

в–јй–ўйҖЈиЁҳдәӢ

иЁӘе•Ҹд»Ӣиӯ·гҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢйҖҡйҷўгғ»еӨ–еҮәд»ӢеҠ©гҒҜд»Ӣиӯ·дҝқйҷәгҒ®еҜҫиұЎгҒ«гҒӘгӮӢ?

зі–е°ҝз—…гӮ’зҗҶи§ЈгҒ—гҒҰгӮөгғқгғјгғҲгҒҷгӮӢ

й«ҳйҪўгҒ®ж–№гҒҜзі–е°ҝз—…гҒ®гҒ»гҒӢгҒ«гӮӮгҒ•гҒҫгҒ–гҒҫгҒӘз—…ж°—гӮ’жҠұгҒҲгҒҰгҒ„гӮӢгҒ“гҒЁгҒҢеӨҡгҒҸгҖҒз—ҮзҠ¶гӮ„жІ»зҷӮжі•гҒҜгҒҠдёҖдәәгҒҠгҒІгҒЁгӮҠз•°гҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ зі–е°ҝз—…гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰжӯЈгҒ—гҒҸзҹҘгӮҠгҖҒгҒ”жң¬дәәгҒ®з”ҹжҙ»зҝ’ж…ЈгҒӘгҒ©гӮӮзҗҶи§ЈгҒ—гҒҰгҖҒQOLпјҲз”ҹжҙ»гҒ®иіӘпјүгҒҢдҪҺдёӢгҒ—гҒӘгҒ„гӮҲгҒҶгӮөгғқгғјгғҲгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢеӨ§еҲҮгҒ§гҒҷ

в–јй–ўйҖЈиЁҳдәӢ

д»Ӣиӯ·гғ»зҰҸзҘүеҲҶйҮҺгҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢQOLпјҲгӮҜгӮӘгғӘгғҶгӮЈгғ»гӮӘгғ–гғ»гғ©гӮӨгғ•пјүгҒЁгҒҜпјҹ

дҪ“иӘҝгҒ®еӨүеҢ–гҒ«ж°—гӮ’й…ҚгӮӢ

й«ҳйҪўгҒ®ж–№гҒҜиҮӘиҰҡз—ҮзҠ¶гҒҢеҮәгҒ«гҒҸгҒ„еӮҫеҗ‘гҒ«гҒӮгӮӢгҒҹгӮҒгҖҒдҪҺиЎҖзі–гҒ®гҒЁгҒҚгҒ®еҜҫеҝңгҒӘгҒ©гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰдё»жІ»еҢ»гҒ«зўәиӘҚгҒ—гҒҰгҒҠгҒҚгҒҫгҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ гҒҫгҒҹгҖҒгҒ”家ж—ҸгӮӮз„ЎзҗҶгӮ’гҒӣгҒҡгҖҒгҒ•гҒҫгҒ–гҒҫгҒӘеҲ¶еәҰгӮ„гӮөгғјгғ“гӮ№гӮ’жҙ»з”ЁгҒ—гҒҫгҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ

в–јй–ўйҖЈиЁҳдәӢ

д»Ӣиӯ·иҖ…гҒ®иІ жӢ…гӮ’и»ҪгҒҸгҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҒ®гӮөгғјгғ“гӮ№гҖҢгғ¬гӮ№гғ‘гӮӨгғҲгӮұгӮўгҖҚ

д»Ӣиӯ·з–ІгӮҢгӮ’и»ҪжёӣгҒ—гҒҰгӮ№гғҲгғ¬гӮ№гҒЁдёҠжүӢгҒ«д»ҳгҒҚеҗҲгҒҶгҒҹгӮҒгҒ®гӮ»гғ«гғ•гӮұгӮў

家ж—ҸгҒ®д»Ӣиӯ·гӮ’гҒҚгҒЈгҒӢгҒ‘гҒ«д»Ӣиӯ·зҰҸзҘүеЈ«гғ»зӨҫдјҡзҰҸзҘүдё»дәӢд»»з”ЁиіҮж јгӮ’еҸ–еҫ—гҖӮзҸҫеңЁгҒҜгғ©гӮӨгӮҝгғјгҖӮж—ҘгҖ…гҒ®жҡ®гӮүгҒ—гҒ«еҪ№з«ӢгҒӨиә«иҝ‘гҒӘжғ…е ұгӮ’гҒҠдјқгҒҲгҒҷгӮӢгҒ№гҒҸгҖҒд»Ӣиӯ·гғ»еҢ»зҷӮгғ»зҫҺе®№гғ»гӮ«гғ«гғҒгғЈгғјгҒӘгҒ©е№…еәғгҒ„гӮёгғЈгғігғ«гҒ®иЁҳдәӢгӮ’еҹ·зӯҶдёӯгҖӮ

FacebookгғҡгғјгӮёгҒ§

жңҖж–°иЁҳдәӢй…ҚдҝЎпјҒпјҒ

гғ¬гӮӘгғҸгӮҡгғ¬гӮ№21гӮҜгӮҷгғ«гғјгғ•гӮҡгҒ®д»Ӣиӯ·гӮөгғјгғ’гӮҷгӮ№

гғ¬гӮӘгғҸгӮҡгғ¬гӮ№21гӮҜгӮҷгғ«гғјгғ•гӮҡгҒ®д»Ӣиӯ·гӮөгғјгғ’гӮҷгӮ№