д»Ӣиӯ·гҒ®дҫҝеҲ©её–гғҲгғғгғ—гҒёжҲ»гӮӢ

д»Ӣиӯ·гҒ«жҗәгӮҸгӮӢгҒӘгӮүзҗҶи§ЈгҒ—гҒҰгҒҠгҒҚгҒҹгҒ„гҖҢICFпјҲеӣҪйҡӣз”ҹжҙ»ж©ҹиғҪеҲҶйЎһпјүгҖҚ

ICFпјҲеӣҪйҡӣз”ҹжҙ»ж©ҹиғҪеҲҶйЎһпјүгҒҜгҖҒйҡңгҒҢгҒ„гҒ®жңүз„ЎгҒ«гҒӢгҒӢгӮҸгӮүгҒҡгҖҒгҒҷгҒ№гҒҰгҒ®дәәгӮ’еҜҫиұЎгҒЁгҒ—гҒҹгҖҢеҒҘеә·гҖҚгҒ«й–ўгҒҷгӮӢеҲҶйЎһгҒ§гҒҷгҖӮеҒҘеә·гҒЁгҒҜгҖҒз—…ж°—гҒ§гҒӘгҒ„гҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒ§гҒҜгҒӘгҒҸгҖҒз”ҹжҙ»ж©ҹиғҪгҒҢй«ҳгҒ„ж°ҙжә–гҒ«гҒӮгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’зӨәгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮд»ҠеӣһгҒҜгҖҒд»Ӣиӯ·зҰҸзҘүеЈ«гҒ®еӣҪ家и©ҰйЁ“гҒӘгҒ©гҒ§гӮӮгӮҲгҒҸеҮәйЎҢгҒ•гӮҢгӮӢгҖҢICFпјҲеӣҪйҡӣз”ҹжҙ»ж©ҹиғҪеҲҶйЎһпјүгҖҚгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰи§ЈиӘ¬гҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ

ICFпјҲеӣҪйҡӣз”ҹжҙ»ж©ҹиғҪеҲҶйЎһпјүгҒЁгҒҜ

ICFпјҲInternational Classification of Functioning, Disability and HealthпјүгҒҜгҖҒгҖҢдәәй–“гҒ®з”ҹжҙ»ж©ҹиғҪгҒЁйҡңе®ігҒ®еҲҶйЎһжі•гҖҚгҒЁгҒ—гҒҰгҖҒ2001е№ҙгҒ«WHOпјҲдё–з•ҢдҝқеҒҘж©ҹй–ўпјүгҒ®з·ҸдјҡгҒ§жҺЎжҠһгҒ•гӮҢгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ

ж—Ҙжң¬гҒ§гҒҜ2002е№ҙгҒ«ж—Ҙжң¬иӘһе…¬е®ҡиЁігҒҢзҷәиЎҢгҒ•гӮҢгҖҒгҖҢеӣҪйҡӣз”ҹжҙ»ж©ҹиғҪеҲҶйЎһгҖҚгҒЁе‘јгҒ°гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

WHOгҒ«гҒҜгҖҢICDпјҲеӣҪйҡӣз–ҫз—…еҲҶйЎһпјүгҖҚгҒЁгҒ„гҒҶгҖҢз–ҫз—…пјҲз—…ж°—пјүгҖҚгҒ«й–ўгҒҷгӮӢеҲҶйЎһгӮӮгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҒҢгҖҒICFпјҲеӣҪйҡӣз”ҹжҙ»ж©ҹиғҪеҲҶйЎһпјүгҒҜгҒҷгҒ№гҒҰгҒ®дәәгҒ®гҖҢеҒҘеә·гҖҚгҒ«й–ўгҒҷгӮӢеҲҶйЎһгҒЁгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

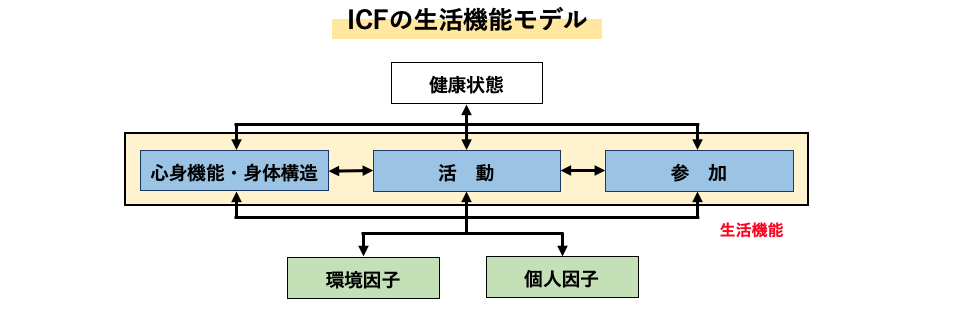

ICFгҒҜгҖҒгӮўгғ«гғ•гӮЎгғҷгғғгғҲгҒЁж•°еӯ—гӮ’зө„гҒҝеҗҲгӮҸгҒӣгҒҹж–№ејҸгҒ§еҲҶйЎһгҒ•гӮҢгҒҰгҒҠгӮҠгҖҒгҖҢз”ҹжҙ»ж©ҹиғҪгҖҚгҒЁгҖҒгҒқгӮҢгҒ«еҪұйҹҝгҒҷгӮӢгҖҢеҒҘеә·зҠ¶ж…ӢгҖҚгҖҒгҖҢиғҢжҷҜеӣ еӯҗпјҲз’°еўғеӣ еӯҗгҒЁеҖӢдәәеӣ еӯҗпјүгҖҚгҒӢгӮүжҲҗгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ

жң¬жқҘгҒҜгҖҢеҒҘеә·гҖҚгҒ«й–ўгҒҷгӮӢеҲҶйЎһгҒ§гҒҷгҒҢгҖҒгҒқгӮҢд»ҘеӨ–гҒ«дҝқйҷәгӮ„зӨҫдјҡдҝқйҡңгҖҒеҠҙеғҚгҖҒж•ҷиӮІгҖҒзөҢжёҲгҒӘгҒ©гҖҒгҒ•гҒҫгҒ–гҒҫгҒӘй ҳеҹҹгҒ§гӮӮз”ЁгҒ„гӮүгӮҢгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

ICFпјҲеӣҪйҡӣз”ҹжҙ»ж©ҹиғҪеҲҶйЎһпјүгҒ®гҖҢз”ҹжҙ»ж©ҹиғҪгҖҚгҒЁгҒҜ

ICFгҒ§гҒҜгҖҒз”ҹжҙ»ж©ҹиғҪгӮ’гҖҢдәәгҒҢз”ҹгҒҚгӮӢгҒ“гҒЁгҒ®е…ЁдҪ“гҖҚгӮ’зӨәгҒҷгӮӮгҒ®гҒЁгҒ—гҖҒгҖҢеҝғиә«ж©ҹиғҪгғ»иә«дҪ“ж§ӢйҖ гҖҚгҖҢжҙ»еӢ•гҖҚгҖҢеҸӮеҠ гҖҚгҒ®3гҒӨгҒ«еҲҶйЎһгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

дёҠеӣігҒ®ж§ӢжҲҗиҰҒзҙ гӮ’зөҗгҒ¶еҸҢж–№еҗ‘гҒ®зҹўеҚ°гҒҜгҖҒгҒ“гӮҢгҒҢзӣёдә’дҪңз”ЁгғўгғҮгғ«гҒ§гҒӮгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’зӨәгҒҷгӮӮгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮ

з”ҹжҙ»ж©ҹиғҪгҒ®3гғ¬гғҷгғ«гҒҜдә’гҒ„гҒ«еҪұйҹҝгҒ—гҒӮгҒ„гҖҒгҖҢеҒҘеә·зҠ¶ж…ӢгҖҚгҒЁгҖҢиғҢжҷҜеӣ еӯҗпјҲз’°еўғеӣ еӯҗгҒЁеҖӢдәәеӣ еӯҗпјүгҖҚгҒӢгӮүгӮӮеҪұйҹҝгӮ’еҸ—гҒ‘гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷпјҲзӣёдә’дҫқеӯҳжҖ§пјүгҖӮ

гҒҹгҒ гҒ—гҒқгҒ®дёҖж–№гҒ§гҖҒгҒқгӮҢгҒһгӮҢгҒ®гғ¬гғҷгғ«гҒ«гҒҜд»–гҒӢгӮүгҒ®еҪұйҹҝгӮ’еҸ—гҒ‘гҒӘгҒ„йқўгҒҢгҒӮгӮӢгҒ“гҒЁгӮӮйҮҚиҰҒгҒӘзү№еҫҙгҒ§гҒҷпјҲзӣёеҜҫзҡ„зӢ¬з«ӢжҖ§пјүгҖӮ

гҒҹгҒЁгҒҲгҒ°гҖҒгҖҢв‘ еҝғиә«ж©ҹиғҪгғ»ж§ӢйҖ гҖҚгғ¬гғҷгғ«гҒҢжұәгҒҫгӮӢгҒЁгҖҒгҖҢв‘Ўжҙ»еӢ•гҖҚгҖҢв‘ўеҸӮеҠ гҖҚгғ¬гғҷгғ«гӮӮжұәгҒҫгҒЈгҒҰгҒ—гҒҫгҒҶгҒЁгҒ„гҒҶгӮҸгҒ‘гҒ§гҒҜгҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ

гҖҢв‘ еҝғиә«ж©ҹиғҪгғ»ж§ӢйҖ гҖҚгғ¬гғҷгғ«гҒҢеӨүеҢ–гҒ—гҒӘгҒҸгҒҰгӮӮгҖҒж©ҹиғҪиЁ“з·ҙгӮ„з’°еўғиӘҝж•ҙгҒӘгҒ©гӮ’йҖҡгҒҳгҒҰгҖҢв‘Ўжҙ»еӢ•гҖҚгҖҢв‘ўеҸӮеҠ гҖҚгғ¬гғҷгғ«гҒ«еғҚгҒҚгҒӢгҒ‘гҖҒQOLпјҲз”ҹжҙ»гҒ®иіӘпјүгҒ®еҗ‘дёҠгӮ’зӣ®жҢҮгҒҷгҒ“гҒЁгҒҜеҸҜиғҪгҒ§гҒҷгҖӮ

| в‘ еҝғиә«ж©ҹиғҪгғ»иә«дҪ“ж§ӢйҖ пјҲз”ҹзү©гғ¬гғҷгғ«гғ»з”ҹе‘Ҫгғ¬гғҷгғ«пјү |

|---|

| з”ҹе‘Ҫз¶ӯжҢҒгҒ«зӣҙжҺҘй–ўдҝӮгҒҷгӮӢгҖҢеҝғиә«ж©ҹиғҪгҖҚгҒЁгҖҢиә«дҪ“ж§ӢйҖ гҖҚгӮ’еҗҲгӮҸгҒӣгҒҹгӮӮгҒ®гҖӮ еҝғиә«ж©ҹиғҪ...жүӢи¶ігҒ®еӢ•гҒҚгҖҒиҰ–иҰҡгғ»иҒҙиҰҡгҖҒзІҫзҘһгҒ®еғҚгҒҚгҒӘгҒ© иә«дҪ“ж§ӢйҖ ...жүӢи¶ігҒ®дёҖйғЁгҖҒеҝғиҮ“гҒ®дёҖйғЁгҒӘгҒ© |

| в‘Ўжҙ»еӢ•пјҲеҖӢдәәгғ¬гғҷгғ«гғ»з”ҹжҙ»гғ¬гғҷгғ«пјү |

|---|

| з”ҹжҙ»дёҠгҒ®зӣ®зҡ„гӮ’гӮӮгҒЈгҒҹгҖҒдёҖйҖЈгҒ®еӢ•дҪңгҒӢгӮүгҒӘгӮӢе…·дҪ“зҡ„гҒӘиЎҢзӮәгҖӮ ADLпјҲж—Ҙеёёз”ҹжҙ»еӢ•дҪңпјүгҒ гҒ‘гҒ§гҒӘгҒҸгҖҒ家дәӢгӮ„иҒ·жҘӯдёҠгҒ®иЎҢзӮәгҖҒдҪҷжҡҮжҙ»еӢ•пјҲи¶Је‘ігҒӘгҒ©пјүгҒ«еҝ…иҰҒгҒӘиЎҢзӮәгҖҒзӨҫдјҡз”ҹжҙ»гҒ«еҝ…иҰҒгҒӘиЎҢзӮәгҒӘгҒ©гӮ’еҗ«гҒҝгҒҫгҒҷгҖӮ гҒҫгҒҹгҖҒгҖҢжҙ»еӢ•гҖҚгӮ’гҖҢиғҪеҠӣпјҲгҒ§гҒҚгӮӢжҙ»еӢ•пјүгҖҚгҒЁгҖҢе®ҹиЎҢзҠ¶жіҒпјҲгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢжҙ»еӢ•пјүгҖҚгҒ«еҲҶгҒ‘гҒҰгҒЁгӮүгҒҲгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ |

| в‘ўеҸӮеҠ пјҲзӨҫдјҡгғ¬гғҷгғ«гғ»дәәз”ҹгғ¬гғҷгғ«пјү |

|---|

| 家еәӯгӮ„зӨҫдјҡгҒ«й–ўгӮҸгӮҠгҖҒгҒқгҒ“гҒ§еҪ№еүІгӮ’жһңгҒҹгҒҷгҒ“гҒЁгҖӮ зӨҫдјҡеҸӮеҠ гҒ гҒ‘гҒ§гҒӘгҒҸгҖҒиҒ·е ҙгҖҒи¶Је‘ігҒ®дјҡгҖҒгӮ№гғқгғјгғ„гҖҒең°еҹҹзө„з№”гҒӘгҒ©гҒ®дёӯгҒ§дҪ•гӮүгҒӢгҒ®еҪ№еүІгӮ’гӮӮгҒӨгҖҒж–ҮеҢ–зҡ„гғ»ж”ҝжІ»зҡ„гғ»е®—ж•ҷзҡ„гҒӘгҒ©гҒ®йӣҶгҒҫгӮҠгҒ«еҸӮеҠ гҒҷгӮӢгҒӘгҒ©еәғзҜ„еӣІгҒ®гӮӮгҒ®гҒҢеҗ«гҒҫгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮ |

| еҒҘеә·зҠ¶ж…Ӣ |

|---|

| гҖҢеҒҘеә·зҠ¶ж…ӢгҖҚгҒҜгҖҒз”ҹжҙ»ж©ҹиғҪгҒ®дҪҺдёӢгӮ’иө·гҒ“гҒҷеҺҹеӣ гҒ®гҒІгҒЁгҒӨгҒ§гҒҷгҖӮ ICFгҒ§гҒҜгҖҒз–ҫжӮЈгӮ„еӨ–еӮ·гҒ«еҠ гҒҲгҒҰгҖҒеҠ йҪўгҖҒгӮ№гғҲгғ¬гӮ№зҠ¶ж…ӢгҖҒеҰҠеЁ гҒӘгҒ©еәғзҜ„еӣІгҒ®гӮӮгҒ®гӮ’еҗ«гҒҝгҒҫгҒҷгҖӮ |

| з’°еўғеӣ еӯҗ |

|---|

| зү©зҡ„гҒӘз’°еўғпјҲе»әзү©гӮ„дәӨйҖҡж©ҹй–ўгҒ®гғҗгғӘгӮўгғ•гғӘгғјзӯүпјүгҒ®гҒ»гҒӢгҖҒдәәзҡ„гҖҒзӨҫдјҡж„ҸиӯҳгҒЁгҒ—гҒҰгҒ®з’°еўғгҖҒеҲ¶еәҰзҡ„гҒӘз’°еўғпјҲеҢ»зҷӮгғ»зҰҸзҘүгғ»ж•ҷиӮІзӯүпјүгҒӘгҒ©е№…еәғгҒҸгҒЁгӮүгҒҲгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ |

| еҖӢдәәеӣ еӯҗ |

|---|

| гҒқгҒ®дәәеӣәжңүгҒ®зү№еҫҙгӮ’жҢҮгҒ—гҖҒе№ҙйҪўгҖҒжҖ§еҲҘгҖҒж°‘ж—ҸгҖҒз”ҹжҙ»жӯҙгҖҒдҫЎеҖӨиҰігҒӘгҒ©гҖҒеӨҡж§ҳгҒӘдҫӢгҒҢгҒӮгҒ’гӮүгӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ |

в–јй–ўйҖЈиЁҳдәӢ

д»Ӣиӯ·дәҲйҳІгҒ®гҒҹгӮҒгҒ«зҹҘгҒЈгҒҰгҒҠгҒҚгҒҹгҒ„пјҒгҒ”й«ҳйҪўиҖ…гҒ®ADLпјҲж—Ҙеёёз”ҹжҙ»еӢ•дҪңпјү

гҒ”й«ҳйҪўиҖ…гҒ®ж—Ҙеёёз”ҹжҙ»гҒ«еҝ…иҰҒгҒӘж©ҹиғҪгӮ’з¶ӯжҢҒгғ»еҗ‘дёҠгҒҷгӮӢж©ҹиғҪиЁ“з·ҙгҒЁгҒҜпјҹ

гғҗгғӘгӮўгғ•гғӘгғјгҒЁгҒҜйҒ•гҒҶпјҹгҒҷгҒ№гҒҰгҒ®дәәгҒ®гҒҹгӮҒгҒ®гҖҢгғҰгғӢгғҗгғјгӮөгғ«гғҮгӮ¶гӮӨгғігҖҚ

гҖҢICFгҖҚгҒЁгҖҢICIDHгҖҚ

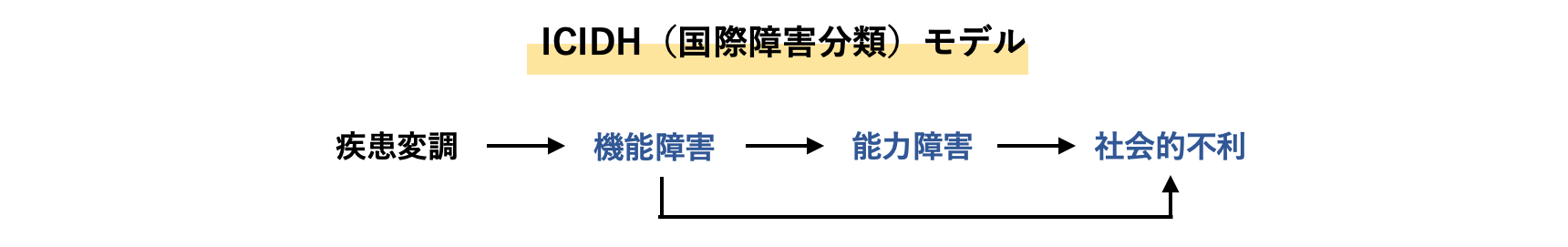

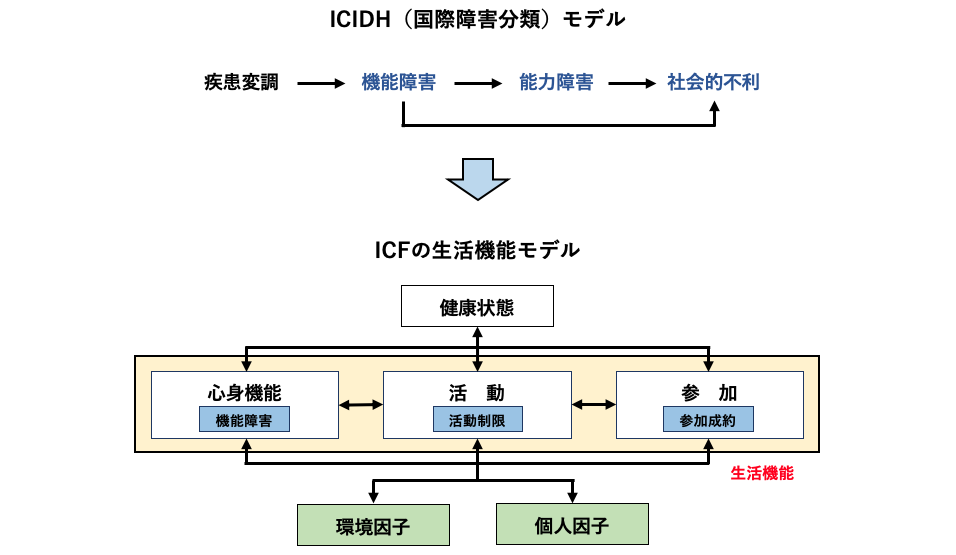

ICFгҒҜгҖҒ1980е№ҙгҒ«зҷәиЎЁгҒ•гӮҢгҒҹгҖҢICIDHпјҲInternational Classification of Impairments, Disabilities and HandicapsпјүгҖҚгӮ’ж”№иЁӮгҒ—гҒҹгӮӮгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮ

гҖҢеӣҪйҡӣйҡңе®іеҲҶйЎһгҖҚгҒЁиЁігҒ•гӮҢгӮӢгҖҢICIDHгҖҚгҒҜгҖҒгҖҢICDпјҲеӣҪйҡӣз–ҫз—…еҲҶйЎһпјүгҖҚгҒ®иЈңеҠ©гҒЁгҒ—гҒҰзҷәиЎЁгҒ•гӮҢгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ

дёҠеӣігҒ®гӮҲгҒҶгҒ«гҖҒICIDHпјҲеӣҪйҡӣйҡңе®іеҲҶйЎһпјүгҒҜгҖҢж©ҹиғҪйҡңе®ігҖҚгҖҢиғҪеҠӣйҡңе®ігҖҚгҖҢзӨҫдјҡзҡ„дёҚеҲ©гҖҚгҒ®3гҒӨгҒ®гғ¬гғҷгғ«гҒ«еҲҶйЎһгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

ICIDHгҒ§гҒҜгҖҒгҖҢйҡңе®ігҖҚгӮ’з–ҫжӮЈпјҲз—…ж°—пјүгӮ„еӨүиӘҝгҒ®её°зөҗпјҲзөҗжһңпјүгҒЁгҒ—гҒҰгҒ—гҒӢгҒҝгҒҰгҒ„гҒҫгҒӣгӮ“гҒҢгҖҒICFгҒҜгҖҒз”ҹжҙ»ж©ҹиғҪгҒ«еӨ§гҒҚгҒӘеҪұйҹҝгӮ’дёҺгҒҲгӮӢиғҢжҷҜеӣ еӯҗпјҲз’°еўғеӣ еӯҗгҒЁеҖӢдәәеӣ еӯҗпјүгҒ®иҰізӮ№гҒҢеҠ гӮҸгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

гҒҫгҒҹгҖҒICIDHгҒҢйҡңе®ігҒ®гғһгӮӨгғҠгӮ№йқўгҒ гҒ‘гҒ«жіЁзӣ®гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒ«еҜҫгҒ—гҖҒICFгҒҜгғ—гғ©гӮ№гҒЁгғһгӮӨгғҠгӮ№гҒ®дёЎйқўгӮ’гҒЁгӮүгҒҲгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮз”ҹжҙ»ж©ҹиғҪгҒ®гғһгӮӨгғҠгӮ№йқўгӮӮгҖҒгғ—гғ©гӮ№йқўгӮ’йҮҚиҰ–гҒҷгӮӢICFгҒ§гҒҜгҖҢж©ҹиғҪйҡңе®ігҖҚгҖҢжҙ»еӢ•еҲ¶йҷҗгҖҚгҖҢеҸӮеҠ еҲ¶зҙ„гҖҚгҒ®3гғ¬гғҷгғ«гҒӢгӮүжҲҗгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ

д»Ӣиӯ·еҲҶйҮҺгҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢгҖҢICFгҖҚгҒ®жҙ»з”Ё

ICFгҒҜгҖҒгҖҢз”ҹгҒҚгӮӢгҒ“гҒЁгҒ®е…ЁдҪ“еғҸгҖҚгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒ®е…ұйҖҡиЁҖиӘһпјҲе…ұйҖҡгҒ®гӮӮгҒ®гҒ®иҰӢж–№гғ»гҒЁгӮүгҒҲж–№пјүгҒЁгҒ—гҒҰгҒ®ж©ҹиғҪгӮ’жҢҒгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

иіӘгҒ®й«ҳгҒ„д»Ӣиӯ·гӮөгғјгғ“гӮ№гӮ’жҸҗдҫӣгҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҒ«гҒҜгҖҒеӨҡиҒ·зЁ®гҒ®йҖЈжҗәгҒЁеҚ”еғҚгҒҢж¬ гҒӢгҒӣгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮеӨҡиҒ·зЁ®й–“гҒ§ICDпјҲеӣҪйҡӣз–ҫз—…еҲҶйЎһпјүгӮ„ICFгҒЁгҒ„гҒҶе…ұйҖҡиЁҖиӘһгӮ’з”ЁгҒ„гҖҒжғ…е ұгӮ’е…ұжңүгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§гӮөгғјгғ“гӮ№гҒ®иіӘгӮ’еҗ‘дёҠгҒ§гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮ

гҒҫгҒҹгҖҒеҢ»зҷӮй–ўдҝӮиҖ…гӮ„зҰҸзҘүй–ўдҝӮиҖ…гҒ гҒ‘гҒ§гҒӘгҒҸгҖҒгҒ”жң¬дәәгҒЁгҒ”家ж—ҸгӮӮICFгӮ’жҙ»з”ЁгҒ—гҖҒгғҒгғјгғ гӮұгӮўгӮ’иЎҢгҒҶгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒз”ҹжҙ»ж©ҹиғҪж°ҙжә–гҒ®еҗ‘дёҠгӮ’еӣігӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгҖҒQOLпјҲз”ҹжҙ»гҒ®иіӘпјүеҗ‘дёҠгҒ«гҒӨгҒӘгҒҢгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ

в–јй–ўйҖЈиЁҳдәӢ

д»Ӣиӯ·гғ»зҰҸзҘүеҲҶйҮҺгҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢQOLпјҲгӮҜгӮӘгғӘгғҶгӮЈгғ»гӮӘгғ–гғ»гғ©гӮӨгғ•пјүгҒЁгҒҜпјҹ

зҰҸзҘүгҒ®еҹәжң¬зҗҶеҝөгҖҢгғҺгғјгғһгғ©гӮӨгӮјгғјгӮ·гғ§гғігҖҚгҒЁй«ҳйҪўиҖ…д»Ӣиӯ·гӮөгғјгғ“гӮ№

家ж—ҸгҒ®д»Ӣиӯ·гӮ’гҒҚгҒЈгҒӢгҒ‘гҒ«д»Ӣиӯ·зҰҸзҘүеЈ«гғ»зӨҫдјҡзҰҸзҘүдё»дәӢд»»з”ЁиіҮж јгӮ’еҸ–еҫ—гҖӮзҸҫеңЁгҒҜгғ©гӮӨгӮҝгғјгҖӮж—ҘгҖ…гҒ®жҡ®гӮүгҒ—гҒ«еҪ№з«ӢгҒӨиә«иҝ‘гҒӘжғ…е ұгӮ’гҒҠдјқгҒҲгҒҷгӮӢгҒ№гҒҸгҖҒд»Ӣиӯ·гғ»еҢ»зҷӮгғ»зҫҺе®№гғ»гӮ«гғ«гғҒгғЈгғјгҒӘгҒ©е№…еәғгҒ„гӮёгғЈгғігғ«гҒ®иЁҳдәӢгӮ’еҹ·зӯҶдёӯгҖӮ

FacebookгғҡгғјгӮёгҒ§

жңҖж–°иЁҳдәӢй…ҚдҝЎпјҒпјҒ

гғ¬гӮӘгғҸгӮҡгғ¬гӮ№21гӮҜгӮҷгғ«гғјгғ•гӮҡгҒ®д»Ӣиӯ·гӮөгғјгғ’гӮҷгӮ№

гғ¬гӮӘгғҸгӮҡгғ¬гӮ№21гӮҜгӮҷгғ«гғјгғ•гӮҡгҒ®д»Ӣиӯ·гӮөгғјгғ’гӮҷгӮ№