д»Ӣиӯ·гҒ®дҫҝеҲ©её–гғҲгғғгғ—гҒёжҲ»гӮӢ

е®ҹеӢҷиҖ…з ”дҝ®пјҲд»Ӣиӯ·зҰҸзҘүеЈ«е®ҹеӢҷиҖ…з ”дҝ®пјүгҒЁгҒҜпјҹд»Ӣиӯ·иҒ·гҒ§гҒ®гӮ№гғҶгғғгғ—гӮўгғғгғ—гӮ’зӣ®жҢҮгҒҷж–№гҒё

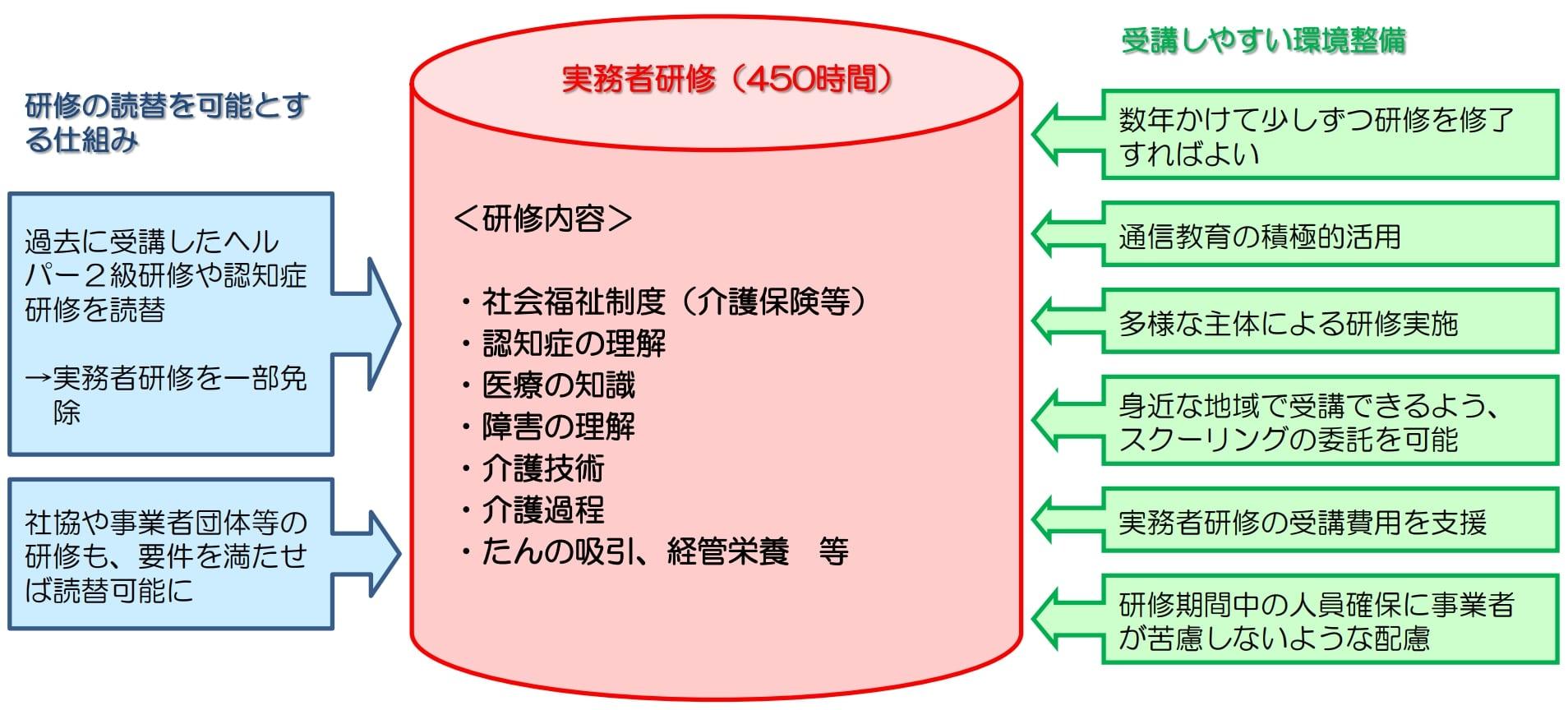

2013е№ҙеәҰпјҲе№іжҲҗ25е№ҙеәҰпјүгҒӢгӮүгҖҒд»Ӣиӯ·иҒ·е“ЎеҹәзӨҺз ”дҝ®гҒЁгғӣгғјгғ гғҳгғ«гғ‘гғј1зҙҡгҒҢгҖҢе®ҹеӢҷиҖ…з ”дҝ®пјҲжӯЈејҸеҗҚз§°пјҡд»Ӣиӯ·зҰҸзҘүеЈ«е®ҹеӢҷиҖ…з ”дҝ®пјүгҖҚгҒ«дёҖжң¬еҢ–гҒ•гӮҢгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮе®ҹеӢҷзөҢйЁ“гғ«гғјгғҲгҒ§д»Ӣиӯ·зҰҸзҘүеЈ«еӣҪ家и©ҰйЁ“гҒ®еҸ—йЁ“гӮ’еёҢжңӣгҒҷгӮӢж–№гҒҜгҖҒ3е№ҙд»ҘдёҠгҒ®е®ҹеӢҷзөҢйЁ“гҒ«еҠ гҒҲгҒҰе®ҹеӢҷиҖ…з ”дҝ®гҒ®дҝ®дәҶгҒҢеҝ…иҰҒгҒ§гҒҷгҖӮд»ҠеӣһгҒҜгҖҒе®ҹеӢҷиҖ…з ”дҝ®гҒ®зӣ®зҡ„гӮ„гӮ«гғӘгӮӯгғҘгғ©гғ гҖҒеҸ—и¬ӣгҒ®гғЎгғӘгғғгғҲгҒӘгҒ©гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰи§ЈиӘ¬гҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ

е®ҹеӢҷиҖ…з ”дҝ®пјҲд»Ӣиӯ·зҰҸзҘүеЈ«е®ҹеӢҷиҖ…з ”дҝ®пјүгҒЁгҒҜ

2012е№ҙеәҰгҒӢгӮүгӮ№гӮҝгғјгғҲгҒ—гҒҹе®ҹеӢҷиҖ…з ”дҝ®пјҲд»Ӣиӯ·зҰҸзҘүеЈ«е®ҹеӢҷиҖ…з ”дҝ®пјүгҒҜгҖҒд»Ӣиӯ·зҰҸзҘүеЈ«еӣҪ家иіҮж јгҒ®еҸ—йЁ“иҰҒ件гҒЁгҒ•гӮҢгӮӢз ”дҝ®гҒ§гҒҷгҖӮ

д»Ӣиӯ·зҰҸзҘүеЈ«гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒҜгҖҒиіҮиіӘгҒ®еҗ‘дёҠгӮ’еӣігӮӢиҰізӮ№гҒӢгӮү2007е№ҙгҒ«жі•еҫӢгҒҢж”№жӯЈгҒ•гӮҢгҖҒиіҮж јеҸ–еҫ—ж–№жі•гҒҢдёҖе®ҡгҒ®ж•ҷиӮІйҒҺзЁӢгӮ’зөҢгҒҹеҫҢгҒ«еӣҪ家и©ҰйЁ“гӮ’еҸ—йЁ“гҒҷгӮӢеҪўгҒ«дёҖе…ғеҢ–гҒ•гӮҢгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ

е®ҹеӢҷзөҢйЁ“иҖ…гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒҜгҖҒд»ҘеүҚгҒҜе®ҹеӢҷзөҢйЁ“3е№ҙд»ҘдёҠгҒ§д»Ӣиӯ·зҰҸзҘүеЈ«гҒ®еҸ—йЁ“иіҮж јгӮ’еҫ—гӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгҒҫгҒ—гҒҹгҒҢгҖҒ2016е№ҙеәҰгҒӢгӮүгҒҜгҒ•гӮүгҒ«гҖҢе®ҹеӢҷиҖ…з ”дҝ®гҖҚгҒҢзҫ©еӢҷд»ҳгҒ‘гӮүгӮҢгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ

е®ҹеӢҷиҖ…з ”дҝ®гҒ®гӮӨгғЎгғјгӮё

- гҖҗеҲ°йҒ”зӣ®жЁҷгҖ‘

в—Ӣе№…еәғгҒ„еҲ©з”ЁиҖ…гҒ«еҜҫгҒҷгӮӢеҹәжң¬зҡ„гҒӘд»Ӣиӯ·жҸҗдҫӣиғҪеҠӣгҒ®дҝ®еҫ—

вҖ»д»Ӣиӯ·зҰҸзҘүеЈ«йӨҠжҲҗж–ҪиЁӯпјҲ2е№ҙд»ҘдёҠгҒ®йӨҠжҲҗиӘІзЁӢпјүгҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢеҲ°йҒ”зӣ®жЁҷгҒЁеҗҢзӯүгҒ®ж°ҙжә–

в—Ӣд»ҠеҫҢгҒ®еҲ¶еәҰж”№жӯЈгӮ„ж–°гҒҹгҒӘиӘІйЎҢгғ»жҠҖиЎ“гғ»зҹҘиҰӢгӮ’иҮӘгӮүжҠҠжҸЎгҒ§гҒҚгӮӢиғҪеҠӣгҒ®зҚІеҫ—гӮ’жңҹеҫ…

еҮәе…ёпјҡеҺҡз”ҹеҠҙеғҚзңҒгғӣгғјгғ гғҡгғјгӮёгҖҢд»Ӣиӯ·зҰҸзҘүеЈ«гҒ®иіҮж јеҸ–еҫ—ж–№жі•гҒ®иҰӢзӣҙгҒ—гҒ®е»¶жңҹгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҖҚ

е®ҹеӢҷиҖ…з ”дҝ®гҒҜгҖҒе№…еәғгҒ„еҲ©з”ЁиҖ…гҒ®ж–№гҒёгҒ®еҹәжң¬зҡ„гҒӘд»Ӣиӯ·гӮ„еҢ»зҷӮзҡ„гӮұгӮўгҒ«й–ўгҒҷгӮӢзҹҘиӯҳгғ»жҠҖиғҪгӮ’зҝ’еҫ—гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’зӣ®жЁҷгҒЁгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гӮҢгҒҜгҖҒд»Ӣиӯ·зҰҸзҘүеЈ«йӨҠжҲҗж–ҪиЁӯпјҲ2е№ҙд»ҘдёҠгҒ®йӨҠжҲҗиӘІзЁӢпјүгҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢеҲ°йҒ”зӣ®жЁҷгҒЁеҗҢзӯүгҒ®ж°ҙжә–гҒ§гҒҷгҖӮ

гҒҫгҒҹгҖҒд»ҠеҫҢгҒ®еҲ¶еәҰж”№жӯЈгӮ„ж–°гҒҹгҒӘиӘІйЎҢгҖҒжҠҖиЎ“гҖҒзҹҘиҰӢгӮ’иҮӘгӮүжҠҠжҸЎгҒ§гҒҚгӮӢиғҪеҠӣгӮ’зҚІеҫ—гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢжңҹеҫ…гҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

е®ҹеӢҷиҖ…з ”дҝ®гҒ®гӮ«гғӘгӮӯгғҘгғ©гғ

| ж•ҷиӮІеҶ…е®№ | жҷӮй–“ж•° | |

|---|---|---|

| дәәй–“гҒЁзӨҫдјҡ | дәәй–“гҒ®е°ҠеҺігҒЁиҮӘз«Ӣ | 5жҷӮй–“ |

| зӨҫдјҡгҒ®зҗҶи§Јв… | 5жҷӮй–“ | |

| зӨҫдјҡгҒ®зҗҶи§Јв…Ў | 30жҷӮй–“ | |

| д»Ӣиӯ· | д»Ӣиӯ·гҒ®еҹәжң¬в… | 10жҷӮй–“ |

| д»Ӣиӯ·гҒ®еҹәжң¬в…Ў | 20жҷӮй–“ | |

| гӮігғҹгғҘгғӢгӮұгғјгӮ·гғ§гғіжҠҖиЎ“ | 20жҷӮй–“ | |

| з”ҹжҙ»ж”ҜжҸҙжҠҖиЎ“в… | 20жҷӮй–“ | |

| з”ҹжҙ»ж”ҜжҸҙжҠҖиЎ“в…Ў | 30жҷӮй–“ | |

| д»Ӣиӯ·йҒҺзЁӢв… | 20жҷӮй–“ | |

| д»Ӣиӯ·йҒҺзЁӢв…Ў | 25жҷӮй–“ | |

| д»Ӣиӯ·йҒҺзЁӢв…ўпјҲгӮ№гӮҜгғјгғӘгғігӮ°пјү | 45жҷӮй–“ | гҒ“гҒ“гӮҚгҒЁгҒӢгӮүгҒ гҒ®гҒ—гҒҸгҒҝ | зҷәйҒ”гҒЁиҖҒеҢ–гҒ®зҗҶи§Јв… | 10жҷӮй–“ |

| зҷәйҒ”гҒЁиҖҒеҢ–гҒ®зҗҶи§Јв…Ў | 20жҷӮй–“ | |

| иӘҚзҹҘз—ҮгҒ®зҗҶи§Јв… | 10жҷӮй–“ | |

| иӘҚзҹҘз—ҮгҒ®зҗҶи§Јв…Ў | 20жҷӮй–“ | |

| йҡңе®ігҒ®зҗҶи§Јв… | 10жҷӮй–“ | |

| йҡңе®ігҒ®зҗҶи§Јв…Ў | 20жҷӮй–“ | |

| гҒ“гҒ“гӮҚгҒЁгҒӢгӮүгҒ гҒ®гҒ—гҒҸгҒҝв… | 20жҷӮй–“ | |

| гҒ“гҒ“гӮҚгҒЁгҒӢгӮүгҒ гҒ®гҒ—гҒҸгҒҝв…Ў | 60жҷӮй–“ | |

| еҢ»зҷӮзҡ„гӮұгӮўпјҲпјҠпјү | 50жҷӮй–“ | |

| еҗҲиЁҲ | 450жҷӮй–“ | |

е®ҹеӢҷиҖ…з ”дҝ®гҒ®ж•ҷиӮІеҶ…е®№гҒҜгҖҢдәәй–“гҒЁзӨҫдјҡпјҲ40жҷӮй–“пјүгҖҚгҖҢд»Ӣиӯ·пјҲ190жҷӮй–“пјүгҖҚгҖҢгҒ“гҒ“гӮҚгҒЁгҒӢгӮүгҒ гҒ®гҒ—гҒҸгҒҝпјҲ170жҷӮй–“пјүгҖҚгҖҢеҢ»зҷӮзҡ„гӮұгӮўпјҲ50жҷӮй–“пјүгҖҚгҒ«еӨ§гҒҚгҒҸеҲҶгҒ‘гӮүгӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮеҸ—и¬ӣжҷӮй–“ж•°гҒ®еҗҲиЁҲгҒҜ450жҷӮй–“гҖҒжңҹй–“гҒҜ6гғ¶жңҲд»ҘдёҠгҒ§гҒҷгҖӮ

пјҠгҖҢеҢ»зҷӮзҡ„гӮұгӮўгҖҚгҒҜи¬ӣзҫ©50жҷӮй–“гҒЁгҒҜеҲҘгҒ«жј”зҝ’гӮ’дҝ®дәҶгҒҷгӮӢеҝ…иҰҒгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ

вҖ»гҒҷгҒ§гҒ«гҖҢд»Ӣиӯ·иҒ·е“ЎеҲқд»»иҖ…з ”дҝ®гҖҚгҖҢиЁӘе•Ҹд»Ӣиӯ·е“ЎйӨҠжҲҗз ”дҝ®гҖҚгҖҢд»Ӣиӯ·иҒ·е“ЎеҹәзӨҺз ”дҝ®гҖҚгҖҢиӘҚзҹҘз—Үд»Ӣиӯ·е®ҹи·өиҖ…з ”дҝ®гҖҚгҖҢе–Җз—°еҗёеј•зӯүз ”дҝ®гҖҚгҒӘгҒ©гҒ®з ”дҝ®гӮ’дҝ®дәҶгҒ—гҒҹж–№гҒҜгҖҒе®ҹеӢҷиҖ…з ”дҝ®гҒ®дёҖйғЁгҒҢе…ҚйҷӨгҒ•гӮҢгҒҫгҒҷгҖӮ

д»Ӣиӯ·зҰҸзҘүеЈ«еӣҪ家и©ҰйЁ“гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰи©ігҒ—гҒҸгҒҜгҒ“гҒЎгӮүгӮ’гҒ”иҰ§гҒҸгҒ гҒ•гҒ„гҖӮ

е…¬зӣҠиІЎеӣЈжі•дәәгҖҖзӨҫдјҡзҰҸзҘүжҢҜиҲҲгғ»и©ҰйЁ“гӮ»гғігӮҝгғј

е®ҹеӢҷиҖ…з ”дҝ®гҒ®дҝ®дәҶеҫҢгҒ«гҒ§гҒҚгӮӢгҒ“гҒЁгҒҜ

гҖҢд»Ӣиӯ·зҰҸзҘүеЈ«еӣҪ家и©ҰйЁ“гҖҚгҒ®е®ҹжҠҖи©ҰйЁ“гҒҢе…ҚйҷӨгҒ•гӮҢгӮӢ

гҖҢе®ҹеӢҷзөҢйЁ“3е№ҙд»ҘдёҠгҖҚпјӢгҖҢе®ҹеӢҷиҖ…з ”дҝ®дҝ®дәҶгҖҚгҒ®ж–№гҒҢд»Ӣиӯ·зҰҸзҘүеЈ«еӣҪ家и©ҰйЁ“гӮ’еҸ—гҒ‘гӮӢе ҙеҗҲгҒҜгҖҒе®ҹжҠҖи©ҰйЁ“гҒҢе…ҚйҷӨгҒ•гӮҢгҒҫгҒҷгҖӮгҖҢе°ҶжқҘгҒҜд»Ӣиӯ·зҰҸзҘүеЈ«гӮ’зӣ®жҢҮгҒ—гҒҹгҒ„гҖҚгҒЁгҒ„гҒҶж–№гҒҜе®ҹеӢҷиҖ…з ”дҝ®гӮ’еҸ—и¬ӣгҒ—гҒҫгҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ

- гҖҗе®ҹжҠҖи©ҰйЁ“гӮ’еҸ—гҒ‘гӮӢеҝ…иҰҒгҒҢгҒӮгӮӢж–№гҖ‘

гғ»зү№дҫӢй«ҳж ЎзӯүпјҲ2009е№ҙеәҰд»ҘйҷҚе…ҘеӯҰиҖ…пјүгӮ’еҚ’жҘӯгҒ—гҖҒ9гӮ«жңҲд»ҘдёҠгҒ®д»Ӣиӯ·зӯүгҒ®е®ҹеӢҷзөҢйЁ“гҒҢгҒӮгӮҠгҖҒгҖҢд»Ӣиӯ·жҠҖиЎ“и¬ӣзҝ’гҖҚгӮ’дҝ®дәҶгҒ—гҒҰгҒ„гҒӘгҒ„ж–№

гғ»ж—§гӮ«гғӘгӮӯгғҘгғ©гғ й«ҳж ЎпјҲ2008е№ҙеәҰд»ҘеүҚе…ҘеӯҰиҖ…пјүгӮ’еҚ’жҘӯгҒ—гҖҒгҖҢд»Ӣиӯ·жҠҖиЎ“и¬ӣзҝ’гҖҚгӮ’дҝ®дәҶгҒ—гҒҰгҒ„гҒӘгҒ„ж–№

гғ»EPAд»Ӣиӯ·зҰҸзҘүеЈ«еҖҷиЈңиҖ…гҒ®ж–№гҒ§гҖҒгҖҢд»Ӣиӯ·жҠҖиЎ“и¬ӣзҝ’гҖҚгҒҫгҒҹгҒҜгҖҢе®ҹеӢҷиҖ…з ”дҝ®гҖҚгӮ’дҝ®дәҶгҒ—гҒҰгҒ„гҒӘгҒ„ж–№

гҖҢе–Җз—°еҗёеј•гҖҚгҖҢзөҢз®Ўж „йӨҠгҖҚгҒӘгҒ©гҒ®еҢ»зҷӮзҡ„гӮұгӮўгҒҢгҒ§гҒҚгӮӢ

е®ҹеӢҷиҖ…з ”дҝ®гӮ’дҝ®дәҶгҒҷгӮӢгҒЁгҖҒгҒҹгӮ“гҒ®еҗёеј•пјҲеҸЈи…”еҶ…гғ»йј»и…”еҶ…гғ»ж°—з®ЎгӮ«гғӢгғҘгғјгғ¬еҶ…йғЁпјүгҒЁзөҢз®Ўж „йӨҠпјҲиғғгӮҚгҒҶгғ»и…ёгӮҚгҒҶгғ»зөҢйј»зөҢз®Ўж „йӨҠпјүгҒҢгҖҒдёҖе®ҡгҒ®жқЎд»¶пјҲеҢ»зҷӮгӮ„зңӢиӯ·гҒЁгҒ®йҖЈжҗәгҒ«гӮҲгӮӢе®үе…ЁзўәдҝқгҒҢеӣігӮүгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҒ“гҒЁгҒӘгҒ©пјүгҒ®гӮӮгҒЁгҒ§иЎҢгҒҲгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒӘгӮӢгҒҹгӮҒгҖҒд»•дәӢгҒ®е№…гҒҢгӮҲгӮҠеәғгҒҢгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ

е®ҹеӢҷиҖ…з ”дҝ®гҒ®гӮ«гғӘгӮӯгғҘгғ©гғ гҖҢеҢ»зҷӮзҡ„гӮұгӮўгҖҚгҒ§гҒҜгҖҒеҢ»её«гӮ„зңӢиӯ·её«гҒӘгҒ©гҒ®еҢ»зҷӮеҫ“дәӢиҖ…гҒ®гҒҝгҒҢиЎҢгҒҲгӮӢеҢ»зҷӮиЎҢзӮәгҒ§гҒӮгӮӢгҖҢе–Җз—°еҗёеј•пјҲгҒӢгҒҸгҒҹгӮ“гҒҚгӮ…гҒҶгҒ„гӮ“пјүгҖҚгӮ„гҖҢзөҢз®Ўж „йӨҠгҖҚгҒ®зҹҘиӯҳгғ»жҠҖиЎ“гӮ’еӯҰгҒ№гҒҫгҒҷгҖӮз ”дҝ®гӮ’еҸ—гҒ‘гҒҹд»Ӣиӯ·иҒ·е“ЎгҒҜгҖҢиӘҚе®ҡзү№е®ҡиЎҢзӮәжҘӯеӢҷеҫ“дәӢиҖ…гҖҚгҒЁгҒ—гҒҰиӘҚе®ҡгӮ’еҸ—гҒ‘гҖҒжүҖеұһгҒҷгӮӢдәӢжҘӯжүҖгҒҢгҖҢзҷ»йҢІдәӢжҘӯиҖ…пјҲзҷ»йҢІе–Җз—°еҗёеј•зӯүдәӢжҘӯиҖ…гғ»зҷ»йҢІзү№е®ҡиЎҢзӮәдәӢжҘӯиҖ…пјүгҖҚгҒ§гҒӮгӮӢе ҙеҗҲгҒҜгҖҒеҢ»её«гҒ®жҢҮзӨәгҖҒзңӢиӯ·её«зӯүгҒЁгҒ®йҖЈжҗәгҒ®дёӢгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҖҒгҒҹгӮ“гҒ®еҗёеј•зӯүгӮ’иЎҢгҒҲгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ

в–јй–ўйҖЈиЁҳдәӢ

д»Ӣиӯ·иҒ·е“ЎзӯүгҒ«гӮҲгӮӢе–Җз—°еҗёеј•зӯүпјҲгҒҹгӮ“гҒ®еҗёеј•гғ»зөҢз®Ўж „йӨҠпјүгҒ®еҲ¶еәҰ

иЁӘе•Ҹд»Ӣиӯ·дәӢжҘӯжүҖгҒ®гӮөгғјгғ“гӮ№жҸҗдҫӣиІ¬д»»иҖ…гҒ«гҒӘгӮҢгӮӢ

иЁӘе•Ҹд»Ӣиӯ·дәӢжҘӯжүҖгҒ§1дәәд»ҘдёҠгҒ®й…ҚзҪ®гҒҢзҫ©еӢҷгҒҘгҒ‘гӮүгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢиҒ·зЁ®гҒҢгҖҒгӮөгғјгғ“гӮ№жҸҗдҫӣиІ¬д»»иҖ…пјҲгӮөиІ¬пјүгҒ§гҒҷгҖӮгӮөгғјгғ“гӮ№жҸҗдҫӣиІ¬д»»иҖ…гҒҜгҖҒиЁӘе•Ҹд»Ӣиӯ·е“ЎпјҲгғҳгғ«гғ‘гғјпјүгӮ„гӮұгӮўгғһгғҚгӮёгғЈгғјгҖҒиЁӘе•Ҹд»Ӣиӯ·гӮөгғјгғ“гӮ№гҒ®гҒ”еҲ©з”ЁиҖ…ж§ҳгӮ’гҒӨгҒӘгҒҺгҖҒйҒ©еҲҮгҒӘгӮөгғјгғ“гӮ№жҸҗдҫӣгҒ®гҒҹгӮҒгҒ«гӮігғјгғҮгӮЈгғҚгғјгғҲжҘӯеӢҷгӮ’иЎҢгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгӮ„гӮҠгҒҢгҒ„гӮ’жұӮгӮҒгӮӢж–№гӮ„з®ЎзҗҶиҒ·гӮ’зӣ®жҢҮгҒ—гҒҹгҒ„ж–№гҒ«гҒҜжңҖйҒ©гҒӘиҒ·зЁ®гҒЁгҒ„гҒҲгӮӢгҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ

в–јй–ўйҖЈиЁҳдәӢ

иЁӘе•Ҹд»Ӣиӯ·дәӢжҘӯгҒ®гӮӯгғјгғ‘гғјгӮҪгғігҖҢгӮөгғјгғ“гӮ№жҸҗдҫӣиІ¬д»»иҖ…пјҲгӮөиІ¬пјүгҖҚгҒЁгҒҜпјҹ

ж¬ЎгғҡгғјгӮё | д»Ӣиӯ·иҒ·гҒ®д»ҠеҫҢгҒ®гӮӯгғЈгғӘгӮўгғ‘гӮ№гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҖҖгҖҖ

家ж—ҸгҒ®д»Ӣиӯ·гӮ’гҒҚгҒЈгҒӢгҒ‘гҒ«д»Ӣиӯ·зҰҸзҘүеЈ«гғ»зӨҫдјҡзҰҸзҘүдё»дәӢд»»з”ЁиіҮж јгӮ’еҸ–еҫ—гҖӮзҸҫеңЁгҒҜгғ©гӮӨгӮҝгғјгҖӮж—ҘгҖ…гҒ®жҡ®гӮүгҒ—гҒ«еҪ№з«ӢгҒӨиә«иҝ‘гҒӘжғ…е ұгӮ’гҒҠдјқгҒҲгҒҷгӮӢгҒ№гҒҸгҖҒд»Ӣиӯ·гғ»еҢ»зҷӮгғ»зҫҺе®№гғ»гӮ«гғ«гғҒгғЈгғјгҒӘгҒ©е№…еәғгҒ„гӮёгғЈгғігғ«гҒ®иЁҳдәӢгӮ’еҹ·зӯҶдёӯгҖӮ

FacebookгғҡгғјгӮёгҒ§

жңҖж–°иЁҳдәӢй…ҚдҝЎпјҒпјҒ

гғ¬гӮӘгғҸгӮҡгғ¬гӮ№21гӮҜгӮҷгғ«гғјгғ•гӮҡгҒ®д»Ӣиӯ·гӮөгғјгғ’гӮҷгӮ№

гғ¬гӮӘгғҸгӮҡгғ¬гӮ№21гӮҜгӮҷгғ«гғјгғ•гӮҡгҒ®д»Ӣиӯ·гӮөгғјгғ’гӮҷгӮ№