д»Ӣиӯ·гҒ®дҫҝеҲ©её–гғҲгғғгғ—гҒёжҲ»гӮӢ

гӮӮгҒ—гӮӮгҒ®гҒЁгҒҚгҒ®гҒҹгӮҒгҒ«иҰҡгҒҲгҒҰгҒҠгҒҚгҒҹгҒ„пјҒгҒ”й«ҳйҪўиҖ…гҒ®з·ҠжҖҘеҜҫеҝң

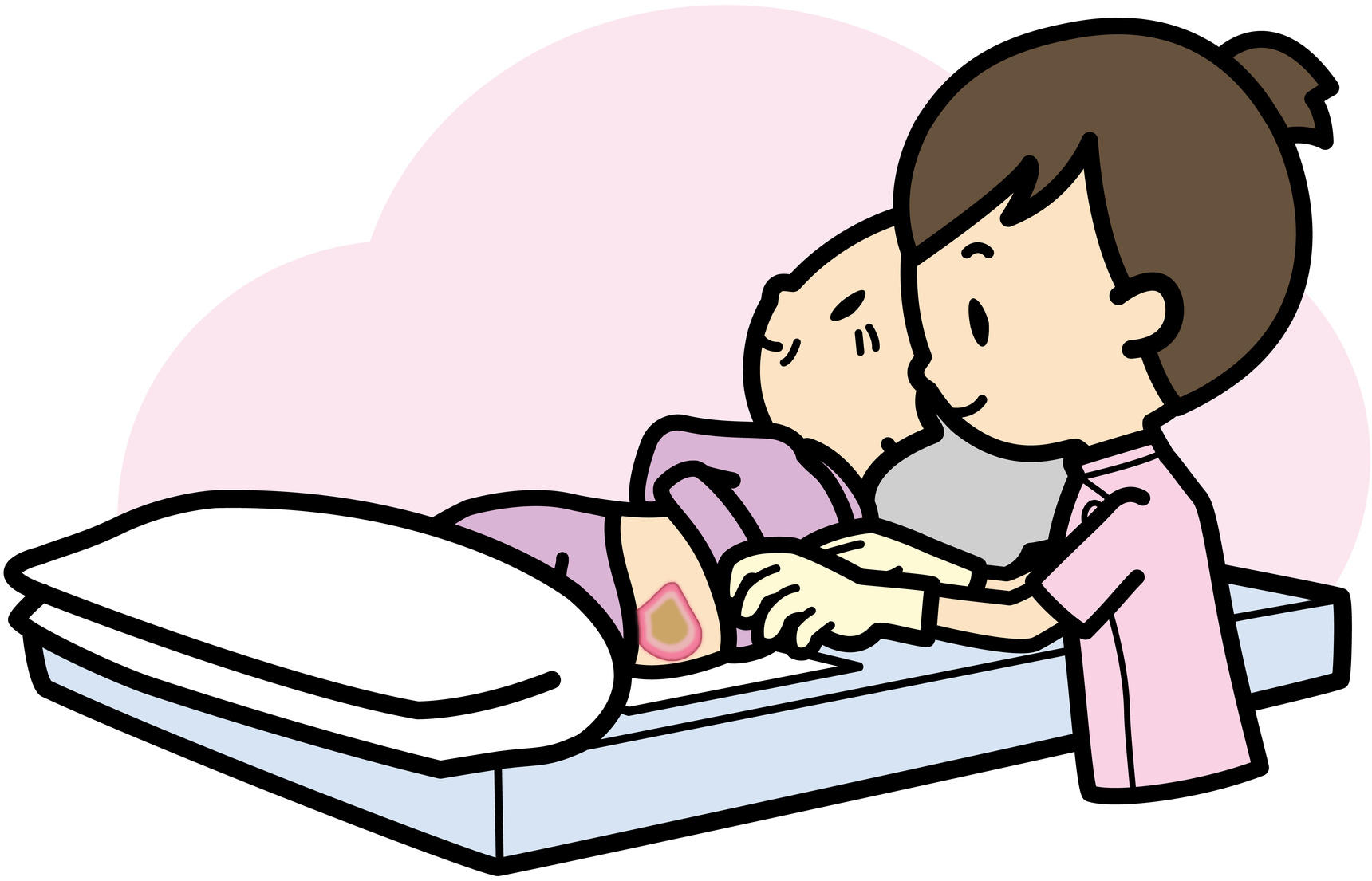

иҝ‘е№ҙгҖҒз·ҠжҖҘжҖ§гҒҢдҪҺгҒ„з—ҮзҠ¶гҒ§ж•‘жҖҘи»ҠгӮ’е‘јгҒ¶дәәгҒ®еў—еҠ гҒҢе•ҸйЎҢгҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҒҢгҖҒз·ҠжҖҘжҖ§гҒҢй«ҳгҒ„е ҙеҗҲгҒҜиҝ·гӮҸгҒҡж•‘жҖҘи»ҠгӮ’е‘јгҒ¶еҝ…иҰҒгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮзү№гҒ«й«ҳйҪўгҒ®ж–№гҒҜиҮӘиҰҡз—ҮзҠ¶гҒҢеҮәгҒ«гҒҸгҒ„гҒ“гҒЁгҒҢеӨҡгҒҸгҖҒйҮҚеӨ§гҒӘз—…ж°—гҒҢйҡ гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢеҸҜиғҪжҖ§гҒҢгҒӮгӮӢгҒҹгӮҒжіЁж„ҸгҒ—гҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°гҒ„гҒ‘гҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ

гҒҫгҒҹгҖҒж•‘жҖҘз–ҫжӮЈгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰжҢҒз—…гҒҢжӮӘеҢ–гҒ—гҒҹгӮҠгҖҒеҗҲдҪөз—ҮгӮ’иө·гҒ“гҒ—гҒҹгӮҠгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒӮгӮӢгҒ®гӮӮзү№еҫҙгҒ§гҒҷгҖӮд»ҠеӣһгҒҜгҖҒгҒҹгӮҒгӮүгӮҸгҒҡгҒ«ж•‘жҖҘи»ҠгӮ’е‘јгӮ“гҒ§гҒ»гҒ—гҒ„гҒ”й«ҳйҪўиҖ…гҒ®з—ҮзҠ¶гӮ„гҖҒж•‘жҖҘи»ҠгҒ®е‘јгҒіж–№гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒҠдјқгҒҲгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ

гҒҹгӮҒгӮүгӮҸгҒҡгҒ«ж•‘жҖҘи»ҠгӮ’е‘јгӮ“гҒ§гҒ»гҒ—гҒ„гҒ”й«ҳйҪўиҖ…гҒ®з—ҮзҠ¶

й«ҳйҪўгҒ®ж–№гҒ«еӨҡгҒ„ж•‘жҖҘз–ҫжӮЈгҒҜгҖҒи„іиЎҖз®Ўйҡңе®ігғ»еҝғз–ҫжӮЈгғ»е‘јеҗёеҷЁз–ҫжӮЈгғ»ж¶ҲеҢ–еҷЁз–ҫжӮЈгҒӘгҒ©гҒ§гҒҷгҖӮгҒҫгҒҹгҖҒи»ўеҖ’гғ»и»ўиҗҪзӯүгҒ®дәӢж•…гҒ«гӮҲгӮӢгӮұгӮ¬гҒ§ж•‘жҖҘжҗ¬йҖҒгҒ•гӮҢгӮӢж–№гӮӮеў—гҒҲгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

й«ҳйҪўгҒ®ж–№гҒ«дёӢиЁҳгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘз—ҮзҠ¶гҒҢгҒҝгӮүгӮҢгҒҹгӮүгҖҒгҒҹгӮҒгӮүгӮҸгҒҡгҒ«ж•‘жҖҘпјҲ119з•ӘпјүйҖҡе ұгҒ—гҒҰгҒҸгҒ гҒ•гҒ„гҖӮ

й ӯ

гғ»зӘҒ然гҒ®жҝҖгҒ—гҒ„й ӯз—ӣ

гғ»зӘҒ然гҒ®й«ҳзҶұ

гғ»жҖҘгҒ«гҒөгӮүгҒӨгҒҚгҖҒз«ӢгҒЈгҒҰгҒ„гӮүгӮҢгҒӘгҒ„

йЎ”пјҲзӣ®гӮ„еҸЈе…ғпјү

гғ»йЎ”еҚҠеҲҶгҒҢеӢ•гҒҚгҒ«гҒҸгҒ„гҖҒгҒ—гҒігӮҢгӮӢ

гғ»з¬‘гҒҶгҒЁеҸЈгӮ„йЎ”гҒ®зүҮж–№гҒҢгӮҶгҒҢгӮҖ

гғ»гҖҢгӮҚгӮҢгҒӨгҖҚгҒҢгҒҫгӮҸгӮҠгҒ«гҒҸгҒ„

гғ»иҰӢгҒҲгӮӢзҜ„еӣІгҒҢзӢӯгҒҸгҒӘгӮӢ

гғ»е‘ЁгӮҠгҒҢдәҢйҮҚгҒ«иҰӢгҒҲгӮӢ

иғёгғ»иғҢдёӯ

гғ»зӘҒ然гҒ®жҝҖз—ӣиғёз—ӣгғ»иғҢйғЁз—ӣ

гғ»жҖҘгҒӘжҒҜеҲҮгӮҢгҖҒе‘јеҗёеӣ°йӣЈ

гғ»ж—…иЎҢгҒӘгҒ©гҒ®еҫҢгҒ«з—ӣгҒҝеҮәгҒ—гҒҹ

гғ»з—ӣгӮҖе ҙжүҖгҒҢ移еӢ•гҒҷгӮӢ

жүӢгғ»и¶і

гғ»зӘҒ然гҒ®гҒ—гҒігӮҢ

гғ»зӘҒ然гҖҒзүҮж–№гҒ®и…•гӮ„и¶ігҒ«еҠӣгҒҢе…ҘгӮүгҒӘгҒҸгҒӘгӮӢ

гҒҠи…№

гғ»зӘҒ然гҒ®жҝҖгҒ—гҒ„и…№з—ӣ

гғ»иЎҖгӮ’еҗҗгҒҸ

гҒқгҒ®д»–

гғ»ж„ҸиӯҳгҒҢгҒӘгҒ„пјҲиҝ”дәӢгҒҢгҒӘгҒ„пјүгҒҫгҒҹгҒҜгҒҠгҒӢгҒ—гҒ„пјҲгӮӮгҒҶгӮҚгҒҶгҒЁгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢпјү

гғ»гҒ‘гҒ„гӮҢгӮ“гҒҢжӯўгҒҫгӮүгҒӘгҒ„

гғ»еҶ·гӮ„жұ—гӮ’дјҙгҒҶгӮҲгҒҶгҒӘеј·гҒ„еҗҗгҒҚж°—

гғ»зү©гӮ’гҒ®гҒ©гҒ«гҒӨгҒҫгӮүгҒӣгҒҹ

гғ»еӨ§йҮҸгҒ®еҮәиЎҖгӮ’дјҙгҒҶгҒ‘гҒҢ

гғ»еәғзҜ„еӣІгҒ®гӮ„гҒ‘гҒ©

гғ»дәӨйҖҡдәӢж•…гӮ„и»ўиҗҪгҖҒи»ўеҖ’гҒ§еј·гҒ„иЎқж’ғгӮ’еҸ—гҒ‘гҒҹ

в—Һ ж•‘жҖҘи»ҠгҒ®еҲ©з”ЁгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰи©ігҒ—гҒҸгҒҜз·ҸеӢҷзңҒж¶ҲйҳІеәҒгҒ®гғӣгғјгғ гғҡгғјгӮёгӮ’еҸӮиҖғгҒ«гҒ—гҒҰгҒҸгҒ гҒ•гҒ„гҖӮ

гҖҢж•‘жҖҘи»ҠеҲ©з”ЁгғӘгғјгғ•гғ¬гғғгғҲпјҲй«ҳйҪўиҖ…зүҲпјүгҖҚгҖҢж•‘жҖҘи»ҠгӮ’дёҠжүӢгҒ«дҪҝгҒ„гҒҫгҒ—гӮҮгҒҶгҖҚ

ж•‘жҖҘи»ҠгӮ’е‘јгҒ¶гҒ№гҒҚгҒӢиҝ·гҒЈгҒҹгҒЁгҒҚгҒҜ

гҒқгҒ®д»–гҒ®з—ҮзҠ¶гҒ§гҖҒж•‘жҖҘи»ҠгӮ’е‘јгҒ¶гҒ№гҒҚгҒӢиҝ·гҒЈгҒҹгҒЁгҒҚгҒҜгҖҒгҒҠиҝ‘гҒҸгҒ®ж•‘жҖҘзӣёи«ҮзӘ“еҸЈпјҲ#7119гҒӘгҒ©пјүгӮ„гҒӢгҒӢгӮҠгҒӨгҒ‘еҢ»гҒ«зӣёи«ҮгҒ—гҒҰгҒҝгҒҫгҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ

гҖҢвҷҜ7119гҖҚгҒ«йӣ»и©ұгҒҷгӮӢ

ж•‘жҖҘе®үеҝғгӮ»гғігӮҝгғјдәӢжҘӯгҖҢ#7119гҖҚпјҲиҮӘжІ»дҪ“гҒ«гӮҲгҒЈгҒҰеҗҚз§°гҒҢз•°гҒӘгӮҠгҒҫгҒҷпјүгҒҜгҖҒжҖҘгҒӘз—…ж°—гӮ„гӮұгӮ¬гҒ§еӣ°гҒЈгҒҹгҒЁгҒҚгҒ«з”ЁгҒ„гӮӢйӣ»и©ұзӣёи«ҮзӘ“еҸЈгҒ§гҒҷгҖӮ

гҖҢж•‘жҖҘи»ҠгӮ’е‘јгӮ“гҒ ж–№гҒҢгӮҲгҒ„гҒӢгҖҚгҖҢгҒҷгҒҗз—…йҷўгҒ«иЎҢгҒЈгҒҹж–№гҒҢгӮҲгҒ„гҒӢгҖҚгҖҢгҒ©гҒ“гҒ®з—…йҷўгҒ«иЎҢгҒЈгҒҹгӮүгҒ„гҒ„гҒӢгҖҚгҒӘгҒ©гҖҒеҲӨж–ӯгҒ«иҝ·гҒЈгҒҹгҒЁгҒҚгҒ«гҖҒгҖҢвҷҜ7119пјҲгҒҫгҒҹгҒҜең°еҹҹгҒ”гҒЁгҒ«е®ҡгӮҒгӮүгӮҢгҒҹйӣ»и©ұз•ӘеҸ·пјүгҖҚгҒ«йӣ»и©ұгҒҷгӮӢгҒЁгҖҒж•‘жҖҘйӣ»и©ұзӣёи«ҮгӮ’еҸ—гҒ‘гӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮ

зӣёи«Үж–ҷгҒҜз„Ўж–ҷпјҲйҖҡи©ұж–ҷгҒҜеҲ©з”ЁиҖ…иІ жӢ…пјүгҒ§гҒҷгҖӮ

ж•‘жҖҘйӣ»и©ұзӣёи«ҮгҒ«гҒҜгҖҒеҢ»её«гӮ„зңӢиӯ·её«гҖҒгғҲгғ¬гғјгғӢгғігӮ°гӮ’еҸ—гҒ‘гҒҹзӣёи«Үе“ЎгҒӘгҒ©гҒҢеҜҫеҝңгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ

з·ҠжҖҘжҖ§гҒҢй«ҳгҒ„е ҙеҗҲгҒҜиҝ…йҖҹгҒӘж•‘жҖҘеҮәеӢ•гҒ«гҒӨгҒӘгҒҺгҖҒз·ҠжҖҘжҖ§гҒҢй«ҳгҒҸгҒӘгҒ„е ҙеҗҲгҒҜеҸ—иЁәеҸҜиғҪгҒӘеҢ»зҷӮж©ҹй–ўгӮ’жЎҲеҶ…гҒ—гҒҰгҒҸгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮ

вҖ»гҖҢ#7119гҖҚгӮ’иЁӯзҪ®гҒ—гҒҰгҒ„гҒӘгҒ„ең°еҹҹгҒ§гҒҜгҖҒгҒӢгҒӢгӮҠгҒӨгҒ‘гҒ®з—…йҷўгӮ„жңҖеҜ„гӮҠгҒ®з—…йҷўгҖҒгҖҢвҷҜ7119гҖҚд»ҘеӨ–гҒ®з•ӘеҸ·гҒ§ж•‘жҖҘйӣ»и©ұзӣёи«ҮзӯүгӮ’иЎҢгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢе ҙеҗҲгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ

еҸ—иЁәгҒ§гҒҚгӮӢеҢ»зҷӮж©ҹй–ўгҒҜгҖҒгҒҠдҪҸгҒҫгҒ„гҒ®йғҪйҒ“еәңзңҢгҒ®гҖҢеҢ»зҷӮжғ…е ұгғҚгғғгғҲпјҲгғҠгғ“гӮӨпјүгҖҚгҒ§жӨңзҙўгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮ

й–ўйҖЈгғӘгғігӮҜ

ж¶ҲйҳІеәҒгҖҢж•‘жҖҘе®үеҝғгӮ»гғігӮҝгғјдәӢжҘӯпјҲ#7119пјүй–ўйҖЈжғ…е ұгҖҚе…ЁеӣҪзүҲж•‘жҖҘеҸ—иЁәгӮўгғ—гғӘгҖҢQеҠ©пјҲгҒҚгӮ…гғјгҒҷгҒ‘пјүгҖҚ

гҖҢQеҠ©пјҲгҒҚгӮ…гғјгҒҷгҒ‘пјүгҖҚгҒҜгҖҒз—…ж°—гӮ„гӮұгӮ¬гӮ’гҒ—гҒҹгҒЁгҒҚгҒ«гҖҒз—ҮзҠ¶гҒ®з·ҠжҖҘеәҰгӮ’зҙ ж—©гҒҸеҲӨж–ӯгҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҒ®гӮўгғ—гғӘгҒ§гҒҷгҖӮ

ж¶ҲйҳІеәҒгҒҢгҖҢгӮ№гғһгғӣзүҲгҖҚгҒЁгҖҢгӮҰгӮ§гғ–зүҲгҖҚгӮ’з„Ўж–ҷгҒ§жҸҗдҫӣгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

еҪ“гҒҰгҒҜгҒҫгӮӢз—ҮзҠ¶гӮ’з”»йқўдёҠгҒ§йҒёжҠһгҒ—гҒҰгҒ„гҒҸгҒЁгҖҒз·ҠжҖҘеәҰгҒ«еҝңгҒҳгҒҹеҝ…иҰҒгҒӘеҜҫеҝңгҒҢиЎЁзӨәгҒ•гӮҢгҒҫгҒҷгҖӮ

з·ҠжҖҘеәҰгҒҢй«ҳгҒ„е ҙеҗҲгҒҜгҖҒгӮўгғ—гғӘгҒӢгӮү119з•ӘгҒ«йӣ»и©ұгҒ§гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮеҸ—иЁәгҒ§гҒҚгӮӢеҢ»зҷӮж©ҹй–ўгҒ®жӨңзҙўгҖҒеҸ—иЁәжүӢж®өгҒ®жӨңзҙўпјҲгӮҝгӮҜгӮ·гғјгҒӘгҒ©пјүгӮӮеҸҜиғҪгҒ§гҒҷгҖӮ

ж•‘жҖҘи»ҠпјҲ119з•ӘпјүгҒ®е‘јгҒіж–№

ж•‘жҖҘи»ҠгӮ’е‘јгҒ¶гҒЁгҒҚгҒ®йӣ»и©ұз•ӘеҸ·гҒҜгҖҢ119з•ӘгҖҚгҒ§гҒҷгҖӮжҗәеёҜйӣ»и©ұгӮ„гӮ№гғһгғјгғҲгғ•гӮ©гғігҒӢгӮүгҒӢгҒ‘гӮӢе ҙеҗҲгӮӮеҗҢгҒҳгҒҸгҖҢ119з•ӘгҖҚгҒёйҖҡе ұгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ

дёҖиҲ¬зҡ„гҒӘж•‘жҖҘйҖҡе ұгҒ®жөҒгӮҢ

в‘ гҖҢ119з•ӘгҖҚгҒ«гғҖгӮӨгғӨгғ«гҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ

в‘ЎгҖҢзҒ«дәӢгҒ§гҒҷгҒӢпјҹж•‘жҖҘгҒ§гҒҷгҒӢпјҹгҖҚгҒЁе°ӢгҒӯгӮүгӮҢгҒҹгӮүгҖҢж•‘жҖҘгҒ§гҒҷгҖҚгҒЁе‘ҠгҒ’гҒҫгҒҷгҖӮ

в‘ўжқҘгҒҰгҒ»гҒ—гҒ„гҖҢдҪҸжүҖгҖҚгӮ’еёӮз”әжқ‘еҗҚгҒӢгӮүдјқгҒҲгҒҫгҒҷгҖӮ

в‘ЈгҒ”й«ҳйҪўиҖ…гҒ®гҖҢз—ҮзҠ¶гҖҚгҖҢе№ҙйҪўгҖҚгҖҢжҖ§еҲҘгҖҚгҒӘгҒ©гӮ’дјқгҒҲгҒҫгҒҷгҖӮ

в‘ӨгҒӮгҒӘгҒҹпјҲйҖҡе ұиҖ…пјүгҒ®гҖҢеҗҚеүҚгҖҚгҒЁйҖЈзөЎеҸҜиғҪгҒӘгҖҢйӣ»и©ұз•ӘеҸ·гҖҚгӮ’дјқгҒҲгҒҫгҒҷгҖӮ

вҖ» дёҠиЁҳгҒ®гҒ»гҒӢгҒ«гӮӮи©ігҒ—гҒ„зҠ¶жіҒгӮ’иҒһгҒӢгӮҢгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮеҲҶгҒӢгӮӢзҜ„еӣІгҒ§зӯ”гҒҲгҒҫгҒ—гӮҮгҒҶгҖӮгҖҖ

гҒҫгҒҹгҖҒйӣ»и©ұгҒ§ж¶ҲйҳІжң¬йғЁгҒӢгӮүеҝңжҖҘжүӢеҪ“гӮ’жҢҮзӨәгҒ•гӮҢгӮӢе ҙеҗҲгӮӮгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮгҒ„гҒ–гҒЁгҒ„гҒҶгҒЁгҒҚгҒ«ж…ҢгҒҰгҒӘгҒ„гҒҹгӮҒгҒ«гҖҒгҒҠиҝ‘гҒҸгҒ®ж¶ҲйҳІжң¬йғЁгғ»ж¶ҲйҳІзҪІгҒ§иЎҢгӮҸгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢеҝңжҖҘжүӢеҪ“гҒ®и¬ӣзҝ’дјҡгҒ«еҸӮеҠ гҒ—гҒҰжҠҖиЎ“гӮ’иә«гҒ«гҒӨгҒ‘гҒҰгҒҠгҒҸгҒЁгӮҲгҒ„гҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ

ж¶ҲйҳІеәҒгҒҜгҖҒe-гғ©гғјгғӢгғігӮ°гҒ§еҝңжҖҘжүӢеҪ“гҒ®еҹәжң¬зҹҘиӯҳгҒҢеӯҰгҒ№гӮӢгҖҢеҝңжҖҘжүӢеҪ“WEBи¬ӣзҝ’гҖҚгӮӮз”Ёж„ҸгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

AEDгҒ®иЁӯзҪ®е ҙжүҖгҒҜгҖҒе…ЁеӣҪAEDгғһгғғгғ—пјҲдёҖиҲ¬иІЎеӣЈжі•дәәж—Ҙжң¬ж•‘жҖҘеҢ»зҷӮиІЎеӣЈпјүгҒ§зўәиӘҚгҒ§гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮ

ж•‘жҖҘи»ҠгӮ’еҫ…гҒӨй–“гҒ«з”Ёж„ҸгҒҷгӮӢгӮӮгҒ®

гғ»гғһгӮӨгғҠгғігғҗгғјгӮ«гғјгғү

гғ»дҝқйҷәиЁјгӮ„иЁәеҜҹеҲё

гғ»гҒҠйҮ‘

гғ»пјҲгҒ”й«ҳйҪўиҖ…гҒ®пјүйқҙ

гғ»йЈІгӮ“гҒ§гҒ„гӮӢи–¬пјҲгҒҠгҒҸгҒҷгӮҠжүӢеёіпјү

гғ»жҗәеёҜйӣ»и©ұгҒӘгҒ©

ж•‘жҖҘи»ҠгҒҢжқҘгҒҹгӮүж•‘жҖҘйҡҠе“ЎгҒ«дјқгҒҲгӮӢгҒ“гҒЁ

гғ»дәӢж•…гӮ„дҪ“иӘҝгҒҢжӮӘгҒҸгҒӘгҒЈгҒҹзҠ¶жіҒ

гғ»ж•‘жҖҘйҡҠгҒҢеҲ°зқҖгҒҷгӮӢгҒҫгҒ§гҒ®ж§ҳеӯҗгӮ„гҒқгҒ®еӨүеҢ–

гғ»иЎҢгҒЈгҒҹеҝңжҖҘжүӢеҪ“гҒ®еҶ…е®№

гғ»гҒ”й«ҳйҪўиҖ…гҒ®жғ…е ұпјҲжҢҒз—…гғ»йЈІгӮ“гҒ§гҒ„гӮӢи–¬гғ»гҒӢгҒӢгӮҠгҒӨгҒ‘гҒ®еҢ»зҷӮж©ҹй–ўгғ»гҒӢгҒӢгӮҠгҒӨгҒ‘еҢ»гҒ®жҢҮзӨәгҒӘгҒ©пјү

вҖ» ж•‘жҖҘи»ҠгҒ«еҗҢд№—гҒ—гҒҰз•ҷе®ҲгҒ«гҒҷгӮӢе ҙеҗҲгҒҜгҖҒзҒ«гҒ®е…ғгҒ®зўәиӘҚгҒЁжҲёз· гӮҠгӮӮеҝҳгӮҢгҒӘгҒ„гӮҲгҒҶгҒ«гҒ—гҒҫгҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ

ж•‘жҖҘйҖҡе ұжҷӮгҒ«ж°—гӮ’гҒӨгҒ‘гҒҹгҒ„гҒ“гҒЁ

йҖҡе ұдёӯгҒ«гҖҢгҒ„гҒ„гҒӢгӮүж—©гҒҸжқҘгҒҰпјҒгҖҚгҒЁгғ‘гғӢгғғгӮҜгҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒ—гҒҫгҒҶж–№гҒҢеӨҡгҒ„гҒқгҒҶгҒ§гҒҷгҖӮз·ҠжҖҘжҖ§гҒҢй«ҳгҒ„е ҙеҗҲгҒҜгҖҒдјҡи©ұдёӯгҒ§гӮӮе ҙжүҖзӯүгҒҢеҲҶгҒӢгҒЈгҒҹжҷӮзӮ№гҒ§ж•‘жҖҘи»ҠгҒҜеҮәеӢ•гҒ—гҒҫгҒҷгҖӮз·ҠжҖҘжҷӮгҒҜиӘ°гҒ§гӮӮж…ҢгҒҰгҒҰгҒ—гҒҫгҒҶгӮӮгҒ®гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒгҒқгӮ“гҒӘгҒЁгҒҚгҒ“гҒқиҗҪгҒЎзқҖгҒ„гҒҰжҢҮд»Өе“ЎгҒ®иіӘе•ҸгҒ«гӮҶгҒЈгҒҸгӮҠзӯ”гҒҲгҒҫгҒ—гӮҮгҒҶгҖӮз„ҰгҒЈгҒҰдёҖж–№зҡ„гҒ«и©ұгҒҷгҒЁжӯЈзўәгҒ«дјқгӮҸгӮүгҒҡгҖҒгҒӢгҒҲгҒЈгҒҰжҷӮй–“гҒҢгҒӢгҒӢгҒЈгҒҰгҒ—гҒҫгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

еҝ…иҰҒдәӢй …пјҲдҪҸжүҖгғ»йӣ»и©ұз•ӘеҸ·гҒӘгҒ©пјүгӮ’жӣёгҒ„гҒҹгӮӮгҒ®гӮ’йӣ»и©ұгҒ®иҝ‘гҒҸгҒ«зҪ®гҒ„гҒҰгҒҠгҒҸгҒЁгӮ№гғ гғјгӮәгҒ§гҒҷгҖӮгҒ”й«ҳйҪўиҖ…гҒ®жғ…е ұпјҲжҢҒз—…гҒӘгҒ©пјүгҒҜгҖҒгҒӮгӮүгҒӢгҒҳгӮҒгғЎгғўгҒ«гҒҫгҒЁгӮҒгҒҰгҒҠгҒҸгҒЁгӮҲгҒ„гҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҖӮдәәжүӢгҒҢгҒӮгӮӢе ҙеҗҲгҒҜгҖҒеӨ–гҒёеҮәгҒҰж•‘жҖҘи»ҠгӮ’иӘҳе°ҺгҒҷгӮӢгҒЁеҲ°зқҖгҒҢж—©гҒҸгҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ

гҒҫгҒҹгҖҒгҖҢиҝ‘жүҖиҝ·жғ‘гҒ«гҒӘгӮӢгҒӢгӮүгҖҚгҒӘгҒ©гҒ®зҗҶз”ұгҒ§гҖҢгӮөгӮӨгғ¬гғігӮ’йіҙгӮүгҒ•гҒҡгҒ«жқҘгҒҰгҖҚгҒЁгҒ„гҒҶйҖҡе ұгӮӮеӨҡгҒ„гҒқгҒҶгҒ§гҒҷгҖӮгҒ—гҒӢгҒ—гҖҒж•‘жҖҘи»ҠзӯүгҒ®з·ҠжҖҘиҮӘеӢ•и»ҠгҒҜйҒ“и·ҜдәӨйҖҡжі•гҒ§гӮөгӮӨгғ¬гғігҒЁиөӨиүІзҒҜгҒҢзҫ©еӢҷд»ҳгҒ‘гӮүгӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

жҗәеёҜйӣ»и©ұгғ»гӮ№гғһгғјгғҲгғ•гӮ©гғігҒӢгӮү119з•ӘйҖҡе ұгҒ—гҖҒз®ЎиҪ„еӨ–гҒ®ж¶ҲйҳІжң¬йғЁгҒ«гҒӨгҒӘгҒҢгҒЈгҒҹе ҙеҗҲгҒҜгҖҒз®ЎиҪ„гҒ®ж¶ҲйҳІжң¬йғЁгҒ«и»ўйҖҒгҒ•гӮҢгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮйҖҡе ұгҒҢи»ўйҖҒгҒ•гӮҢгӮӢгҒЁгҒҚгҒҜгҖҒйӣ»и©ұгӮ’еҲҮгӮүгҒҡгҒ«еҫ…гҒЎгҒҫгҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ

гҒҫгҒҹгҖҒж¶ҲйҳІжң¬йғЁгҒӢгӮүжҗәеёҜйӣ»и©ұзӯүгҒ«зўәиӘҚгҒ®йҖЈзөЎгҒҢе…ҘгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮйҖҡе ұеҫҢгӮӮйӣ»жәҗгӮ’еҲҮгӮүгҒҡгҖҒгҒҷгҒҗгҒ«еҮәгӮүгӮҢгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒ—гҒҰгҒҠгҒҸгҒ“гҒЁгҒҢйҮҚиҰҒгҒ§гҒҷгҖӮ

гҒӘгҒҠгҖҒGPSж©ҹиғҪгҒҢгҒӨгҒ„гҒҰгҒ„гӮӢжҗәеёҜйӣ»и©ұгғ»гӮ№гғһгғјгғҲгғ•гӮ©гғігҒ®е ҙеҗҲгҒҜгҖҒйҖҡе ұеүҚгҒ«GPSж©ҹиғҪгӮ’жңүеҠ№гҒ«гҒҷгӮӢеҝ…иҰҒгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮгҒҹгҒ гҒ—йӣ»жіўгҒ®еҸ—дҝЎзҠ¶ж…ӢгҒӘгҒ©гҒ«гӮҲгӮҠдҪҚзҪ®жғ…е ұгӮ’зўәиӘҚгҒ§гҒҚгҒӘгҒ„гҒ“гҒЁгӮӮгҒӮгӮӢгҒҹгӮҒгҖҒдҪҸжүҖгӮ„зӣ®еҚ°гҒЁгҒӘгӮӢзӣ®жЁҷзү©пјҲеӨ§гҒҚгҒӘе»әзү©гғ»дәӨе·®зӮ№гҒӘгҒ©пјүгӮ’еҸЈй ӯгҒ§гӮӮдјқгҒҲгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒ—гҒҫгҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ

жңҖиҝ‘гҒҜгҖҒең°еҹҹгӮ„ж°‘й–“гҒ§гҒ”й«ҳйҪўиҖ…гӮ’иҰӢе®ҲгӮӢгӮөгғјгғ“гӮ№гҒҢеў—гҒҲгҒҰгҒҚгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒҫгҒҹгҖҒдёҖдәәжҡ®гӮүгҒ—гӮ„гҒ”й«ҳйҪўиҖ…гҒ®гҒҝгҒ®дё–еёҜгҖҒж—ҘдёӯдёҖдәәгҒ«гҒӘгӮӢгҒ”й«ҳйҪўиҖ…гҒӘгҒ©гҒ®гҒҹгӮҒгҒ«гҖҢз·ҠжҖҘйҖҡе ұгӮ·гӮ№гғҶгғ гҖҚзӯүгӮ’е°Һе…ҘгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢиҮӘжІ»дҪ“гӮӮгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮиҮӘжІ»дҪ“гҒ®гӮөгғјгғ“гӮ№гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒҜгҖҒеёӮеҢәз”әжқ‘гҒ®зӘ“еҸЈгӮ„ең°еҹҹеҢ…жӢ¬ж”ҜжҸҙгӮ»гғігӮҝгғјгҖҒгӮұгӮўгғһгғҚгӮёгғЈгғјгҒӘгҒ©гҒ«е•ҸгҒ„еҗҲгӮҸгҒӣгҒҰгҒҝгҒҫгҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ

家ж—ҸгҒ®д»Ӣиӯ·гӮ’гҒҚгҒЈгҒӢгҒ‘гҒ«д»Ӣиӯ·зҰҸзҘүеЈ«гғ»зӨҫдјҡзҰҸзҘүдё»дәӢд»»з”ЁиіҮж јгӮ’еҸ–еҫ—гҖӮзҸҫеңЁгҒҜгғ©гӮӨгӮҝгғјгҖӮж—ҘгҖ…гҒ®жҡ®гӮүгҒ—гҒ«еҪ№з«ӢгҒӨиә«иҝ‘гҒӘжғ…е ұгӮ’гҒҠдјқгҒҲгҒҷгӮӢгҒ№гҒҸгҖҒд»Ӣиӯ·гғ»еҢ»зҷӮгғ»зҫҺе®№гғ»гӮ«гғ«гғҒгғЈгғјгҒӘгҒ©е№…еәғгҒ„гӮёгғЈгғігғ«гҒ®иЁҳдәӢгӮ’еҹ·зӯҶдёӯгҖӮ

FacebookгғҡгғјгӮёгҒ§

жңҖж–°иЁҳдәӢй…ҚдҝЎпјҒпјҒ

гғ¬гӮӘгғҸгӮҡгғ¬гӮ№21гӮҜгӮҷгғ«гғјгғ•гӮҡгҒ®д»Ӣиӯ·гӮөгғјгғ’гӮҷгӮ№

гғ¬гӮӘгғҸгӮҡгғ¬гӮ№21гӮҜгӮҷгғ«гғјгғ•гӮҡгҒ®д»Ӣиӯ·гӮөгғјгғ’гӮҷгӮ№