共生型サービスの基準

「障害福祉」と「介護保険」の人員配置、設備基準などには違いがあります。

ホームヘルプサービス

出典:首相官邸ホームページ「共生型サービスの概要について(厚生労働省作成資料)」

「老計10号(老計第10号)」とは

厚生労働省による通知「訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について」のことです。

介護保険制度の訪問介護としてできることが具体的に示されています。

ホームヘルプサービスの場合、人員配置については、それぞれの事業所で常勤専従の管理者1人、常勤のサービス提供責任者1人以上、訪問介護員等は常勤換算2.5人以上となっており、基準が類似しています。

しかし、訪問介護員等の資格については大きく異なっています。

デイサービス

出典:首相官邸ホームページ「共生型サービスの概要について(厚生労働省作成資料)」

設備基準については、障害福祉サービス事業所の「訓練・作業室」は「支障がない広さ」となっていますが、介護保険サービス事業所の「食堂および機能訓練室」は「3平方メートル×利用定員数」と明確に定められています。

ショートステイ

出典:首相官邸ホームページ「共生型サービスの概要について(厚生労働省作成資料)」

人員配置について、介護保険サービス事業所は医師1人以上、生活相談員は利用者100人につき常勤換算で1人以上、介護職員または看護職員は利用者3人につき常勤換算で1人以上、栄養士1人以上、機能訓練指導員が1人以上など細かく定められています。

しかし、障害福祉サービス事業所は、医療機関との連携等ができていれば医師は不要、サービス管理責任者は利用者60人まで常勤1人以上で可となっています。

居室についても、介護保険サービス施設は1人当たり10.65平方メートル以上が必要ですが、障がい者施設は、床面積を収納設備等は除いた9.9平方メートル以上(単独型は8平方メートル以上)としています。

共生型サービスの報酬の基本的な考え方

「共生型サービス」は、障害福祉と介護保険、どちらか一方の基準を満たせない場合の「(共生型)居宅サービスの指定の特例」を設けたものです。

介護保険と障害福祉の両方の制度基準を満たしている事業所は、それぞれの制度から既定の報酬を受けられますが、障害福祉サービス事業所が介護保険サービスを行う場合、本来的な介護保険事業所の基準を満たしていないため、本来の報酬単価とは区別されています。

共生型サービスの報酬イメージ

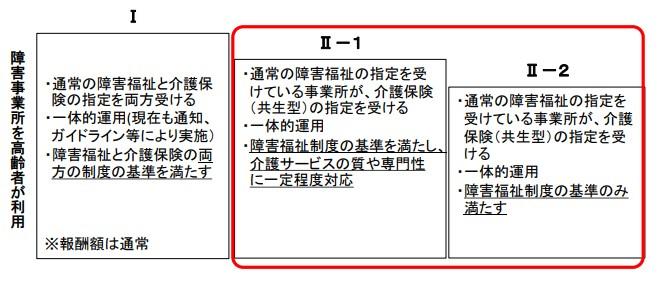

例えば、障害福祉サービス事業所が介護保険サービスを行う場合、共生型サービスの報酬体系は「Ⅰ」「Ⅱ-1」「Ⅱ-2」の3種類があります。

出典:首相官邸ホームページ「共生型サービスの概要について(厚生労働省作成資料)」

共生型サービスⅠ

障害福祉・介護保険の両制度の基準を満たす場合です。

通常の「障害福祉」と「介護保険」両方の指定を受けることができ、報酬額も通常通りになります。

共生型サービスⅡ

・Ⅱ-1

障害福祉事業所の基準を満たし、介護サービスの質や専門性に一定程度対応する場合です。

通常の障害福祉の指定を受けている事業所が、介護保険(共生型)の指定を受けることができます。 サービス管理責任者を配置するなどの要件を満たすことで加算を算定できますが、報酬額は「共生型サービスⅠ」よりも低くなります。

・Ⅱ-2

障害福祉事業所の基準のみ満たす場合です。

通常の障害福祉の指定を受けている事業所が、介護保険(共生型)の指定を受けることができますが、報酬額は「Ⅱ-1」よりもさらに低くなります。

「共生型サービス」には、一人ひとりの特性や幅広いニーズに対応できる人材の育成、行政等との連携強化などの課題もあります。しかし、さまざまな方を受け入れることで多様な世代や利用者の交流が広がり、地域のつながりが強まるなど、よい効果が生まれることが期待されています。

家族の介護をきっかけに介護福祉士・社会福祉主事任用資格を取得。現在はライター。日々の暮らしに役立つ身近な情報をお伝えするべく、介護・医療・美容・カルチャーなど幅広いジャンルの記事を執筆中。

Facebookページで

最新記事配信!!

レオパレス21グループの介護サービス

レオパレス21グループの介護サービス