д»Ӣиӯ·гҒ®дҫҝеҲ©её–гғҲгғғгғ—гҒёжҲ»гӮӢ

з·ҸеҗҲдәӢжҘӯпјҲд»Ӣиӯ·дәҲйҳІгғ»ж—Ҙеёёз”ҹжҙ»ж”ҜжҸҙз·ҸеҗҲдәӢжҘӯпјүгҒЁгҒҜпјҹгӮөгғјгғ“гӮ№еҶ…е®№гҒЁеҲ©з”Ёж–№жі•

з·ҸеҗҲдәӢжҘӯпјҲд»Ӣиӯ·дәҲйҳІгғ»ж—Ҙеёёз”ҹжҙ»ж”ҜжҸҙз·ҸеҗҲдәӢжҘӯпјүгҒ®зү№еҫҙ

еёӮз”әжқ‘гҒ«гӮҲгӮӢдәӢжҘӯгҒ®йҒӢе–¶

з·ҸеҗҲдәӢжҘӯе°Һе…ҘеүҚгҒ®д»Ӣиӯ·дәҲйҳІгӮөгғјгғ“гӮ№гҒҜгҖҒеӣҪгҒ®д»Ӣиӯ·дҝқйҷәеҲ¶еәҰгӮҲгҒЈгҒҰеҹәжә–гӮ„еҚҳдҫЎгҒҢе…ЁеӣҪдёҖеҫӢгҒ§гҒ—гҒҹгҖӮгҒ—гҒӢгҒ—гҖҒе°Һе…ҘеҫҢгҒҜеҗ„еёӮз”әжқ‘гҒҢеҹәжә–гӮ„еҚҳдҫЎгӮ’иЁӯе®ҡгҒ—гҒҰйҒӢе–¶гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮеҗ„иҮӘжІ»дҪ“гҒҢдё»дҪ“гҒЁгҒӘгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§иҮӘз”ұеәҰгҒҢй«ҳгҒҸгҒӘгӮҠгҖҒең°еҹҹгҒ®е®ҹжғ…гҒ«еҝңгҒҳгҒҹгӮөгғјгғ“гӮ№гӮ’еүөж„Ҹе·ҘеӨ«гҒ«гӮҲгҒЈгҒҰжҸҗдҫӣгҒ§гҒҚгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢзү№еҫҙгҒ§гҒҷгҖӮ

ең°еҹҹгҒ®дәәзҡ„иіҮжәҗгғ»зӨҫдјҡиіҮжәҗгҒ®жҙ»з”Ё

ж—ўеӯҳгҒ®д»Ӣиӯ·дәӢжҘӯжүҖгҒ гҒ‘гҒ§гҒӘгҒҸгҖҒNPOгғ»гғңгғ©гғігғҶгӮЈгӮўеӣЈдҪ“гғ»ж°‘й–“дјҒжҘӯгғ»еҚ”еҗҢзө„еҗҲгғ»ең°еҹҹдҪҸж°‘гҒӘгҒ©гҒ«гӮҲгӮӢгӮөгғјгғ“гӮ№гӮӮжҸҗдҫӣгҒ§гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮгҒ”й«ҳйҪўиҖ…гҒ®з”ҹжҙ»гӮ’ең°еҹҹе…ЁдҪ“гҒ§ж”ҜжҸҙгҒҷгӮӢеҸ–гӮҠзө„гҒҝгҒҢйҖІгӮҖгҒ“гҒЁгҒ«гӮҲгӮҠгҖҒең°еҹҹжҙ»еҠӣгҒ®еҗ‘дёҠгҒ«гҒӨгҒӘгҒҢгӮӢгҒ®гҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒӢгҒЁжңҹеҫ…гҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

еҲ©з”ЁиҖ…гҒ®гғӢгғјгӮәгҒ«еҗҲгҒЈгҒҹжҹ”и»ҹгҒӘеҜҫеҝңгҒҢеҸҜиғҪ

з·ҸеҗҲдәӢжҘӯгҒҜгҖҒдҪ•гӮүгҒӢгҒ®ж”ҜжҸҙгҒҢеҝ…иҰҒгҒӘ65жӯід»ҘдёҠгҒ®гҒҷгҒ№гҒҰгҒ®ж–№гҒҢеҜҫиұЎгҒ§гҒҷгҖӮиҰҒд»Ӣиӯ·иӘҚе®ҡгҒ§гҖҢйқһи©ІеҪ“гҖҚгҒ®ж–№гӮӮгӮөгғјгғ“гӮ№гӮ’еҸ—гҒ‘гӮ„гҒҷгҒҸгҒӘгӮҠгҖҒгҖҢиҰҒж”ҜжҸҙгҖҚгҒЁгҖҢйқһи©ІеҪ“гҖҚгӮ’иЎҢгҒҚжқҘгҒҷгӮӢгӮҲгҒҶгҒӘе ҙеҗҲгӮӮеҲҮгӮҢзӣ®гҒ®гҒӘгҒ„гӮөгғјгғ“гӮ№жҸҗдҫӣгӮ’иЎҢгҒҲгӮӢгҒЁиҖғгҒҲгӮүгӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒҫгҒҹгҖҒиҷҡејұгӮ„еј•гҒҚгҒ“гӮӮгӮҠгҒӘгҒ©д»Ӣиӯ·дҝқйҷәгҒ®еҲ©з”ЁгҒ«зөҗгҒігҒӨгҒӢгҒӘгҒ„ж–№гҒ«гӮӮеҶҶж»‘гҒ«гӮөгғјгғ“гӮ№гӮ’жҸҗдҫӣгҒ§гҒҚгӮӢгҒЁжңҹеҫ…гҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

зӨҫдјҡеҸӮеҠ ж„Ҹж¬ІгҒҢй«ҳгҒ„гҒ”й«ҳйҪўиҖ…гҒ«гҒҜгҖҒгӮөгғјгғ“гӮ№гҒ®жӢ…гҒ„жүӢпјҲгғңгғ©гғігғҶгӮЈгӮўзӯүпјүгҒЁгҒ—гҒҰжҙ»еӢ•гҒҷгӮӢе ҙгҒ®жҸҗдҫӣгӮӮеҸҜиғҪгҒ§гҒҷгҖӮ

гғӘгғҸгғ“гғӘгғҶгғјгӮ·гғ§гғіе°Ӯй–ҖиҒ·зӯүгҒ®й–ўдёҺ

ең°еҹҹгҒ®д»Ӣиӯ·дәҲйҳІгҒ®еҸ–гӮҠзө„гҒҝгӮ’еј·еҢ–гҒҷгӮӢгҖҢең°еҹҹгғӘгғҸгғ“гғӘгғҶгғјгӮ·гғ§гғіжҙ»еӢ•ж”ҜжҸҙдәӢжҘӯгҖҚгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮгғӘгғҸгғ“гғӘгғҶгғјгӮ·гғ§гғіе°Ӯй–ҖиҒ·зӯүгҒҢгҖҒең°еҹҹеҢ…жӢ¬ж”ҜжҸҙгӮ»гғігӮҝгғјгҒЁйҖЈжҗәгҒ—гҒӘгҒҢгӮүгҖҒйҖҡжүҖгғ»иЁӘе•Ҹгғ»ең°еҹҹгӮұгӮўдјҡиӯ°гғ»дҪҸж°‘йҒӢе–¶гҒ®йҖҡгҒ„гҒ®е ҙгҒӘгҒ©гҒ«е®ҡжңҹзҡ„гҒ«й–ўгӮҸгӮҠгҖҒеҠ©иЁҖгҒӘгҒ©гӮ’иЎҢгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

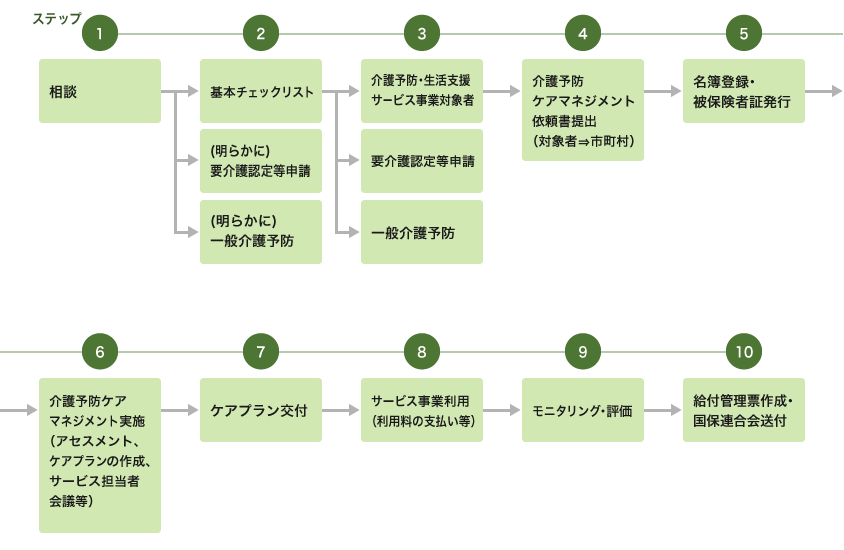

гӮөгғјгғ“гӮ№гӮ’еҲ©з”ЁгҒҷгӮӢгҒҫгҒ§гҒ®жөҒгӮҢ

еҮәе…ёпјҡеҺҡз”ҹеҠҙеғҚзңҒгҖҢд»Ӣиӯ·дәҲйҳІгғ»ж—Ҙеёёз”ҹжҙ»ж”ҜжҸҙз·ҸеҗҲдәӢжҘӯгҒ®гӮөгғјгғ“гӮ№еҲ©з”ЁгҒ®жөҒгӮҢгҖҚ

|

гҒҫгҒҡгҒҜгҖҒеёӮз”әжқ‘гҒ®зӘ“еҸЈгҒҫгҒҹгҒҜең°еҹҹеҢ…жӢ¬ж”ҜжҸҙгӮ»гғігӮҝгғјгҒ«зӣёи«ҮгҒ—гҒҫгҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ |

вҶ“

|

еҹәжң¬гғҒгӮ§гғғгӮҜгғӘгӮ№гғҲгҒ«гӮҲгӮҠгҒ”й«ҳйҪўиҖ…гҒ®зҠ¶жіҒгӮ’зўәиӘҚгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ |

вҶ“

|

гҖҢд»Ӣиӯ·дәҲйҳІгғ»з”ҹжҙ»ж”ҜжҸҙгӮөгғјгғ“гӮ№дәӢжҘӯгҖҚгҒ®еҜҫиұЎгҒЁгҒӘгӮӢж–№гҒҜгҖҒд»Ӣиӯ·дәҲйҳІгӮұгӮўгғһгғҚгӮёгғЎгғігғҲгҒ®дҫқй јжӣёгӮ’жҸҗеҮәгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ |

вҶ“

|

гҖҢд»Ӣиӯ·дәҲйҳІгғ»з”ҹжҙ»ж”ҜжҸҙгӮөгғјгғ“гӮ№дәӢжҘӯгҖҚгҒ®еҜҫиұЎгҒЁгҒӘгҒЈгҒҹж–№гҒҜгҖҒиҮӘз«Ӣж”ҜжҸҙгҒ«еҗ‘гҒ‘гҒҹгӮұгӮўгғ—гғ©гғігӮ’дҪңжҲҗгҒ—гҒҰгӮӮгӮүгҒ„гҖҒйҒ©еҲҮгҒӘгӮөгғјгғ“гӮ№гҒ®еҲ©з”ЁгӮ’й–Ӣе§ӢгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ |

з·ҸеҗҲдәӢжҘӯгҒҜгҖҒгҒ”й«ҳйҪўгҒ®ж–№гҒҢдҪҸгҒҝж…ЈгӮҢгҒҹең°еҹҹгҒ§жҡ®гӮүгҒӣгӮӢгӮҲгҒҶгҖҒеёӮз”әжқ‘гҒҢдёӯеҝғгҒЁгҒӘгҒЈгҒҰд»Ӣиӯ·дәҲйҳІгғ»з”ҹжҙ»ж”ҜжҸҙгӮөгғјгғ“гӮ№гӮ’жҸҗдҫӣгҒҷгӮӢдәӢжҘӯгҒ§гҒҷгҖӮ

гҒ•гҒҫгҒ–гҒҫгҒӘжӢ…гҒ„жүӢгҒ«гӮҲгӮӢз”ҹжҙ»ж”ҜжҸҙгӮ’еҸ—гҒ‘гҒҹгӮҠгҖҒд»Ӣиӯ·дәҲйҳІжҙ»еӢ•пјҲгҖҢдҪ“ж“Қж•ҷе®ӨгҖҚгҖҢең°еҹҹгӮөгғӯгғігҖҚгҖҢгғңгғ©гғігғҶгӮЈгӮўз ”дҝ®гҖҚгҒӘгҒ©пјүгҒ«еҸӮеҠ гҒ—гҒҹгӮҠгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮ

вҖ» еҶ…е®№гҒҜгҒҠдҪҸгҒ„гҒ®еёӮз”әжқ‘гҒ«гӮҲгӮҠз•°гҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ

й–ўйҖЈиЁҳдәӢ

гҖҢең°еҹҹеҢ…жӢ¬ж”ҜжҸҙгӮ»гғігӮҝгғјгҖҚгҒЈгҒҰгҒ©гӮ“гҒӘгҒЁгҒ“гӮҚпјҹ гҒқгҒ®еҪ№еүІгҒЁжҘӯеӢҷеҶ…е®№

家ж—ҸгҒ®д»Ӣиӯ·гӮ’гҒҚгҒЈгҒӢгҒ‘гҒ«д»Ӣиӯ·зҰҸзҘүеЈ«гғ»зӨҫдјҡзҰҸзҘүдё»дәӢд»»з”ЁиіҮж јгӮ’еҸ–еҫ—гҖӮзҸҫеңЁгҒҜгғ©гӮӨгӮҝгғјгҖӮж—ҘгҖ…гҒ®жҡ®гӮүгҒ—гҒ«еҪ№з«ӢгҒӨиә«иҝ‘гҒӘжғ…е ұгӮ’гҒҠдјқгҒҲгҒҷгӮӢгҒ№гҒҸгҖҒд»Ӣиӯ·гғ»еҢ»зҷӮгғ»зҫҺе®№гғ»гӮ«гғ«гғҒгғЈгғјгҒӘгҒ©е№…еәғгҒ„гӮёгғЈгғігғ«гҒ®иЁҳдәӢгӮ’еҹ·зӯҶдёӯгҖӮ

FacebookгғҡгғјгӮёгҒ§

жңҖж–°иЁҳдәӢй…ҚдҝЎпјҒпјҒ

гғ¬гӮӘгғҸгӮҡгғ¬гӮ№21гӮҜгӮҷгғ«гғјгғ•гӮҡгҒ®д»Ӣиӯ·гӮөгғјгғ’гӮҷгӮ№

гғ¬гӮӘгғҸгӮҡгғ¬гӮ№21гӮҜгӮҷгғ«гғјгғ•гӮҡгҒ®д»Ӣиӯ·гӮөгғјгғ’гӮҷгӮ№